站在新型冠狀病毒疫情的爆發和控制的風眼中,每天看感染和致死人數不停上升,轉眼死亡人數已超過03年沙士的總數。恐懼和迷惘的時刻,我們回望人類歷史中種種大型疫情事件,100多年前爆發的西班牙流感是其中對今日社會產生最大影響、造成全球最多人數死亡的病毒對人類大屠殺。

西班牙流感帶來變革

100多年前的西班牙流感,是人類有文字記載以來最大的一場傳染病,感染了全球大約5億人,大約是當時總人口17億人的27%。死亡人數5千萬,甚至可能高達1億,成為了人類歷史上最致命的疫情。

此流感第一波於1918年春天在美國得克薩斯軍營中開始爆發,病毒來勢凶猛,隨軍隊和交通在全世界各地蔓延。第二波又於同年的9至12月在歐洲各地大規模肆虐,致死人數最高。到了第三波已是1919年年尾,病毒已經連遠至太平洋群島的小島和北極圈的阿拉斯加部落都有波及,但死亡人數介於第一波和第二波之間。這個流感令當時全世界仿佛陷於末日,然而1920年春天,此病毒又突然消失。西班牙流感的名稱的由來並不是因為這個流感病毒源頭在西班牙,而是因為當時歐洲各國處於一戰時期,均對疫情相關新聞加以管制,只有西班牙因不涉及戰爭,故刊出大量報道報道疫情,甚至西班牙國王阿方索十三世都感染了此病。故此,歐洲的民衆以為大流感自西班牙傳染過來,故稱其為西班牙流感,更別稱「西班牙女士」。

西班牙流感在多方面改變了世界的進程,當時第一次世界大戰的雙方都因感染病毒死了太多士兵,戰爭無法持續下去,疫情間接成為了一戰的終結者。其次是流感的「無差別攻擊」徹底改變了人類的公共衛生觀念,認知的改變體現在了公共衛生政策的變革中。很多國家之後紛紛成立或重組衛生部,建立更先進更規範的疾病和疫情檢測和管理的標準程序,並開始推行全民保健和免費醫療制度。另外,疫情造成的人口驟降迎來了之後的「嬰兒潮」,經歷這次疫情而活下來的嬰兒和孤兒成為了「失去的一代」,這兩批人群也在之後各國的社會結構和發展進程上產生了深遠的影響。

而在文化藝術的版圖上,西班牙流感當然也奪取很多才華橫溢的生命,包括兩位著名的維也納畫家──古斯塔夫•克林姆(Gustav Klimt)和埃貢•席勒(Egon Schiele),他們是維也納分離派(Vienna Secession)的旗手和追隨者,分別死於流感的第一波和第二波。

維也納分離派(Vienna Secession)

維也納分離派是1890年至1910年在歐洲興起的新藝術運動(Art Nouveau)的其中一支,裝飾性強,奉行唯美主義,認為對美的體驗是人類經驗的最高形式。

19世紀末的維也納處於奧匈帝國最後的黃金時期。雖處於劇變的時代,但文藝領域因為社會富裕和風氣寬鬆卻異常繁榮。西格蒙德•佛洛伊德的精神分析法風靡一時,音樂、建築、繪畫藝術都在快速擺脫古典主義的束縛。在這樣的大背景下,一批藝術家、建築家和設計師聲稱要與傳統的美學觀決裂,與正統的學院派藝術分道揚鑣,分離派之名因此而來。這19個藝術家們雖是來自各不同領域,沒有明確的綱領,但在反對學院派與保守思想,這一點上是一致的。分離派大約維持了30年,在1898至1905年達到顛峰。之後因意見的紛歧,古斯塔夫•克林姆的退出及之後流感造成衆多成員死亡,這個畫派逐漸解散。短短幾十年,維也納分離派卻對德國乃至整個歐洲的建築、室內裝飾、與雕刻繪畫藝術影響極大,也在人類文化史上擁有極重要的地位。

奧地利最偉大的畫家──古斯塔夫‧克林姆(Gustav Klimt)

克林姆做為維也納分離派的領軍人物和分離派的第一任主席,主張創新,追求「實用性」和「合理性」,力求將古典藝術派的浮誇大量刪減。1899年,在當時女子還被包裹在層層傘裙之下的時候,他就創作了一幅名為《真相》(Nuda Veritas)的裸女畫,美麗的裸女正面袒露面對觀衆,手舉象徵真相的鏡子,而一條象徵虛假的蛇死在她的脚下,畫的上部有一排金色文字,是著名德國劇作家、「狂飆突進運動」的代表人物席勒的名言:「如果你的行為和藝術不能取悅所有人,那就只取悅一小部分人吧。取悅大多數人是媚俗。」很顯然,這也是克林姆和分離派向保守的「維也納藝術家協會(Künstlerhaus)」發出的對決宣言。克林姆的角色儼然就是讓女子從笨重不合時宜的裙裝穿上褲裝的時代改革者,然而今日大部分人對他的印象卻還是始終膚淺地停留在了他金色時期的名作──《吻》上,並將他冠以「華麗情慾大師」的僞名,實在是讓人啼笑皆非。

有人説,克林姆的畫筆下,總離不開愛、性、生、死,可這難道不就是藝術的永恆主題嗎?也有人說他的畫裝飾性太強,然而這正是分離派對唯美藝術形式探求的一大特點。克林姆因出生金銀匠家庭,之後在維也納藝術工商學校受訓成長為一名主要在建築上畫壁畫和裝飾畫的藝術家,因此他的畫總是以壁畫展示的視角來展開,構圖上有獨特的角度,喜歡大量運用自然界植物的綫條來做畫面的裝飾和紋框,深受日本版畫中的平面和強烈對比的空間影響,這也是新藝術運動的特色,畢竟分離派是新藝術運動重要的一支。到了中後期,克林姆從日本浮世繪中學習貼金技巧和手法,開始大面積地使用金銀箔,同時他吸收拜占庭風格,創造了獨特的裝飾鑲嵌風格。他把金箔與油畫顔料相結合,閃耀的金色、平面裝飾花紋帶着東方色彩,讓畫面充滿了夢幻般的絢麗和想象。這一切使得他深受當時維也納名流女性的喜愛,認為他最能表現她們的美,因而克林姆死後留下了大量女性的金色肖像,比如著名的《阿黛爾一號》又稱《金色夫人》,2006年就被雅思蘭黛家族以1.35億美金的天價買下。

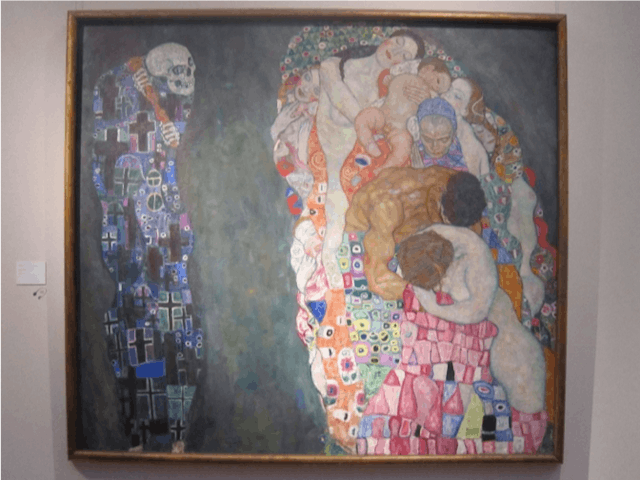

克林姆的作品表現是唯美的,易被社會接受和認同。然而,藝術家本人卻始終不屑於主流價值觀,他一生不婚,離群索居,在追求美的形式背後一直沒有停止對生命的思考。比如他的另外兩幅名作──《女人的三個階段》和《死與生》就是其中的表表者。前者描繪女性從女嬰成為母親,再成為老嫗的過程,三者形象緊靠在一起,女嬰和母親被柔美浪漫的花朵襯托,連接顔色上呈現強烈對比的老嫗,又有張力又充滿奇特的和諧,再加上後方一大塊象徵死亡的黑色,讓人畏懼而動容。後者則是筆者個人最喜歡的一副克林姆作品,這副畫創作於1915年,詭異的圖像仿佛是為藝術家幾年之後被病毒感染致死預埋了伏筆。畫面的右方是在裝飾性的圖案中,女性男性嬰兒重叠擁抱在一起,象徵着人類的繁衍和生命的燦爛。而左方卻是死神在黑影的籠罩下正在偷窺這些或痛苦或歡愉的生命。筆者和《死與生》真跡的第一次相見是10幾年前在維也納的列奧波多博物館(Leopold Museum),從此它就一直是筆者手機保護屏的開機畫面,因為筆者每每見到此畫,便時時提醒自己生命短暫,要盡量忠於真實的自己,不虛度一生。

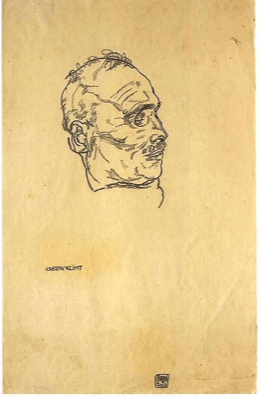

克林姆於1918年初得了西班牙流感,2月6號就不治而去。他死後的樣子由他最喜愛的學生,本文將要介紹的第二位天才畫家──埃貢•席勒畫了下來。在席勒的畫筆下,克林姆像是被死神吸走了靈魂一般,形容枯槁,感覺恐怖之餘,讓我們可從側面了解病毒的可怕。

英年早逝的傳奇人物──埃貢‧席勒(Egon Schiele)

克林姆死後沒多久,1918年的秋天,席勒懷有六個月身孕的太太也因感染西班牙流感的第二波死去。據説,克林姆預感到了自己的死亡,驚恐之下將家裏的門窗全部緊閉,然而,只是三天之後,他還是無法逃脫死神的魔爪。從這些史料我們可以窺見西班牙流感的幾個事實:一是流感傳染性極高,人們在當時不了解斷絕病毒感染途徑最佳方式是隔離的情況下,紛紛被感染。據説當年維也納一周就有2200人死去;二是西班牙流感死亡人數一半是20至40嵗的青壯年人群,男性比女性容易受感染,除非女性懷有身孕。這個不尋常的現象,據説是因為病毒變異具有異常強烈的侵略性,人受感染會引發「細胞因子風暴」,導致快速行進性呼吸衰竭而死亡。

克林姆死去時55歲,處於創作的全盛時期卻嘎然而止,固然可惜。然而,更讓人扼腕嘆息的是埃貢•席勒,被西班牙流感奪去生命時他才28嵗,絕對是藝術史上的一個大損失。他的畫作處處表現出他桀驁不馴的個性和對所謂成規在精神上的反叛和行動上的反抗。他以自己的畫筆真實地探討和揭露人性的本質,短短的生命已成為傑出的表現主義畫家,如果他能多活幾十年,不知會為整個現代藝術帶來何等的新局面?

席勒是神一般的傳奇人物。他是早熟的天才,16嵗就被維也納藝術學院錄取,20嵗就被認為是克林姆的接班人。席勒的作品非常大膽,可稱得上是驚世駭俗。不同於克林姆將情色隱藏於裝飾性的圖案之中,席勒筆下的裸體畸形般的扭曲、伸展,甚至醜陋,但同時充滿坦率和勇氣。他愛畫自畫像,但無論自畫像還是裸體肖像,人物多是困惑、痛苦、無助的受害者,表現出一戰前人們在潛意識末日降至時對自身的不惑與痛苦的掙扎情感。畫作中神經質的綫條和特意誇張的形體所產生的詭異讓人不安,但也直擊看者心靈。他短短的一生長期處於不被社會接納的狀態,更一度被認為是色情畫家,並因為仰慕他的才華自薦跑來做模特的女孩,被當局以「引誘未成年少女」罪名關入監獄。還好,他的才華一直受克林姆的喜愛和支持,生命的最後幾年因受分離派邀請參展,畫藝開始被人認同。然後死亡突然駕到,留下了永遠不知答案的巨大問號:我們再也不會知道席勒之後的藝術會往何種方向發展?我們錯過了他怎樣的畫作?他會在他的風格上越趨完美還是走向自我糾正之路?

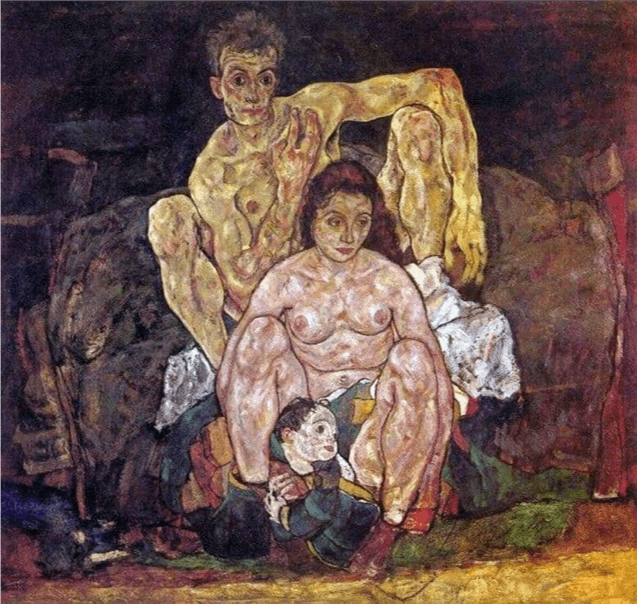

席勒的父親早逝,家族成員衆多死亡,令他和挪威畫家孟克( Edvard Munch)一樣,感覺死亡如影隨形,因此更想要通過畫筆表達代表着生命的身體和性愛。1918年,克林姆去世之後,冥冥之中,席勒開始了一幅名為《家庭》(The Family)的畫作,從來不畫群像的他這次畫了他自己,懷孕的太太和一個孩子(據説是他的侄子),前所未有地描畫一個完整的一家三口。畫中,女性和孩子自成一個橢圓體,和諧而美麗,父親在後面成一個倒三角形,似乎想要支持和包容前方的妻子和孩子。然而唯一直視畫面的父親的身體姿態同時間也產生強烈的疏離感,嘴角一絲空洞勉強的微笑,都彷彿在預示着不久之後他無法保護妻子和未出世的孩子被病毒轉瞬奪去生命的悲慘結局。此畫構圖本來模仿古典派的常用題材──”Holy Family”,然而其中流露的不安和恐懼卻使得它成了西班牙流感殘酷的最凄美見證。

席勒的作品在今日來看,無論是綫條還是色彩依然是如此現代感,表現手法和所表現的思想依然是如此沉重,而大衆對他的理解還是那麽膚淺。2018年,《維也納現代藝術2018》在倫敦展出,因展覽海報使用了席勒的裸體畫,倫敦交通局拒絕將海報貼入地鐵站,認為其內容「影響公眾風化」。維也納旅遊局深表遺憾之餘,挑釁地拿出新標語擋住女性私密部位,標語上寫着「對不起,對100年後的今天來說,它還是太大膽。致藝術自由。」(Sorry, 100 years old.but still daring today.To Art Its Freedom)。這大概也算是維也納在100年後對自家這位天才一次道歉和正名。畢竟當年對於他的作品太過色情的批評,席勒就曾毫不客氣地說:「藝術的色情若夠藝術,就非不道德。只有觀者以不道德的看法看時,才變成不道德」。

後記

如同100年後很多人依然不能坦然直視席勒的作品一般,100多年後的人們面對流感也似乎依然是如面對西班牙流感般手足無措。人們依然健忘病毒其實是人自己種下的因,人們也依然不能坦然面對生命和死亡這對孿生子。人們依然不願面對真相,人們依然對媚俗淺薄的東西趨之若鶩。此次疫情突如其來,再次將人們需要直面的東西赤裸裸地呈現出來,如同兩位驚世駭俗的藝術家的畫作一樣,當我們無可回避的時候,會否做一些深度的思考和反省呢?

然而,這兩天,有關大陸所謂藝術家群起為鍾南山畫像,連夜為鍾南山篆刻印章,奮戰三天為鍾南山塑像的新聞還是不時可見。看來,藝術上的媚俗從來比病毒還頑強,人的某些東西真是不會變的,只怪筆者想多了。