美國第28 任總統伍德羅‧威爾遜(Woodrow Wilson)所主張的新世界秩序及秉持的自由國際主義(liberal internationalism),在1918年他發表14點和平原則和1919 年的巴黎和會中初露鋒芒,被後人稱為「威爾遜主義」,成為了理想主義的代名詞,其原則一直指導着美國的外交政策,為20世紀定下基調,改變了世界進程。

自由國際主義主張自由國家應干預其他主權國家,以追求其促進自由世界秩序的國際體系的目標,為此應推動全球自由貿易、自由經濟和自由政治制度,讓民主在全球植根和深化。此外,自由國際主義亦認為透過聯合國等多邊組織,有望避免國家關係中權力政治的最惡質的行徑。

失去的「天意」

一個世紀後的今天,愈來愈多迹象顯示,對威爾遜式的世界秩序的追求已告失敗,而歷史的下一階段也將不會如威爾遜主義般那樣展開。曾著有《特別的眷顧/天意:美國外交政策及它如何改變世界》(Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World )的美國外交史學家沃爾特‧羅素‧米德(Walter Russell Mead),在最新一期的《外交事務》期刊中也一改以往論調,認為自由國際主義已經失敗,威爾遜時代亦告結束。他指出在歐洲以外地方,威爾遜式秩序的前景黯淡──這幾點港人應當留意,以了解自己正處於一個怎樣的歷史位置。

米德認為自由國際主義消亡的原因並非因為是理想主義那麼簡單,真正問題是對歷史過程的簡單化觀點,尤其是當涉及到科技進步對人類社會秩序的影響:威爾遜贊同維多利亞時代思想家的樂觀態度,認為人類歷史是無休止的進步的敘述,因而威爾遜主義者相信科技進步將令世界變得更易管理,政治更加理性。

諷刺的是,21世紀的發展幾乎完全打破了這種樂觀態度與假設。儘管新科技能促進自由主義思想的傳播,但它們同時也在破壞民主制度和扶持專制政權。如今,社交媒體顛覆了新聞媒體和競選活動,也破壞了人們對各種專業知識的尊重,使許多國家的政治變得動盪和兩極化。這導致民粹主義和反建制候選人更易獲勝,從而也使國家領袖更難尋求往往需要妥協的國際合作,並增加新任政府拒絕接受前任政府所作決定的機會。

西方經驗的局限及非西方秩序的反彈

另一方面,威爾遜式秩序的主要假設之一,是隨着國家發展,它們與已發展國家將愈來愈相似,並且最終將與北美和西歐的自由資本主義模式融合。可惜這種融合的信念已無法持續下去:今天中國、印度、俄羅斯和土耳其似乎都比1990年代更不可能成為自由民主國家;這些國家和許多其他國家的經濟與科技發展並不是為了變得更像西方,而是為了實現進一步脫離西方,追求自己的文明與政治目標。

米德認為這主要假設之所以落空,是由於威爾遜主義本質上是專為歐洲一系列問題而設的解決方案。法國、德國、意大利和荷蘭等歐洲國家確實認識到,只有集中主權才能達成基本的國家目標,但這對其他國家而言並非必要,而且歐洲經驗從來都不是全球規範,現在就連特朗普治下的美國也背棄了威爾遜主義。

從全球和人類歷史的角度來看,悠遠綿長的文明國家(如中國、印度等)無疑比歐洲模式更為典型,而且非威爾遜式秩序在過去在歐洲和世界其他地區亦早已存在,當各國在尋求和拼湊某種國際框架時,它們更傾向借鑑這些例子,而不會乞靈於歐美典範。且不說對於世界上大部分國家和人民而言,需要解決的現代歷史問題並非避免大國衝突再次發生,反而是如何排除歐美的影響。

所以對於威爾遜主義這百年追求,米德只能無奈說聲”It’s not for everybody”,為這時代畫上句號。

威爾遜主義的最後一搏 特朗普的幌子

在威爾遜式秩序退潮的大趨勢下,去年香港的政治風波顯得相當突兀──本質上它屬一場全球脫離威爾遜式秩序的運動的「反運動」,同時亦很可能是威爾遜主義的最後一搏,希望藉以改變中國的發展軌迹和進程,扭轉西方的頹勢。然而香港的眾多例外亦令該風波以至西方的干預有其歷史的必然性。

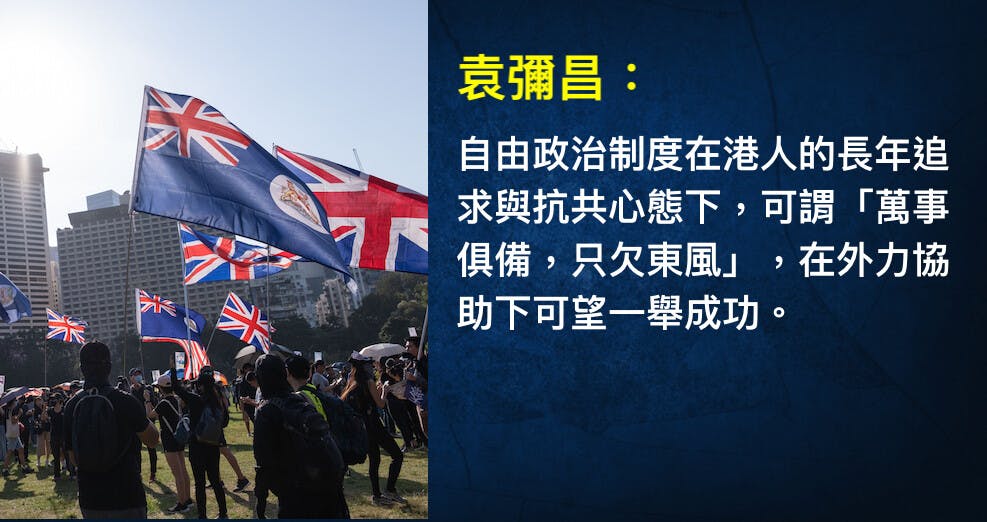

如上文所言,自由國際主義主張自由國家應干預其他主權國家,以推動全球自由貿易、自由經濟和自由政治制度——香港早已是前兩者的典範,只欠自由政治制度,而自由政治制度在港人的長年追求與抗共心態下,可謂「萬事俱備,只欠東風」,在外力協助下可望一舉成功。而香港最大的例外是相對於其他前殖民地的人民,即使管理不善也希望由自己人管治,港人反而更嚮往講究能力的殖民地統治,基本上不存在後殖民情緒,所以也難怪特朗普自己背棄了自由國際主義,卻在香港繼續消費該主義,以它作為達到自身目的之一個幌子,使得與特朗普貌合神離的歐洲各國也紛紛表態支持。

抗爭者執迷「歷史的終結」

之不過,即使初期形勢向好,但始終在欠缺以往威爾遜式秩序的大氣候大環境下,在香港實行自由國際主義干預,就有如無源之水,早晚將失去動力。

更甚的是,抗爭者一開始時爭取改革和民主,還是個現實的目標,但到後來嘗試「攬炒」中國,其荒謬程度就等同於連美國一強獨大的時候也無法達成「歷史的終結」,但現在抗爭者竟認為單憑一己之力就能「終結歷史」,並對之深信不疑。這種執迷令他們由左翼進步主義者,漸漸淪為右翼民粹主義者,卻不知道那是對其真正救贖的自由國際主義的一種褻瀆,自己完全亂了套,最後陷入集體歇斯底里,不能自拔。

是時代的終結 不是歷史的終結

然而,歷史並沒有終結──今後世界將由不同的意識形態、不斷變化的權力動態以及相互競爭的國家利益所主導,將回到以大國角力和地緣政治競爭為常態的格局,理想主義將退下舞台,現實主義重新抬頭,目前紛亂的局面只是其序曲。因誤判歷史而失去了大部分能量和可能性的香港,暫時就只能重新確認歷史潮流,伺機而動了。

原刊於《明報》,本社獲作者授權轉載。