設工作室,致力「推廣」

自2001年起,趙廣超老師成立「設計及文化研究工作室」,致力於研究中國文化在現今社會的意義和價值,並嘗試運用新媒體的呈現方式,以培養年輕一代對中國文化的興趣。

「成立工作室,不是為了不想教書,而是為了教得更好。我覺得個人的力量有限,通過工作室,我們有機會與中、港兩地以至海外不同的機構合作,共同推動大眾對中國藝術及設計的興趣與認識。例如與香港藝術館的司徒館長合作,可以將藝術推廣到更寬廣的層面。」

論及藝術教育的推廣,他說:「我曾帶學生參觀京都,在京都寺院的洗禮下,他們竟覺得中國的建築不如他人,『輸哂』……」

學生的反應,氣得趙老師禁不住罵人:「係唔係都投降,真係好無恥!」

「日本的庭園,看似優美典雅,不過,它最大的問題,是令到一個人覺得自己是『多餘』的,它冷酷地距人於千里之外,讓人連一點聲音也不敢發出來……」他道出自己的看法,「中國的園林,如今變得亂七八糟的,因為它與普羅大眾共同進退。人的素質差,它便差;人的素質好,它便好。為什麼我們不去反省自己的水平低,便說人家比我們高好多?」

正是不吐不快,「無端端說妻子是人家的好,這是我們的通病。很多人面對羅浮宮的蒙娜麗莎,感到好嚮往,嚮往什麼呢?又有人迷戀羅丹的雕塑『沉思者』(Penseur),為什麼要迷戀它?真給他們氣死!」他滔滔不絕的說起來。

「我也不知道有沒有去錯了法國?不過經驗告訴我,如果我們不好好地做好自己的東西,便永遠要仰人鼻息,只能學別人的東西。」目睹一些不知所謂的「創作人」或「藝術家」,在外面得意洋洋,把他惹得很氣惱。

「外國人會誤解我們的藝術。不止一次,法國人遞給我一件『日本瓷器』,還問我如何看這件『中國東西』?外國人不明白我們的東西,那是應該的,但他們誤會我們的東西,我們實在不應將『誤會』變成Advantage。在創作上,這是關乎人格的問題。」他一邊說,一邊搖頭太息。

「中國的文化藝術,實在太複雜、太難懂了!現在已變成了退休人士才有條件去接觸、去學習的東西。我想將它推前十多廿年,讓年輕一點的人,也懂得去欣賞。我不知道能否做得到?這是否死路一條,不用奢望?我們嘗試努力去做,但未必如此順利,沒有人關心,還可能有人潑冷水,甚至阻撓……我感到很悲觀。」語畢,他低下頭來,一言不發。

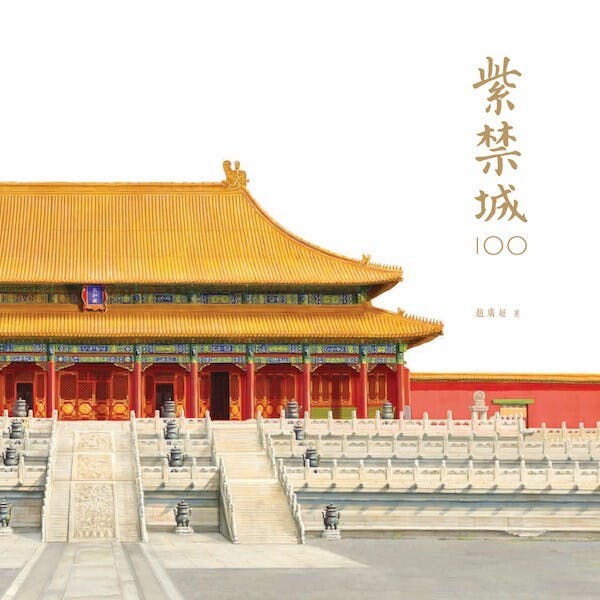

事實上,多年來,工作室在文化研究、藝術教育,以至出版、數碼媒體製作、展覽等各方面,已作出不同的嘗試和發展。例如始於2008年的「紫禁城研究計劃」,他們的團隊,已做了許多文化藝術的推廣工作,取得亮麗的成績。

工作室的成員,大多是香港理工大學設計學院的畢業生。談到年輕人的工作表現,他亦感到很欣慰,「永遠可以做得更多、更好,不過我也覺得他們有進步。」趙老師漸露笑意。

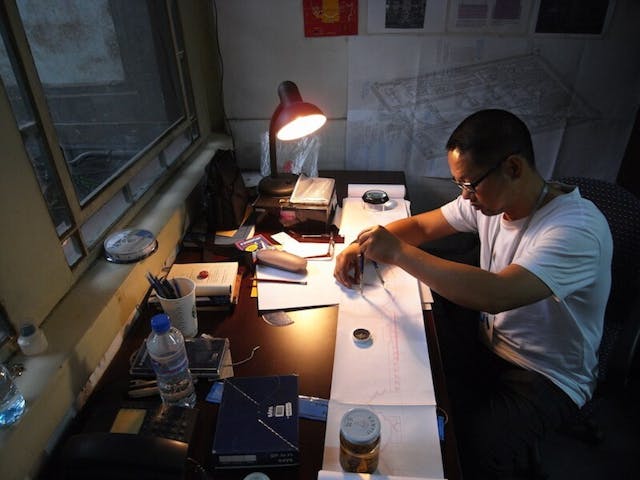

遙指坐在不遠處的Eileen,他笑瞇瞇地說:「她也正在學裝裱書籍,很好啊!Thinking with her hands,對思考很有幫助。」

頓了一頓,他繼續說:「我正預備寫一篇文章,講述美院一位老師,指導我裝裱書籍的一段因緣。」工欲善其事,必先利其器,「在第一課,他就教我如何將鋼枝錘成薄薄的cutter,打造一把與自己雙手匹配的cutter,我覺得非常浪漫,他也教得很自然,這是學習裝裱書籍的第一步。」

言及書籍裝幀的藝術,他又說:「在工作室的工作,不及做書有趣,我發覺有一些軟件,可以讓我一個人去做一本書,很奇妙……」

接着,我們聊到動畫的製作。2010年在亞洲博覽館舉行的動畫版《清明上河圖》展覽,曾哄動一時,工作室亦曾與香港藝術館合作,製作了很多動畫,例如《竹都好有趣》教育展覽的「竹中趣」,把竹刻和《長林消夏圖》巧妙結合,形象化地呈現當中的意境,更能吸引年青觀眾。「動畫是年輕工作人員做的,我只是『度橋』而已。」其實,出謀策劃,動腦筋更不容易。

他強調「動畫可以依賴軟件來製作,可是,好似荷里活的電影一樣,愈來愈令人感到疲倦。利用軟件的確便利,但久而之,會令人感到迷失……」

一直以來,他習慣用iPad寫作,「最近,我叫Eileen替我買一枝墨水筆,用來寫作,應該會流暢得多。」

有人說,趙老師是靠一雙手來觸摸中國文化的,透過《大紫禁城──王者的軸線》、《我的家在紫禁城》系列、《紫禁城100》等書,他用雙手重新繪出整個紫禁城的風貌。

「《不只中國木建築》的韓文譯本剛面世,近年出版的《紫禁城100》已成為內地的暢銷書。」他在2000年出版了第一本作品著作,一晃眼,20年快過去了,至今,已寫了20多本書。藉着著書立說,他走向中國文化的深處,踏上一條尋根之路。

「無論如何彎彎曲曲,都是路。」在《不只中國木建築》原版後記〈想起盛唐〉中,他如是說。

目前,他正在致力書寫自己的故事。

談文論藝,豈止「如此」……

眼前的趙老師,架着黑框眼鏡,目光穿過鏡片,帶着笑意,令人感到很愉悅。他是個爽直的人,說話一針見血,直接了當,可謂快人快語。跟他談話,真是一件痛快的事。

談到往事,「我是一個很有經驗的病人,在巴黎Sorbonne念書時,住在盧森堡公園附近,步行去羅浮宮大概40分鐘,不過,我很快便厭倦了這種返學的生涯。那時曾經入過醫院,因為胃出血。我好放肆,可以好幾天不吃東西,又不睡覺,不食不眠,做自己想做的事……」他侃侃而談。

提及故宮,他最佩服故宮專家朱家溍先生,亦認識其女兒朱傳榮女士,她曾是《紫禁城》雜誌總編輯,也是他的好朋友,曾為重版的《不只中國木建築》寫了一篇序〈不止如此〉,文中道出趙老師最注重自己的親身體驗,「用雙腳,去到各處,用雙眼,觀察各處,用心體會其中或明顯或隱晦的關聯。」說得真到位。

無論說起什麼,趙老師總有獨到的看法,「那些法國的年輕人,常將『自由』兩字掛在嘴邊,要爭取自己利益,就說Humanity。『我是人,我需要休息,我要什麼什麼……』,但說到付出,便啞口無言。根據他們的言論,我就明白到巴黎聖母院為何會失火,主要就因為他們敷衍塞責。他們令我明白到『樂於捍衛自己的權利,是自私的;明白這些道理,才可稱之為自由』。」他一語中的,戳破人性的虛偽,讓人心頭微微一顫。

時間跑得飛快,轉眼間,已談了接近兩個小時。我不像在訪問,倒像跟一位平易近人的老師閒聊,蠻輕鬆自在的。

跟趙老師告別後,我已開始期待,下次見面時,可以跟他喝咖啡,再聽他談文化、論藝術、講故事。也期待他的新作……

盼疫症早退,願祥和再臨,大家平安,歲月靜好。

專訪趙廣超老師二之二

本系列文章:

「無論如何彎彎曲曲,都是路」──專訪趙廣超老師(二之二)