自退休後再次拿起毛筆書寫,不覺十年有餘矣。自在自適,樂在其中,近年時與困學有成的書畫家陳興切磋琢磨,相互攻錯,實浮生樂事。陳興是深受文革苦難的一代,卻不肯自棄,剛健自強,不但精於中西畫藝,於古典詩文亦多有心得,更令我驚訝的是他的書法功夫。他少壯時用雙鈎摹寫的馮承素《蘭亭序》,直如羲之真書重現,妙不可言。陳興十分認同我的書法,曾主動把我書法送到紀念「嶺南才女冼玉清先生誕辰一百十五周年書畫作品展」、「兩岸四地書畫聯展」及「中國書畫名家藝術展」。

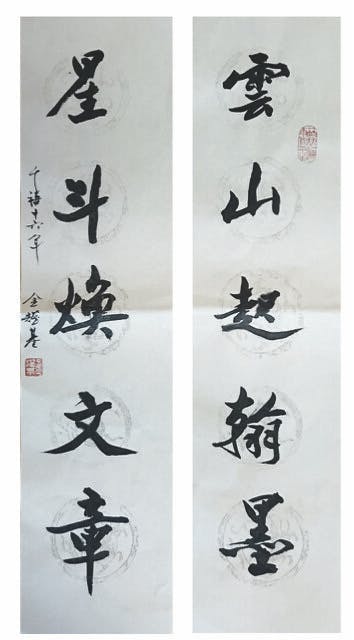

不知不覺,我的書法走出了我的書齋,2009年新亞書院慶祝成立六十周年,我應主持編寫兩巨冊紀念集的張洪年教授之邀,分別題寫了「奮進一甲子」和「多情六十年」兩幅字。當這兩幅字放大後展現在新亞盛大晚會禮台二楹時,有意想不到的搶眼。因書法沒有署名,新亞校友、前明報總編輯張健波先生幾經打聽書者誰人後,特過來向我表示他的驚喜,我欣知健波兄好書懂書。當然,我記得中大「伍宜孫」書院成立時,我應院長李沛良教授之請,題寫了「伍宜孫書院」五個大字和一幅寫范仲淹《岳陽樓記》的長卷。沛良兄是我初次抵港在機場接迎的香港學者,友情已近半個世紀了。他不寫字,但一早就喜歡我的書法,至今他還收藏有我在颱風之夜寫的字。追想起來,也許我贈送書法最多的是我與郭俊沂以及蔣震先生幾位朋友主辦「鑪峰雅聚」的那段日子。「鑪峰雅聚」每次出席來賓從數十人到過百人,皆兩岸四地的社會賢達和俊秀,濟濟多士歡聚一堂,談笑無禁,頗盡視聽之娛。李焯芬教授曾撰文盛稱,「鑪峰雅聚」為香江的文化饗宴。俊沂兄人緣好,人面廣,「雅聚」前前後後,都由他一人操持,我則除必作「主人講話」外,依俊沂之意,對「雅聚」主談嘉賓及宴會捐資的「真主人」,由我各送書法一幅,以為答謝,亦因此我與不少香江名士與巾幗結下了書緣。而今俊沂兄已魂歸仙府,「鑪峰雅聚」也已成了絕響,思之憮然。

有幾則書緣,亦應有記。數年前,香港中文大學在校長沈祖堯寓所舉辦了一個小型的書法拍賣會,為中大博物館籌款。我應約寫了一幅辛棄疾的《青玉案》,是日我未能與會,後來得知拍得我字的竟是中大前校長,我的繼任者劉遵義教授。遵義兄是著名經濟學家,外祖父是300年草書第一人于右任。我曾因遵義兄與于老這份關係,把我多年珍藏的于翁贈我夫婦的一幅寫蘇軾《記承天寺夜遊》的精品送贈上海復旦大學的「于右任書法館」展藏。于翁此幅草楷,真是無一字不佳,無一行不妙,整篇雍穆婉約,我每觀讀,心馳神往,黃庭堅之後未見有如此草書。說真的,我因太愛才忍痛把它從家中送去「書法館」,蓋獨樂樂不如眾樂樂也。遵義兄府上已有我多幅書法,這次又拍得我字。是對我的書法青眼有加?還是謝答我的捐書高誼?一笑。

墨贈《明月》五十慶

自晉以來,我心儀而又喜愛的書法家實不數數人。山谷道人黃庭堅是其一。黃山谷草書妙絕古今,而我最鍾意的是他的行草。他的《寒食帖跋》實不遜乃師蘇東坡的《寒食帖》。帖跋相映,千古絕配。香江書法家黃兆顯先生,精研古典,書擅多體,而我最欣賞的也是他的行草,肆恣縱橫,最得山谷書法之神致與筆趣。兆顯兄所贈他的《書法集》是我常年觀賞的近人書帖之一。兆顯夫人嫣梨女史,專治中國婦女文史,著述富贍。我曾為其《朱淑真研究》一書作序,盛感女史文筆清麗,史見不同凡俗,實幽棲居士千載後之知音。女史得我序後曾請我書「文章千古事,得失寸心知」杜甫古句以自勉自許。實則,一生書寫,此十個字,常在我心。20多年來,我與兆顯、嫣梨實多談書(書法)論書(詞文)之樂與緣也。

2014年3月,我應當代詩翁余光中先生之邀,到台灣高雄西子灣中山大學為新設立的「余光中人文講座」主講「中國現代化與文明轉型」。這是我第二次來中山大學演講。第一次是八十年代,邀請我的也是余光中大兄,那時他剛剛從香港中大到高雄中大出任人文學院創院院長。此次再見到西子灣,美麗如昔,卻更多了一片濃濃詩意。風景勝處,都可看到有余光中親書的新詩。三月的西子灣春光明媚,舊雨新知的熱情,我的感受豈止是賓至如歸?!更令我難忘的是在演講之外,中山大學還為我設了一個節目,要我當場展演書法,校長楊宏敦博士、文學院院長黃心雅教授一早到場。我已記不得用大筆還是小筆寫了幾幅字,只記得最後寫了「門泊東吳萬里船」的大橫幅,是光中大兄囑書的杜甫詩句。他在我書法之後題簽:「老杜句似題中山大學門坊也。金耀基書法余光中續貂」。光中大兄平素不用毛筆,他的許多百口傳誦的新詩都是用鋼筆書寫的,端正流麗,是「硬體書」之上品。這一次他與我同在一幅字上用毛筆合書,自是一大書法緣也。

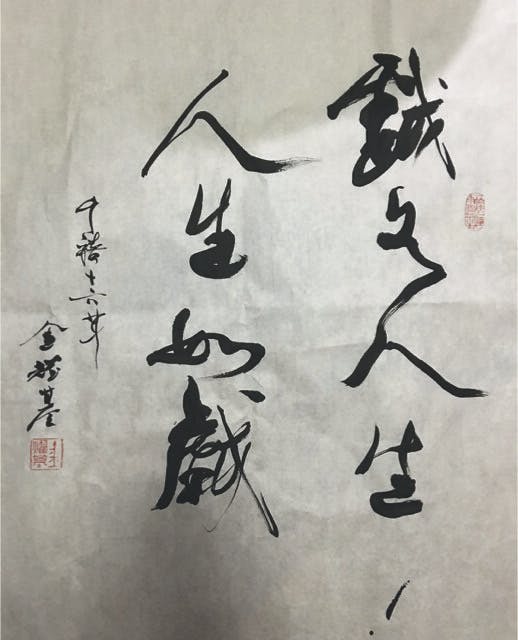

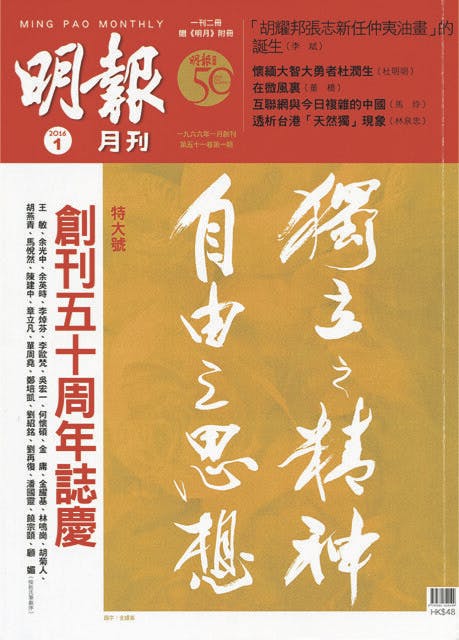

2016年1月是香港《明報月刊》五十周年。《明月》編輯邀我寫一題辭。我與《明月》的文字交始於胡菊人先生任主編時,四十年來,為《明月》寫過不少篇文化、政治的評論。我的「海德堡」與「敦煌」二本「語絲」散文也是分別於董橋和潘耀明二兄主事期間在《明月》一篇篇發表的。今逢《明月》五十之壽,豈能無詞,遂寫了一幅「獨立之精神,自由之思想」的書法以為賀勉。蓋我深以為《明月》半世紀來所以能享譽海內外,實因《明月》主事人時以陳寅恪之語自勉自勵故也。誠然,我沒想到耀明兄把這幅字做了《明月》五十周年一月特大號的封面,這是高看我的書法了,而我的字也有緣隨着《明月》進入《明月》讀者的千戶萬家。

友緣書緣常相隨

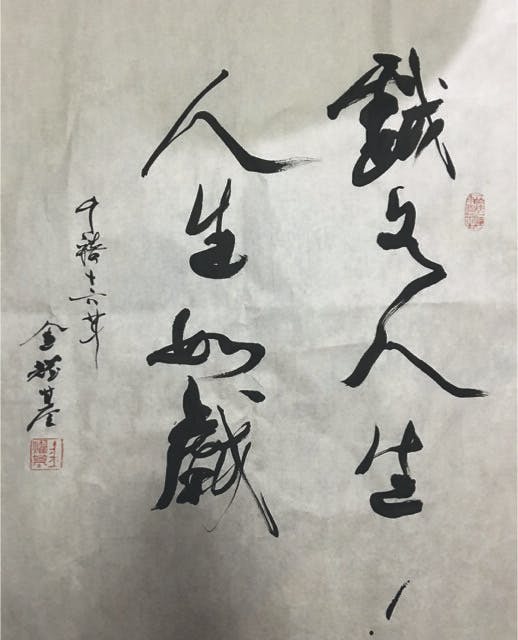

近年以來,見我書者日多,求我書者亦日多。三年前我與浙江慈溪謙稱「九十歲老兵」的陳劍光老先生結了書緣。劍光老兄是「九十後」的篆刻高手。他先後贈我多枚精心雕刻的篆體印章,我則送他自感快意的多幅書法,他為我製刻的「從傳統到現代」(我五十年前問世的第一本書名)和「一蓑烟雨任平生」(蘇軾句)的石章是我最愛在我書法上用印的。因劍光老人不時為人展示我的書法,他的方外朋友、慈溪的賢宗法師見之生喜,因而贈我一幅筆酣墨飽的「家和福順」擘窠大字,並託劍光老兄請我寫《心經》展放在千年古剎的「藏經閣」。書法能入「藏經閣」當是字之福緣。我以行楷恭寫的《心經》或可見我早年臨寫右軍《聖教序》的影子。

八十歲之年,我寫了一幅李白的《贈孟夫子》寄給萬里外的余英時先生。蓋欲借李白詩以表對「余夫子」之遠念也。我與余先生的結識始於上世紀七十年代,他應新亞書院之聘來港擔任他母校校長。我亦不久前自美到新亞任教,不二年,余先生依約重返哈佛。此後數十年,雖重洋遙隔,情誼無減。每兩年一次的中央研究院院士會議,我們總能在台灣晤聚。最近一次見到英時大兄與淑平大嫂則是四年前他到台灣榮授首屆漢學唐獎時。我們的專業不同,但盡多共同之語言,每次晤聚,必有快意之長談。即使分處香港、美國二地,電話、書函亦如「萬里對面」。2007年,他在香港牛津大學出版社出版《中國文化史通釋》,要我為之題簽。為余先生大著題簽,此固字之幸事,亦我與英時大兄之友緣書緣也。當收到我80歲所書長卷時,他在越洋電話中說:「君書有一家面目」,並說「我雖不善書,但我是懂書的」。余先生的書法圓勁秀挺,有「讀書萬卷始通神」的筆墨。他的自謙自信,一如東坡居士所云:「吾雖不善書,曉書莫如我」。

八十載筆耕不輟

我一生的學術志業在研究中國現代化與現代性,先後出版不下百萬言。今年香港中華書局為我出版《八十書法集》;香港牛津大學出版社的林道群兄亦為我出版《再思大學之道》。此書是我對中國現代化、現代性學術論述的最後篇章。書(論著)與書(書法集)同時問世,欣慰之情,莫以加焉。但平生書寫,最稱心如意者是我教學休假期間撰寫的《劍橋語絲》、《海德堡語絲》及退休後的《敦煌語絲》三本散文集。香港散文家董橋兄是我散文的知音,他偏愛我的散文,稱之曰「金體文」。今我的書法得英時大兄「有一家面目」之謬讚,或也可稱之曰「金體書」了。

今我是「八十後」之年,對自己的書法,雖不敢言「人書俱老」(唐孫過庭所云「人書俱老」絕非指老年人之書法,而是指人到老年,而書法亦已達到「通會」「兼通」之境界而言)。然面對古人風華萬千的精妙書法,不禁會想到辛稼軒《賀新郎》之美句:「我見青山多嫵媚,料青山見我應如是」。知我書者,當或有會心也乎哉?!

原刊於《明報月刊》,本社獲作者授權轉載。

(圖片:中華書局)