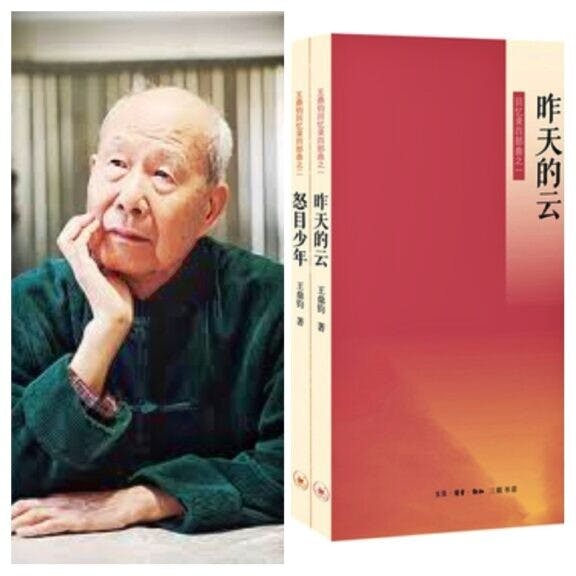

北大歷史系的王奇生教授如此評論《回憶錄四部曲》:「回憶錄多種多樣,大人物的回憶錄難以見小,小人物的回憶錄難以見大;史學家的回憶錄常常重實不重文,而文學家的回憶錄又常常重文而不重實。王鼎鈞先生的回憶錄大體兼得其長而避其短。」

「王鼎鈞先生的回憶錄不是寫自己,而是借自己的受想行識,反映一代眾生的存在。他希望讀者由此能了解、能關心那個時代,因為那是中國人重要的集體經驗。」

對於自己的寫作,王鼎鈞先生是這麽說的:「我在寫回憶錄的時候努力避免以情感、意見代替事實,我假設讀者大眾只需要事實,並不需要我的情感和意見。既然寫的是散文,我仍然需要文學的修辭技巧,但我的心態更接近史家,我從英國的羅素那裏學到一些竅門,文學增加生動活潑,對事實毫髮無傷……我不能把文學作品弄成我個人的紀念冊……寫回憶錄是為了忘記,仿佛自焚的過程,我已撤除一切障蔽,也不樹立新的障蔽,不受前人欺,也不欺後人。」

「多少人都寫自傳,因為人關心他自己;可是大部分讀者並不愛看別人的自傳,因為讀者關心的也是他自己。」

他是如此評價一些洛陽紙貴的傳記書籍:「作為一位歷史研究者,我向來對文學家寫的回憶錄懷有職業性的警惕,之前讀過《往事並不如煙》和《大江大海》一類名家名作,感覺其文學趣味大於史學的價值,以風格而言,我形容《巨流河》是『欲說還休』,《文學江湖》是『欲休還說』,《大江大海一九四九》則是『語不驚人死不休。』」

王鼎鈞先生是虔誠且開明的基督徒,他引用了春秋時期「楚弓楚得」的故事,來説明自己的心態,也透露出宗教對自己的影響,令人動容:「人之初,境界應該很低,後來由教育和修養慢慢提高,提高到「楚失楚得」的層次。宗教可以幫助我們再提高,提高到『人失人得』的層次。佛教中的某宗某派,認為根本就沒有弓,又何來得失?這就更高了,高處不勝寒了,詩人、小說家如果能到這種境界,作品必定大放異采。至於我自己,我的境界本來近乎『雞蟲得失』,生活的磨鍊只有使我的境界閉關自守,這樣的人寫作是沒有成就的,單單追求技術於大局無補。幸虧宗教幫助了我,我的文學長征才走完全程。」

評論者認爲「上帝和文學,是王鼎鈞寫作回憶錄最重要的價值支撐。甚至,他的『苟全性命於亂世』,都是仰仗這兩個價值支撐:文學的局限,靠上帝來彌補;上帝的空洞,靠文學來填充。」

寫到此處,我不禁突發奇想,「罪感文化」有全能神和罪惡感的約束,「恥感文化」有他者眼光的監察,那麽,我們引以為豪,注重現世,標榜實用主義的「樂感文化」,靠什麼來自我約束呢?又憑什麼去說真話呢?

「文學」與「史學」?「史蘊」和「詩心」?

話說回頭,王鼎鈞先生曾說:「回憶錄的無上要件是真實,個人主觀上的真實」。這裏也點出了一個很重要的問題,那就是傳記到底是文學還是史學?「史蘊」和「詩心」兩者之間該如何拿捏?這方面西方學術界進行過深入的探討和辯論,立場及理論各有不同。

解構主義認為自傳者寫作時被語言所驅動;精神分析則是認為自傳被個體無意識,包括性意識、俄狄浦斯情結和精神變態所左右;而神話原型批評則認為自傳被集體無意識所制約。總之它們從不同的理論出發得出一個共同的結論:自我是無法獨立的被動者,它被一種更強大的力量所左右。

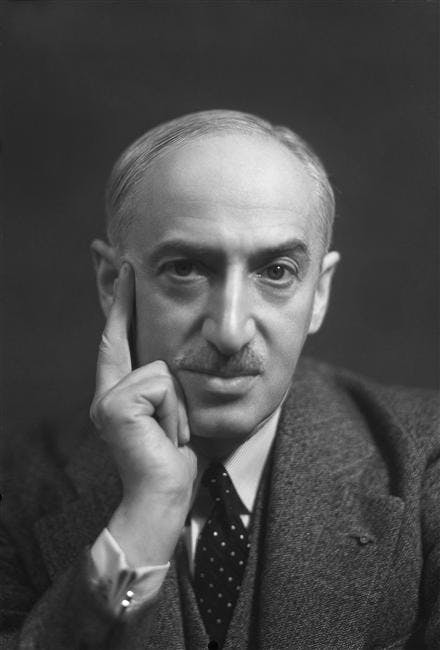

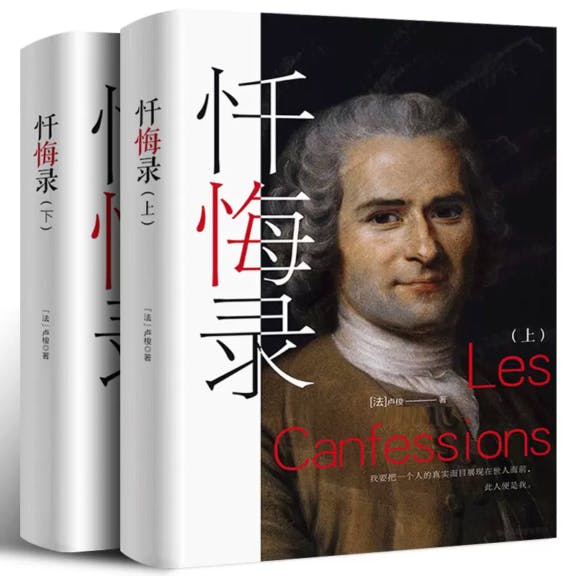

這也難怪Northrop Frye將自傳歸入散文虛構體,與小説並列。他是如此定義盛行於西方的懺悔錄:「是散文體虛構的一種形式的自傳,或者說散文體虛構裝扮為自傳的形式」。

而維特根斯坦把焦點放在懺悔錄上,他認爲真正的哲學和懺悔錄在精神上是相同的,「所有的哲學,只要是誠實和公正的,都是從一種懺悔開始」。因爲哲學包含着對自己,對工作,及對自己觀察事物的方法之解釋,在這方面,哲學和懺悔錄是一致的。但是要寫出自我的本真相當困難,因爲人們常常會自我欺騙,而「沒有什麽比不欺騙自己更困難的了」。

作爲傳記家和傳記理論家的法蘭西學院院士安德列•莫洛亞(André Maurois),曾指出6個原因導致自傳內容的不真,很值得參考。

第一,人腦的遺忘;第二,作者出於美學的目的,有意刪改內容;第三,記憶出於本能,對不愉快的事情,對不想記住的事情會進行修正,逐漸會用想像性的記憶代替實際過程;第四,羞愧感下的掩飾;第五,記憶會在事件以後製造感情和觀念,找出行動的原因,但實際上人們最初的行為常常是不自覺的、無意識的;第六,出於保護同伴的願望, 即使準備說出自己的真相,但也感到無權說出別人的真相。

故此,他如此批評了盧梭的《懺悔錄》,「有一切理由這樣想:盧梭在人類論懺悔錄與自傳思想存在的缺點所許可的限度裏說出了真話──他的真話。」

反思「諛人」及「掩飾」之風

當然,我們也可以參考文學批評家斯坦利·費什(Stanley Fish)的中肯判斷:「意義、動機與傳記是難以割裂地糾纏在一起的,我們不能不考慮『傳記就存在於這裏』」;而維特根斯坦的看法更具洞見:「我常這樣那樣想:一部懺悔錄的真實標準不同於對一個過程描述的真實標準。一部真實的懺悔錄的價值不在於它是對某一個過程的正確記錄而在於特定事件的真實性以一種特定的真實性標準得到了保證。」

如此來說,王鼎鈞先生的傳記真是令人佩服讚嘆。他不但將自己安放在一個不重要/旁觀者的位置,且將目光聚焦於周遭的人們及事件,更竭盡所能地收集史料,盡量找出歷史的真實。達到文學和史學之間的美好結合。

爲了撰寫回憶錄,從1990年開始,他先後給大陸親友通信達數千封之多,書中涉及的人物與事件,每一處都有充足的證據。爲了核實回憶,他買了大量的書籍,長期於哥倫比亞大學的東方圖書館查閲資料,然後再進行沉澱,取捨,升華,真可謂千錘百煉。對他來說,「找資料像酒癮煙癮,總要超過『必要』才愉快。」

這個過程相當漫長,他的回憶錄四部曲總共用了20年來撰寫。王鼎鈞說: 「我就像畫油畫,一面畫一面修改,有時找到新資料,要改動,有時換句法,調整濃淡疏密。因為牽發動體,有時為了加一段,要修改全篇。」如此謹慎和認真,是因為他不想把文學作品弄成個人的紀念冊,「我已撤除一切障蔽,也不樹立新的障蔽,不受前人欺,也不欺後人。」

這種態度,不但有助個人的自我了解,促進反思,更特別適合「諛人」及「掩飾」之風依然泛濫的中國人社會。

下文將介紹一位不求聞達、默默耕耘、獻身學術的留法學者林藜光先生,他的墓地就在巴黎的拉雪玆神父墳場。他於1945年去世,距今已近80年了。

巴黎掃墓隨想 4-3

延伸閱讀:〈學者的孤獨和光輝──記「不剃聖僧」林藜光先生〉(巴黎掃墓隨想 4-4,5月23日刊)