承接上文:〈古字背後的故事──從「鼐」字説起〉

1956年2月19日,顧頡剛在給弟子劉起釪的信中,記述了自己在思想改造運動中的反省:

「關於九鼎銘辭一事,剛自認對於政治認識不足,致不能堅卻,而又不願自為,玷污及兄,犯兩重之錯誤。惟剛對於蔣賊,宿所厭惡,故彼來作中大校長,剛即去職。以彼時學界不可複留,迫致投身商界。此在當時固出於自好之心,而在今日看來,依然是個人主義之中間路線也。」

十年後文革席捲全國,此事成為批鬥焦點。顧頡剛在其自辯書中如此回應:

1943年1月11日,中英、中美另訂新約廢除百年來的不平等條約,這是抗戰以來第一件可喜的事,我們精神都為之一振。全國大學黨部和工礦黨部議決慶祝,並由民生廠鑄銅九座獻給蔣氏致敬。

因為我在中央大學,所以由中大的同學邀我撰鼎銘,適有歷史系學生劉起釪曾作文言文,我交給他做了。銘文中有「親仁善鄰,罔或予侮。我士我工,載欣載舞」的話,也是實在的情形。我把劉君所擬的送去,說明不是我做的,但過幾天報紙上登出來,仍寫了我的名字,這是他們要引我的名以為重的意思。

這獻鼎的事既不出於我的提議,又不出於我的設計,製成之後我不但未見實物,連照片也沒有見。哪知隔了六年,忽然舊事重提,說我獻鼎。我哪裏來的鑄鼎的工料錢?倘使我存心迎合,我定不是早做了官了?

再說,當時國共合作尚未決裂,共產黨尚喊「擁護蔣委員長」的口號,而廢除不平等條約也未始不是共產黨該慶倖的事,這鼎即使是我做也並不在今天犯罪。拿這件事來攻擊我,並不能使我「內疚神明,外慚清議」。

顧頡剛對九鼎銘文的下推(劉起釪)與上掛(中共),是政治壓力下的無奈反應,難以厚非,且非問題之核心所在。該事件的核心是,顧頡剛曾親歷五四洗禮,卻回過頭來參與這種與五四精神完全背離的活動,這才是問題之實質,也是引起當時知識界側目的主因。

至於政治批判,那就是另一回事了。

後世學者的看法

一、朱維錚的評論

内地歷史學者朱維錚於2009年發表《顧頡剛銘「九鼎」》一文,從時代背景和鼎文内容,予以批評。門派不同的朱教授對顧氏似無好感,在文中頗多貶抑及譏諷之辭。

例如他認爲馬衡將原文的「萬邦協和,光華復旦」,改作「協和萬邦,以進大同」,乃因對顧氏之「諛詞」的「難以忍受,非改不可」;他又認爲顧氏「急於躋升帝師,在精心炮製對蔣介石這類諛辭的時候媚態畢現,文字又庸俗」,「顯然畏懼陳寅恪批評的影響,又拒諫飾非,只好拿出蔣介石王朝的潛規則,與之相抗」云云。

對於朱維錚,葛兆光在紀念文章中有如此評價──「立場近乎固執的,表述不假辭色」,「肆無忌憚、口無遮攔、快意情仇」。朱氏這兩篇批判文章,的確立場清晰,不假辭色,令顧頡剛之為人為學,成了知識界茶餘飯後熱烈談論的話題。

二、余英時的看法

余英時教授於2007年著有《未盡的才情:從顧頡剛日記看顧頡剛的內心世界》,對獻鼎事件和顧氏個人有如此觀察。

首先是獻鼎事件。在1943年1月28日,顧頡剛在日記中有如此記載:「中國與英美之新約既成,各學校黨部及工廠黨部欲向蔣介石委員長獻九鼎,而以鼎銘囑予,因就起釪所草,加以改竄,如上文。」

余英時之解讀是:「顧先生之所以特別提及『新約既成』,表示他對蔣領導抗戰,使中國得到四強之一的地位,是抱有敬意的。我猜想他承命寫銘文之際並沒有不得已而為之的抗拒心。余先生分析顧氏雖銜命撰銘,亦有感而發,公務員之辯實口是心非也。」

此外,對顧頡剛之内心世界,他有如此看法:

這次讀《日記》,我才意外地發現:他的「事業心」竟在「求知欲」之上,而且從1930年代開始,他的生命形態也愈來愈接近一位事業取向的社會活動家,流轉於學、政、商三界。

另一個更意外的發現是,與我過去的認識截然不同,他並不僅僅是一位謹厚寧靜的恂恂君子。在謹厚寧靜的後面,他還擁有激蕩以至浪漫的情感。

但這裏所指的事業心並非個人利益和光明前途。余英時認為顧頡剛的事業心,與3層背景息息相關:

第一、他是五四新文化運動的參與者,從傳統的士大夫向現代知識人過渡……他希望把學術研究所取得的新知識推廣到全社會,發揮一種啟蒙的作用。……他的題目是《怎樣喚起第二次新文化運動》。很顯然的,他認為第一次新文化運動並未能深入民間。

第二,民族危機,特別是日本侵略,為他的文化事業提供了極重要的發展契機。

第三層背景則是個人的,即他與傅斯年在學術上的分歧和爭衡。

在此基礎上,余英時作出如此評論:

我必須鄭重指出,他的事業心的根基仍在學術,不過他一方面認定學術不能限於少數人的專門絕業,只有普及到廣大的社會以後才算是盡了它的功能;另一方面,他則堅持普及化的知識必須以最嚴肅的學術研究為其源頭活水。

這正是他為什麼要將「國故整理」列為他的「事業」的第一項,接着才是「民眾教育」和「邊疆開發」。所以他的事業都是從學術領域中延伸出來的文化事業。他並沒有任何政治野心,也未嘗企圖發展政治或社會勢力。

兩位學者對於顧氏的評論北轍南轅,篇幅所限,在此無法深入探討。但在態度上,我肯定偏向後者。因爲顧氏的關注焦點仍在學術,而且根據葛兆光的研究,撰寫鼎文一事更與「愛國情緒」相關。對於學者能否遺世獨立,抗衡政治權力,他是悲觀的;而對於顧頡剛的際遇,他是同情的。

事實上,動輒站在道德高地,以聖人角度來看知識分子,那麼實在沒有幾個能夠過關,包括論者自己。而且,在現今人文學科江河日下,淪爲邊緣之際,知識分子在評論及批判前輩學人之時,分寸該如何拿捏,輕重該如何衡量,真是一點也不容易。

也許我們更需要的,是「設身處地」的態度及能力,就好像顧頡剛在1943年的日記中所用,惜並不爲人所留意的四個字──「易地而處」。

外在和內在之「鼐」

「鼐」既代表外在之欲望和權勢,也可以代表内在的自重和志向。我們的心中,也許都或隱或現地供奉着一個「鼐」。作爲追求真理的知識分子,對之該如何拿捏取捨,執善固執,這屬於人生修煉範疇,一點也不容易。

另外,「鼐」字雖僻,極少有人用之於姓名。但歷史人物中名字有「鼐」的,形象均相當正面。

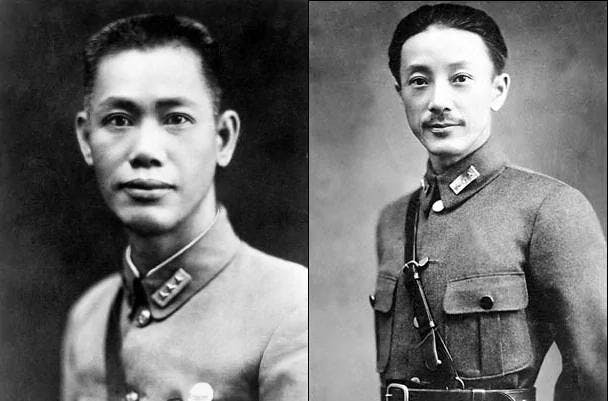

在建功立業上,有明代的內閣首輔曹鼐,《明史》稱其爲人「內剛外和,通達政體」,後隨英宗親征,於土木堡之變中殉難;也有清初西藏貴族頗羅鼐,他勤於政事,令西藏「政教蕃盛,人物庶富,百姓安樂」;還有一位大人物,就是在淞滬抗戰時,率領國民黨第十九路軍將士奮勇殺敵,給日軍迎頭痛擊的抗日名將蔣光鼐。

至於學術方面,則有中國考古界的開山人物夏鼐,以及篇首提及的清代桐城派散文大家姚鼐。

這些人物都沒有辜負自己的名字──「鼐」。

中國文字,着實意蘊深長,内容豐富。寫此文章,令我對「鼐」字有了進一步的了解,增廣知識之餘,趣味也是盎然。這一切都來自業已重新裝裱,掛在書房内那一幅姚鼐的書法。

古字背後的故事 2-2