頸項繫着小絲巾,短髮俏皮的弧度微微上揚,清澄的眼眸純粹如明璫,緩緩的像清晨第一道曙光,靜靜地叫喚黑暗中沉睡的世界天亮——朱天心依然是那個住在小女孩兒軀殼裏的「老靈魂」,眼神沉着而閃亮地坐在沙發上,將這個世界某個角落悄悄崩塌的故事娓娓道來。

朱天心15歲開始寫作,以「映真」為文學創作的最高要義,臉上的笑容天真爛漫,彷彿回到當年的青蔥歲月:「我把自己當作一面鏡子,時刻擦拭得亮堂堂的,不惹塵埃,為求把身處的此時此際,一點也不扭曲,不揀擇地反映出來;不帶主觀,也不下判斷;不刪減、不迴避地記錄所有眼下之事。」如此慷慨激昂的初衷讓這位少女堅持了長達50年的寫作生涯,趕上文學盛世,一度洛陽紙貴,卻終究抵擋不了今日的式微。朱天心借用丈夫唐諾的觀點來解釋:「今天專業的問題不必文學來回答,遠方的新鮮事物也不必文學描述來遞送,革命也不需要文學來吹號,好聽宜人的故事也再不由文學來講,甚至人們已經普遍不從文學裏尋求生命的諫言,不再建立情感、心智於文學作品之中。文學早已經不是人的生活基本事實了。」

文學盛世純屬意外 瓦礫時代才是常態?

「這是一個瓦礫時代。」朱天心冷冷道。盛世後的蕭條,古往今來作家有不同的演繹,余秋雨將過去比作廢墟,既厭惡殘垣敗壁的荒涼,又珍惜時光列車轟隆而過後遺棄的如皺紋般的蒼老。朱天心卻說:「廢墟起碼從一些雕欄畫柱,你還可以想像曾經的文明、歷史,曾經的人在努力;瓦礫的話是連這些都不存在。」「廢墟」仍有破敗的遺跡供緬懷;「瓦礫」是千瘡百孔,是面目全非,是身邊的一沙一石都似曾相似,卻又極其陌生。話音剛落,朱天心收起臉上天真的笑容,徒留肅穆的時代氣氛,但這話的分量很沉,打在讀者的胸口上要險些喘不過氣來,不僅讓人好奇,這個時代真的如此糟糕?

有一次朱天心到台灣某名校高中演講,結束後兩個女生上前來問朱天心推薦書單。「我本來就不太喜歡書單這種東西,書櫃應該是一個人親身去冒險的地方。」後來朱天心無可奈何之下給她們推薦了張愛玲的書,沒想到她們竟反問:「她不是死了很久嗎?」朱天心內心咯噔一聲,腦海裏的書單瞬間嘩啦啦地崩塌。「我本想推薦的書都是死去的偉大作家不朽的作品啊!」她揣度白先勇還健在,應該不會錯了吧?於是她又試探地問道:「要不……白先勇吧?」「那個老頭?」兩個女生無心的話令朱天心一時語塞,心中感慨萬千,無語凝咽。

這個故事朱天心不止說過一遍,她的朋友著名文化評論人梁文道聽了覺得印象特別深刻。他承接朱天心的話提出另一個耐人尋味的觀點:或許文學盛世只是這200-300年間印刷術興起帶來的一場誤會和意外,而瓦礫時刻才是文學該有的常態。縱觀東西方古典文學,著名經典文學家都不是以作家為職業,更不是以出版作品為創作目的,而是純粹地創作,無社會目的地創作。朱天心認為,今天的文學在各行各業專業化的環境下,漸漸卸下心理老師、娛樂和撫慰人心的角色,本質更純粹,自己卻像瀕臨絕種的恐龍,匍匐前行。

即便文學是手銬腳鐐 苦行僧也不讓渡自由

朱天心常常把丈夫唐諾和女兒謝海盟掛在嘴邊,事實上,她幾乎整個家族都是在筆尖上過活的人。父親朱西甯是經歷抗日戰爭的著名軍旅作家、母親劉慕沙是日本文學翻譯家、姐姐朱天文是侯孝賢的御用編劇、妹妹朱天衣都曾出版小說、丈夫唐諾(朱西甯學生)是評論家、女兒也跟着姐姐天文寫劇本,對於文字工作的掣肘,這個家族再清楚不過了。唐諾曾說過,文學世界裏的自由是相對的——遭受政治限制的不自由、遷就讀者大眾理解能力的不自由、堅持忠於自己寫作信念的不自由,都是文學書寫中不同面向且相對的不自由。而朱天心則以手鐐腳銬來描述價值信念,卻仍然以此為寫作的信仰,皆因這世上還有更多褫奪寫作自由的因素。

大陸和台灣都有頗長一段時間放任文學與政治糾纏。朱天心追溯台灣戒嚴之前的歷史解釋道,當時的文人及作家都必須肩負許多社會責任,上至抨擊當權者、監督政府,下至為人民發聲,傳達民意。無可否認,有些執筆的人在文學與自身專業相衝突時會棄文從政,以台灣作家林雙不為例,他曾在某公開場合表示自己的寫作和教育工作都是為了打倒國民黨。然而,這些振奮人心的話,聽在朱天心耳裏不僅沒有一絲感動,更令人感到吃驚而不解。朱天心熱衷公共事務,自己也曾在政治門前徘徊離去,她坦言她不喜歡這種感覺,更遑論讓政治凌駕於文學之上。

面對政治剝削的自由,作家的腰板當然挺得很直,可是讓五斗米放在跟前,有多少人甘心折腰取糧?台灣2016年的出版市場急劇萎縮,「腰斬再腰斬」。「以前10,000本的書,現在只能出2,500本;以前2000本就能出的書,現在只能賣500本,所以索性就不出版。」面對出版市場蕭條、商業市場需求、大眾悠悠之口甚至自身的欲望等因素,如狼似虎的蠶食作品和作家本身,「我們仍然在意那『免受至於斯』的自由嗎?」當文學書寫成為一種職業,背後便意味着這職業注定得背負許多艱辛的生活故事。朱天心提起好朋友詹宏志換工作,必須找30萬台幣的工作,才能應付家庭開支,她皺起眉頭,甩甩手說:「我當時就跟自己說,我千萬不能把生活過成這樣!這樣我就這剩下幾個當老闆的工作可以選擇了!到了現在,我跟唐諾都盡量把生活開銷減到最低,我們過得就像大學畢業得時候一樣樸素。」

為了寫作,朱天心願意減輕生活的負擔,她將寫作這種微妙的感覺比作小小的火苗:「一把火就吹熄了,要把握起來很不容易,我實在分不出神來去照顧其他要求。」要保護這撮火苗,朱天心特別強調「不寫的自由」。「這些年來,我都十分感謝文學獎項的獎金允許自己在未準備好寫作的情況下,不逼迫自己,以致於炒冷飯或創作迎合大眾而商品化的作品。我選擇把讀者、出版社、市場都關在門外,專心把握初衷。我寧可受苦於價值信念帶給我的自由。」她如此說道。當文學僅僅淪為工具時,文學就將失去它根本的藝術價值及其純粹的感動。所以就算做個被自己捆綁的文學共和國公民,朱天心也不願將自己文學盛世遺民的身份讓渡予其他場域的角色,失去不自由的瓦礫世界中僅有的自由,彷若身體裏住着的文學苦行僧的靈魂此刻正在吶喊。

書寫自身價值信念 接受每刻陌生的自己

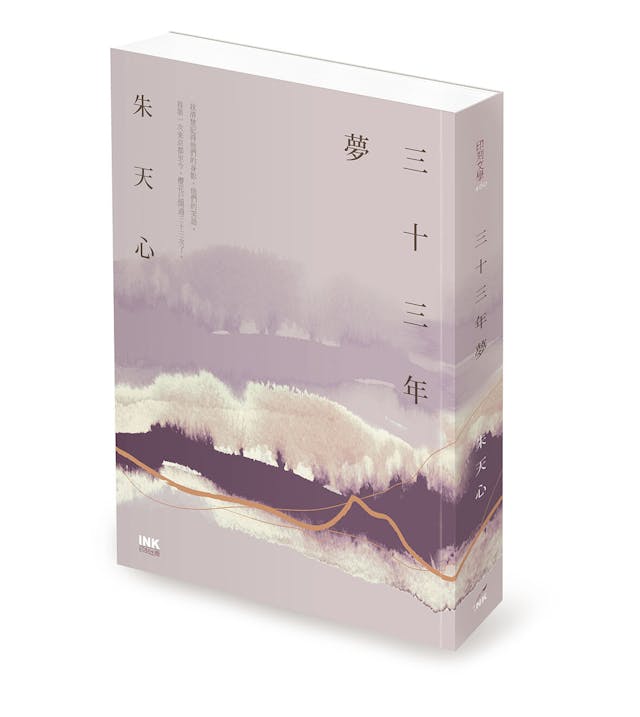

如果這些外在因素算作是攻陷價值堡壘的小兵的話,那麼頭號的敵人就住在最安全的地方守着——自己。「我都50多歲了,總不能還像個十七、八歲小女孩一樣看世界吧?」她笑說。《擊壤歌》便是朱天心還是小女孩時候的作品,剛出版便獲得空前成功,恩師胡蘭成十分喜歡,朱天心現在回想起來笑着搖搖頭道:「那時候寫得東西幼稚又天真,我也不知道他喜歡什麼。」胡蘭成將《擊壤歌》評為紅樓夢的前八十回,然後給朱天心留下一個殘酷的問題:「等故事裏的人物都長大了,終在生活中變得不那麼可愛,你要怎麼面對走出大觀園後的四十回?」聽見恩師的話朱天心笑言自己有一點點生氣:「我還那麼年輕,大觀園都沒玩夠,就跟我談後四十回?」多年過去,朱天心終於交出她的後四十回——《三十三年夢》。 張大春形容作品中讀出一種「成長的失重感」,朱天心也承認自己在寫長篇作品有一定的弊病,想借這部作品捋清雜思,「清除藤壺,輕裝上路」,在文字迷宮裏迷失方向,所以朱天心選擇忠於自己,讓自己「拒絕眼下世界、打掉重建」。《三十三年夢》面世,有讀者敬而遠之,作家朋友為朱天心感到惋惜道:「為甚麼要毀掉原來的七寶玲瓏塔?」「每個作家認真寫作都會有轉變,有些作家為了保留某一個讀者群,選擇停留在某一個狀態,而我的寫作更願意忠實那個階段的自己,每刻都是陌生的自己。」她是如此篤定說來。

當大家糾結於《三十三年夢》是另一個朱天心的時候,她卻談起對朱氏三姐妹影響至深的張愛玲。幾年前《小團圓》、《雷峰塔》等遺作,張迷都掩臉不願聞,可是朱天心的感覺卻完全相反:「我30多歲開始不看張愛玲,因為看了會發現,她真的是個小鬼。到了一定年紀後會發現,她的世故腔是用非常高超的文字蓋過了,骨子裏還是一個小女生。看完《小團圓》,感覺很動人,真是一個負責任的作家。用動物來比喻作家的話,張愛玲在25歲前把臉頰、里脊都割給讀者了,為甚麼感動在於她往後感覺這並非人生的真實,她把她曾經棄置的部分呈現給我們,讓我們非常感動。這是交代真實必須要做的事情。」

梁文道說他特別佩服朱天心,她是作家之中少有願意不斷割捨讀者,不會被讀者牽着走的。「我不會考慮讀者會否跟你走,我也是讀者,我也曾經選擇離開自己很喜歡的作家。」朱天心道。就算被自己的價值信念捆綁,也要在自己經營的文學世界裏當個自由人:「我強烈敏感地愛珍我已然成形的價值信念,如何可能只做一枚照單全收的好鏡子、好監視器呢?我做不到欸。我已經成了沒有辦法『映真』的放大鏡、甚至顯微鏡,那就老老實實地贍養自己的誇大、扭曲和副眼。而用以支撐這個異於大多數正常人的目光的,無非是一些很素樸的價值信念。」在這小小的身軀裏蘊藏着強而有力的靈魂在勇敢的吶喊。

一路向北 用殘驅為時代吶喊

朱天心是一個大膽的作家,當然她也有這樣的資本。朱天心指,她那一輩的作家老是被指稱遭逢文學盛世,只要獲得一次文學獎或出版一部作品,便可被認作為作家,從此名利雙收。親歷輝煌絢爛文學盛世的作家來到瓦礫時代,朱天心將她等比作恐龍,是瀕臨絕種的存在。問題是,然後呢?大自然不變的定律——物競天擇,適者生存。朱天心以唐諾的觀點做類比——非裔美國人之所以在美國擅長的運動項目中如此了不起,是因為五月花橫渡大西洋時歷經船難、天災、甚至是瘟疫,在酷烈的自然淘汰之後,剩下的便是今天那些了不起的運動家們的老祖宗。「這未嘗不是一件好事。這樣蕭條的文學年代,許多三心二意、另有他想的人,就離開吧。也許留下的,會是最純粹的。」是不是太悲觀了呢?「我始終認為說,如果你站在南極的話,你任何跨出一步,都是在往北走。要是把所有的狀況都想得最糟,任何的跨出,都是在往上走。」究竟是樂觀還是悲觀,才會如此既心灰意冷而又心有不甘?朱天心笑說,她也不曉得。

是什麼力量讓整個家族筆耕不輟?回憶兒時歲月,朱天心姐妹半夜起來上廁所時,都會看見父親伏案寫小說的背影,直到離世前依然如此;朱西甯遺作《華太平家傳》曾經廢稿三次,每次都是數十萬字堆疊起來密密麻麻的時間和精神,其中一次頗為滿意,卻發現厚厚高高的小說稿只剩外面一層紙,裏頭早已被白蟻蠶食蛀空,所有努力再次付之東流。然而,信仰基督教的朱西甯卻說可能神覺得不夠好,所以讓他重寫。此時此刻,在說這個故事的不只是眼前眼神溫柔而堅定的朱天心,而是自朱西甯遺傳給整個家族的書寫的血液在流淌,是一具文學的靈魂在說話。

「悲觀的程度愈大,吶喊程度愈大,不管他們領不領情。」朱天心認為作者之於社會的角色大抵如此。為了牽引大家走入當今的瓦礫時代,朱天心自比捐贈遺體的人,供人解剖,並率先拿起手術刀自剖,以挖掘一名生於文學盛世、老於文學式微年代的創作人的病因和病史。 有誰會把自己比作遺體如此忌大不諱,卻又自詡是能決定遺體去向的主人?大概因為在朱天心眼下的文學奄奄一息,老靈魂還沒嚥下最後一口氣吧。「那就讓恐龍活着吧。我努力地活着,讓有一天家長想帶着小朋友看恐龍的時候,不需要去博物館或打開圖鑑書,不用靠着大人的描寫想像,還有恐龍可以指認。」又或許文學根本不會有標本,如若文學終將是讓思想呼吸起來,並且一直呼吸下去的化石。