那天,7月3日,家裏拿到的《信報》,怎麼如此厚、如此重?原來是《信報》慶祝50周年。原來各式各樣的祝賀,佔了80版。真是前所未見。勾起了筆者的回憶。筆者與報章有文字來往,開始是在筲箕灣辦學,1973年畢業典禮發新聞稿,經前輩指點,寫了一篇「鱔稿」給《華僑日報》。親自送給編輯,第一次看到每位編輯據着一張很大的長方桌子,在不太光亮的日光燈地下揮筆。那時候還沒有ICAC,「鱔稿」是真的附上現金的。編輯倒是和藹可親,還教了筆者一些編輯規矩,例如標題的字數必須是「則數」──7個字、11個字。

然後是風起雲湧的1970年代,公立學校不斷湧現,私立學校備受排斥,筆者所在的私校團體,難免為爭取立足而與政府唇槍舌戰,不時要在報上發表聲明或抗議,回想起來,裏面就有不少分析與評論的元素。但也是在與政府的磨蹭之中,引起了筆者對教育政策的興趣。

真正投稿到報章,卻是1979年。在灣仔莊士敦道一家小書店,看到一本英文書的書脊︰The Economics of Education。覺得很奇怪,經濟怎麼會與教育拉上關係呢?原來這是教育經濟學大師Mark Blaug的經典普及書。隨之,寫了一篇文章投到《信報月刊》──〈教育經濟學淺談〉,居然獲得刊登。當時並未踏入學術圈子,現在想起來,真是「膽粗粗」,Who are you?居然寫這麼一個大題目;還說是「淺談」,彷彿真的還懂得「深談」。但那是對筆者莫大的鼓勵,從此又陸續寫了幾篇文章。印象中,那時候,寫宏觀教育評論的作者,甚少。後來終於在倫敦教育研究院聽過BLaug的課。1984年,在荷蘭的Wassanar海邊,訪問了當時在荷蘭Institute of Advanced Studies的Mark Blaug。他明言:教育經濟學在學術理論上已經沒有多少再發展的餘地,從此轉向經濟學哲學。這篇訪問記,印象中是筆者在《信報月刊》的最後一篇文章。第一篇與最後一篇,都落腳在教育經濟學。

諮詢文化 公民社會

那是1970年代末期。由於公立學校不斷發展,加上1979年開始「九年強迫教育」,重要報章都設教育版。不過還是編者或者是記者的文字為主。還出了一些出名的教育版記者。印象最深的,是《南華早報》的Halima Guteres(姓也許拼錯),她的稿件,往往會一針見血。當時教育署的朋友說,她的資料庫,比較與署還厲害。回想起來,她應該是香港教育評論的先行。

當時更大的背景,是麥理浩刻意發展「諮詢文化」,設立了無數的諮詢委員會,這些委員會逐漸成熟。而同時,自1973年文憑教師事件開始的民間教育團體,如雨後春筍,也逐漸出現了教育界的公民社會(當時稱為壓力團體)。不知不覺中,教育界打破了沉寂,開始對許多教育現象和有關的社會現象,提出問題。對許多教育政策,提出質詢。

70年代 百家爭鳴

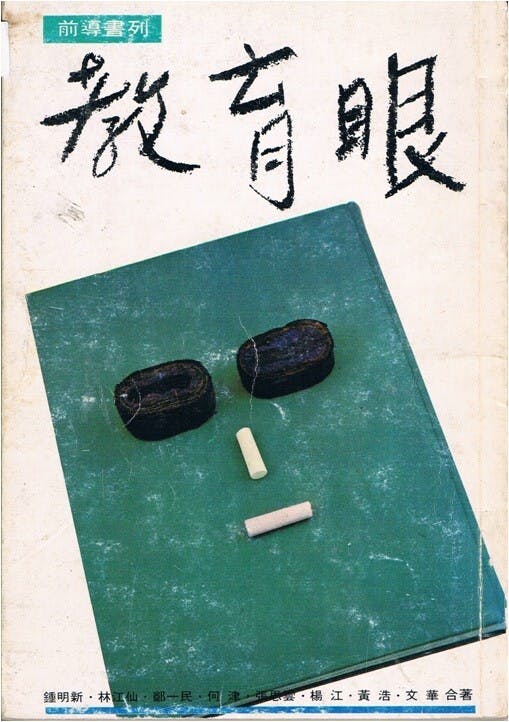

於是出現了在《信報財經新聞》(日報)刊登的「教育眼」。那是一班教育界朋友共同開闢的專欄。最近據黃顯華兄的藏稿所示,第一篇是1981年5月19日林江仙(朱溥生)的「眼冷心熱」。老朱說得很好,這個專欄既會「東張西望」,眼看中外、東西;也會「瞻前顧後」,回溯古代,瞻望未來。而且,會從社會看教育,也會從教育看社會。他的確有一對精明的「眼」,預見了後來維持了近20年的專欄。

筆者手邊還有1982年山邊社出版的「教育眼」第一個集子。《教育眼》可以說是一個時代的反映。筆者在某篇文章,曾經說這是當時新型教育評論的開始。文章的特點,不作無病呻吟,也甚少憤世嫉俗,而嘗試探討剖析。堪稱教育議論的黃金時代。當時的作者如鍾宇平、黃顯華、張文光、朱溥生,後來都是教育界各個方面頗有影響的人物。那也是一個探索的時代,筆者於1983年到英國讀博士,翌年鍾宇平與黃顯華到美國讀博士,都是傾家蕩產而往。都是有感學問不足,到西方取經,希望回來貢獻香港。鍾宇平成了教育經濟學的翹首,黃顯華也開了課程研究的新局面。

教育界其實進入了百家爭鳴的局面。《信報》沒有教育版,也沒有編者或記者主導版面的情況。1990年代中葉之後,已經甚少報紙有教育版,《信報》的教育評論卻沒有停頓。這也許是《信報》的一個特點:有寬闊的園地專供作者來稿,是一個開放的大公園。從某個角度看,來稿的不可控,編輯起來殊不容易。

筆者這裏的「教育評論」專欄是何時開始的?記憶已經模糊。反正開始的時候還是用原稿紙的手寫稿。要在一周前交稿。2002年開始,筆者開始全面用漢語拼音。報館也早已不再排字。往往是隔夜交稿,不無歉意。

《教育眼》應該是在2001年左右結束。時代不同了,教育的問題不同了,讀者也不同了。蓬勃的百花齊放式的教育評論局面,已經不多見。不時也有頗有份量的教育評論文章,但是話題不容易延續,因為不容易有呼應。

專欄文章 點火動人

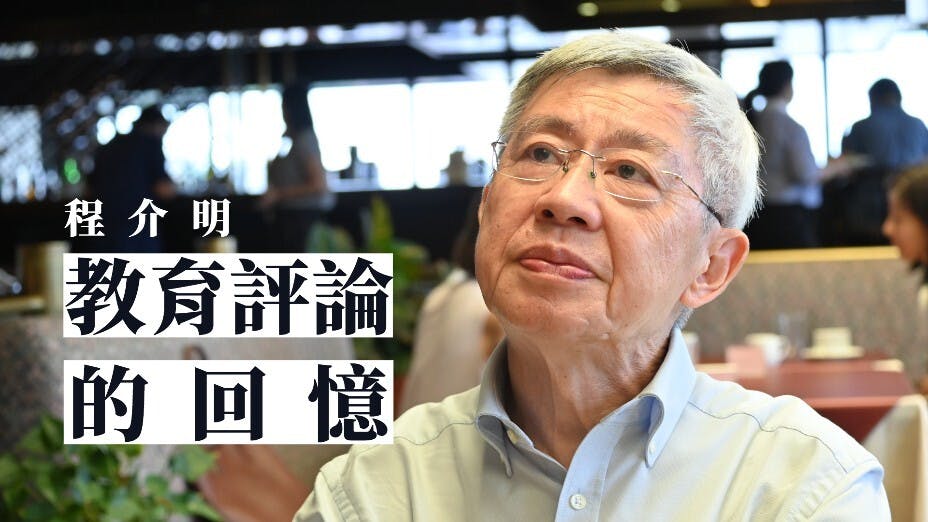

這裏說兩點筆者對於寫本專欄「教育評論」的感想。

第一、寫教育評論與寫學術文章,很不一樣。寫學術文章,有它的規範──必須有前人的理論根據,必須有數據與理論的邏輯連接,又必須有前人未有的發現,等等。更重要的是,要明白編者與讀者都是抱着同樣思維範式的學者。起碼這是筆者寫作學術論文是的態度。

報章的評論文章完全不一樣。它們是寫給社會大眾看的,而不同的報章也會有不同的讀者。報章的文章必須「動人」;但「動人」不等於「煽情」。「動人」與「煽情」的分別在於是否有根有據。所謂「擺事實,講道理」。

學術文章的講道理,重在步驟;步驟要完全依照學術的推理邏輯。報章文章的道理,是擺出筆者的觀察到的理據,讓讀者判斷是否有道理。是否「合理」由讀者決定。筆者的評論文章,因此往往從事件、故事出發,從中衍生出一些道理。

這與最近語言學泰斗Chomsky對ChatGPT的評論有點相似。他認為人腦是很聰明的,往往由幾個點,就可以悟出一些道理;而不像ChatGPT,要擁有大量數據,經過嚴格的推導才得出結論。

但是,讀者的判斷是不可捉摸的,也肯定是多元的。事實上,在很多場合,有些朋友握手之後,說:「我看了你上周的文章,很有道理。」筆者往往追問,「為什麼這樣說?」結果,十個人很可能有十個不同的答案。

第二、以上最後這點,說明,一篇評論文章,旨在點火而已。那火,是讀者自己去燒的。也就是說,評論文章,也許最忌是得出一個自以為非常精采的結論,而希望讀者接受或者同意自己的結論。

寫了幾十年的「教育評論」,筆者逐漸擺脫了自以為是、「誨人不倦」的心態。覺得,任何看法,只能說是個人的「觀察」。事實上,同樣的事情,可以有許許多多不同的看法。自己的看法,也會不斷隨着經歷的增加的變更。再加上事物本身也是會不斷變化的。因此,最好是把自己的看法,轉換成為問題,讓讀者思考。一篇文章的成功,不在於讀者覺得你說得有道理,而在於讀者覺得問題值得思考。

筆者很幸運,經常有朋友或者讀者給予反應,那是最大的學習機會。有的表示共鳴,有的提出進一步問題,也有的表示不同或者相反的意見,甚至糾正一些錯誤。作為報章的作者,最忌的是自己寫得洋洋得意,卻完全不知道讀者的反應。

原刊於《信報》,本社獲作者授權轉載。