2016年元旦,香港的天空仍然感到一片迷惘,社會上的對立面已日趨嚴重,這一年對聖士提反女子中學(St. Stephen’s Girls’ College)來說,剛好是紀念110周年的重大日子。回顧這家百年名校,從創辦的1906年,經歷了二戰時日本侵略者的破壞,戰後學校重開的艱辛歲月。它的經歷,正好反映香港戰後社會的實況。重温學校如何渡過這一段時艱,對身處社會變遷的香港人,希望能作一點正面的鼓勵:本着堅定的信念,排除萬難,努力而進前。

香港淪陷,學校停課

1941年11月19日,剛上任的港督楊慕琦(Sir Mark Young)在聖士提反女校的郭少鎏堂主禮戰前最後一場畢業禮(Speech Day)。數天後,校舍已被安排接收從拿打素醫院和瑪麗醫院轉介的病人,香港政府已為日軍的侵略準備防衞戰。12月8日香港戰役正式展開,這天也是歐鏡新校長(Miss Edna Sabrina Atkins)的生日。戰事持續不久,到了聖誕前夕,當聖公會教士和教員在學校的靈修室進行聖誕崇拜後,香港於翌日正式戰敗投降。歐鏡新校長和一眾外籍教員被送到它的姊妹學校——聖士提反書院改成的赤柱戰俘營。

日佔初期,校舍仍然用作緊急救援醫院,直到1942年5月才結束。因為香港唯一的大學——香港大學已經關閉,日本人的文化侵略只能另覓新址,用作教授日本文化之所。日本陸軍部隊決定於1943年5月,進一步侵佔校舍,改為「東亞學院」(Toa Gakuin),作為培訓政府公務員和教師的場所,由日籍講師主導一年制日語教授的日式課程,最多容納130名學生。面對這樣的突變,學校的教員相繼離去,只有舍監高姑娘(Lucy Goodridge)因為母親是日本人,能以第三國籍身份留校,負責日本導師的飲食,情況就如同他們的日本保姆。高姑娘敢於教導日本導師要尊重他人的財物,每天不停巡視校舍,盡她的力量保護校中所有物資。幸得高姑娘在戰時留守校舍,大部份桌椅都能保存下來,以便戰後學校重開之用。可惜學校早年的檔案,在日軍投降前,已一起被燒毀,而學校亦從香港大學處尋回已被蟲蛀的藏書。

日治時期的香港,每一個階層都受到不同程度的影響,聖士提反女校師生的遭遇也不能倖免。不少學校的新舊女生跑到中國內陸,以不同方式為國家服務;一些從事救援工作、一些參與紅十字會和醫院工作;其他留港的舊生中,亦有醫生和護士,堅持為香港市民提供醫療救護服務。不少華人師生,更冒著生命危險,偷偷運送包裹和訊息給身處戰俘營的外籍教職員。師生同袍關懷之心,不分國籍,其情可嘉!(曾有三名香港華人警察因帶物資給營中外籍人士,被日軍處以斬首極刑。)

二戰時,聖公會何明華會督(Bishop Ronald Owen Hall)正身處中國昆明。他一直擔心從香港撤退到重慶男女學生的情況,不知這些來自香港高貴家庭背景的學生,到埗後會否感到生活不習慣。何會督於1942年的一個冬天,特別去探望他們,並見證學生每天只有兩碗白飯和一碗鹹菜的生活。因重慶地理形勢,每星期只有一天見到陽光。當時國家全部以國語教授課程,對只懂粵語的香港學生來說,是重新學習的開始。最令部分孩子不能支持下去的,是全無香港傳來的音訊。但事實證明,大部分香港學生並不如國內人心目中那麼「屎事」,他們都能渡過這段艱苦歲月。

至於學校的華籍教職員,因香港淪陷而停課,繼而失業。其中一些不願為日本人工作的教員,連同數位友好,便遠走泰國暹羅(即曼谷)。其中於1925年加入聖士提反女校的梁華瑗(Doris Leung),戰時在暹羅居住了三年,以私家教師為生,生活艱苦,最令她難過的,是仍在香港的妹妹梁華瓚(Mabel Leung)和朋友已斷絕通訊,對香港的家,思念之情,揮之不去。直到1945年8月15日日本投降,她決定回港,但因船務安排困難而未能成行。直到盟軍抵達暹羅後,她便立即向盟軍申請返回香港的安排,幸得贈予免費回港的航空旅程,最終能和香港的家人團聚。她在香港安頓,已是1946年的1月,遲了回到她曾服務20多年的聖士提反女校——學校早於1945年9月重開,並於10月復課,大部分教員職位經已滿額。她唯有寫信請求何會督幫助她和她失業的妹妹尋找服務社會的機會,結果兩姊妹先後同於聖士提反女校任教。

戰後重光,臨危受命

日本投降後,被監禁的歐鏡新校長和一眾外籍教員獲釋,大多返回祖國休養。故聖士提反女校校董會於1945年9月初委任黃乃漢先生(Stephen Wong Nai Hon)為戰後的代校長,直至原任的歐鏡新校長於1946年6月從英國回來接任,黃乃漢才於同年9月16日離開學校。

黃乃漢臨危受命,在校服務雖然只有不足一年的光景,但他充滿魄力,為人和靄可親,為戰後學校重開做好一切準備。他和戰後回校任教的張玉瓊女士(Winifred Cheung),是負責錄取第一批學生的功臣。學校於1945年10月1日重開,只收中學第四至七班學生和小學學生,到10月底已錄取了350名學生。一年後,學校才開始接收中學高年級一至三班的女生。在戰後物資奇缺下,他們二人更於1946年4月為廣東農民飢荒,組織義演籌款,籌得高達港幣12,000元善款,相等於國幣400萬元。

從有限的資料看,黃乃漢應是培正中學1927年級會仁社的同學。曾記錄他於1939年短暫在赤柱聖士提反書院任職十個月國文歷史教師,戰時一直和聖公會保持聯繫。香港淪陷初期,他曾於聖公會聖馬利亞堂主持崇拜和協助推進會務。戰後因為聖士提反女校校長歐鏡新女士剛從戰俘營釋放,須回英國休養,故於1945年9月4日,經校董會通過,委任他為代校長,更得到聖約翰座堂的會吏施玉麒(Rev. George She)支持,授權他以校長的身份,處理學校在戰後的日常工作。直至歐鏡新校長於1946年6月回港重新上任,前後服務不足一年,並於9月16日正式離開學校,後經會督安排,繼續為聖馬利亞堂工作。1948年,該堂成立了崇拜講道委員會,黃乃漢被委任為五位助牧員(讀經員)之一。1962年,已見黃乃漢成為聖雅各堂的牧師。

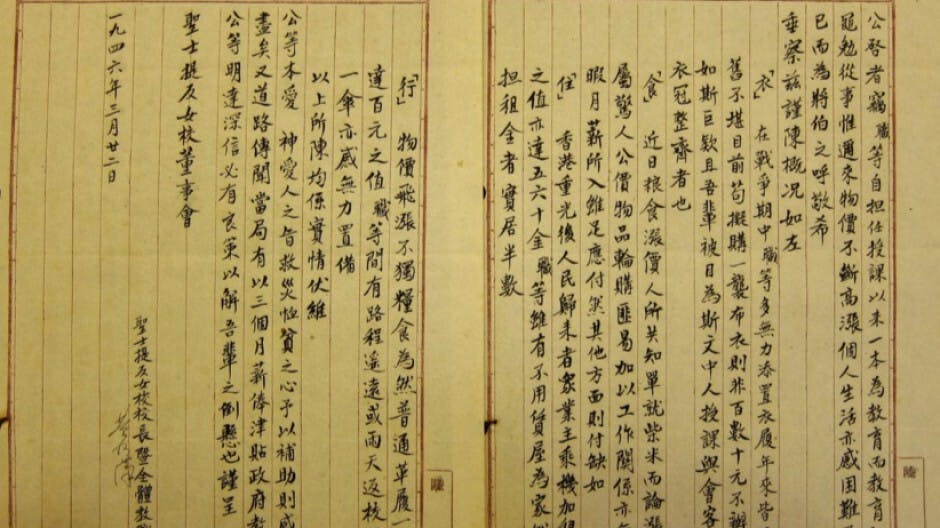

黃乃漢在聖士提反女校作為代校長時,其中不為人知的事件,是他為戰後生活艱苦的教職員爭取特別補助,這正是戰後一封信的由來。這封寄給校董會(School Council)主席何明華會督的信札,70年來一直封存於聖公會主教府內,未曾有學者發現和翻閱。信札以中英文信件分別呈上,其中中文的一封信札,是書寫於日本陸軍遺留下來的專用信紙,可見當時學校的物資奇缺。而文中內容,以「衣、食、住、行」來形容香港戰後的情況,實屬香港戰後重要的檔案,現將全文節錄如下:

公啟者: 竊職等自担(擔,此係原文,編者按)任授課以來,一本為教育而教育初衷,黾勉從事。唯邇來物價不斷高漲,個人生活亦感困難,不獲已而,為將伯之呼。 敬希

垂察!玆謹陳概況如左(如下,作者按):

「衣」——在戰爭期中,職等多無力添置衣履。年來皆已破舊不堪,目前茍擬購一襲布衣,則非百數十元不辦,何來如斯巨款,且吾輩被目為斯文中人,授課與會客均須衣冠整齊者也;

「食」——近日糧食漲價,人所共知。單就柴米而論,漲風已屬驚人,公價物品輪購匪易,加以工作關係,亦無餘暇。月薪所入雖足應付,然其他方面則付缺如(闕如,此係原文,編者按);

「住」——香港重光後,人民歸來者眾,業主乘機加租。一房之值,亦達五六十金。職等雖有不用賃屋為家,然負担(亦原文,編者按)租金者,實居半數;

「行」——物價飛漲,不獨糧食為然,普通革履一雙,亦達百元之值。職等間有路程遙遠,或兩天返校,則一鞋一傘,亦感無力置備。

公等本愛 神愛人之旨,救災恤貧之心,予以補助,則感戴不盡矣。又道路傳聞,當局有以三個月薪俸,津貼政府教員。公等明達,深信必有良策,以解吾輩之倒懸也, 謹呈

聖士提反女校董事會

聖士提反女校校長(黃乃漢簽名,作者按) 暨全體教職員叩

一九四六年三月廿二日

物資短缺,生活艱苦

聖士提反女校教職員的生活問題,正反映香港戰後的實況,從香港政府公報的資料看;若以1938年為基準,食物價格到了1940年上升24.6%,戰前的1941年上半年更升了55.4%,到戰後的1946年,則狂升了604.8% 或六倍。至於紡織品價格,亦分別上升了24.8%、38.3% 和669.1%。再從戰前的1939年和戰後的1946年底主要食品價格比較,情況的嚴重可見一班:米價(自由市場價)由一斤0.07元升到0.84元(即上升了11倍)、鮮魚價由一斤0.28元升到1.65元(上升了4.89倍)、咸魚價由一斤0.24元升至1.95元(升了7.13倍)、牛肉價一斤由0.35元升到2.45元(升了6倍)、豬肉價一斤由0.54元升到3.25元(升了5倍) 。

香港背靠中國大陸,物資和主要食糧均從中國供應,因日佔時的禁運和戰後中國出現飢荒,香港物資奇缺,價格高昂,香港市民生活支出大增,十分困難。從聖公會戰後復刊的《港粵教聲》中,可見中國大陸惡劣的情況,到了自身難保,又何能照顧香港?「以經濟言,吾國已瀕於破產。吾人試看國內工商業之不振,國民之窮乏,國幣之低落,便易明暸國家經濟之實在情況。人民之所望於政府者唯求甚解決生活而已。今者和平已有一年而人民痛苦毫未解除,人民之經濟生活迄未改善,反有如水益深,如火益烈之感,斯則政諸公不能辭其咎也。」

聖士提反女校校董會於1937年成立,成員包括主教、校長或代校長、聖公會海外傳道會本地秘書和三名由主教委任的委員。戰前,學校校長或代校長的薪金由海外傳道會總部支付;其他教職員的薪金,全數由學校的堂費和政府資助的收入支出。故戰後黃乃漢以校長的身份上呈校董會,要求為教職員爭取衣履補貼,正是無私的行徑。

請按下一頁繼續閱讀