伯牙善鼓琴,鍾子期善聽。伯牙鼓琴,志在高山,鍾子期曰:『善哉,峨峨兮若泰山!』志在流水,鍾子期曰::『善哉洋洋兮若江河!』……

中學時代,早已聽過伯牙絕弦的故事,令人有知音難覓的感慨,也讀過王維的《竹里館》「獨坐幽篁裡,彈琴復長嘯」,幽靜閒遠的境界,亦教人嚮往。那時候,完全沒機會聽過琴音,只知古琴是中國傳統的樂器。

高山流水

念大學時,得友人相贈錄音帶,初聽古琴,聽的便是琴家管平湖的作品,一曲《流水》,含蓄蘊藉、意境深邃……自此便愛上了古琴,愛它的古雅細膩,也愛它的韻味深長……此後,每當心煩意躁,細聽一曲《普庵咒》,琴簫合奏,定必心神靜歛,情思滌蕩。

古琴是雅樂,傳統的琴音微細,最宜幽室獨彈,自得其樂;或則面對知己一二,共賞其趣,實在不宜在大庭廣眾公開演奏。惟世殊事異,琴弦亦由原初的絲製,改為內含鋼絲,音質亦倍加宏亮,故此,公開的演奏會亦因而增加。

仍記得在1989年初,琴家成公亮赴德國演出和講學;三月回程,途經香港,作了一場古琴獨奏會,還有講座。成先生的音樂婉轉細膩、感情深厚,一曲《廣陵散》,雄健瀟灑,聽得眾人暗暗稱絕。

最難得的是那場講座,他攜來兩張名琴,供聽眾觀賞,一是明琴「忘憂」,另一為唐琴「秋籟」。據成先生介紹,二琴各具特色,「忘憂」琴音宏大、清亮;「秋籟」則音色柔和,餘韻綿綿、不絕如縷……「忘憂」琴背有兩行字:「吳門張季修制,寰虛李道人藏」,原為王世襄先生收藏,成公亮得他割愛出讓,往往用這把琴彈奏《瀟湘水雲》《龍朔操》(《昭君怨》)等曲子。而「秋籟」乃其至愛,成於唐玄宗開元三年,至今已逾千年,可說是他生命的一部分。成先生於1985年,在濟南覓得此琴時,琴已殘破不堪,經他悉心修復,不能不說是個奇跡,只見琴體圓渾,漆色深褐,古雅異常。

一直以來,我多在家中靜心細聽琴曲,在外欣賞的古琴演奏會,實在屈指可數。記憶所及,2007年,曾在香港城市大學聽過「姚公白古琴獨奏音樂會」。其中聽得最多的,要數「德愔琴社」的音樂會,蔡德允老師的傳人,劉楚華、蘇思棣、謝俊仁等常在港公開演奏。

上世紀80年代中期,我曾萌生習琴之念,奈何當時於中學任教中文科,課擔相當沉重,只得將念頭擱下。1996年後,因轉職之故,工作更忙,偶爾想起蘇軾的《行香子》,此詞讀來輕巧,有一種透徹與灑脫,最愛「幾時歸去,作個閒人。對一張琴,一壺酒,一溪雲。」一句。驀然回首,半生營役,遂發願退休後學習古琴。然離職後,喜愛遊走四方,加上生性疏懶,至今素願未償,不無遺憾。

書憶故人

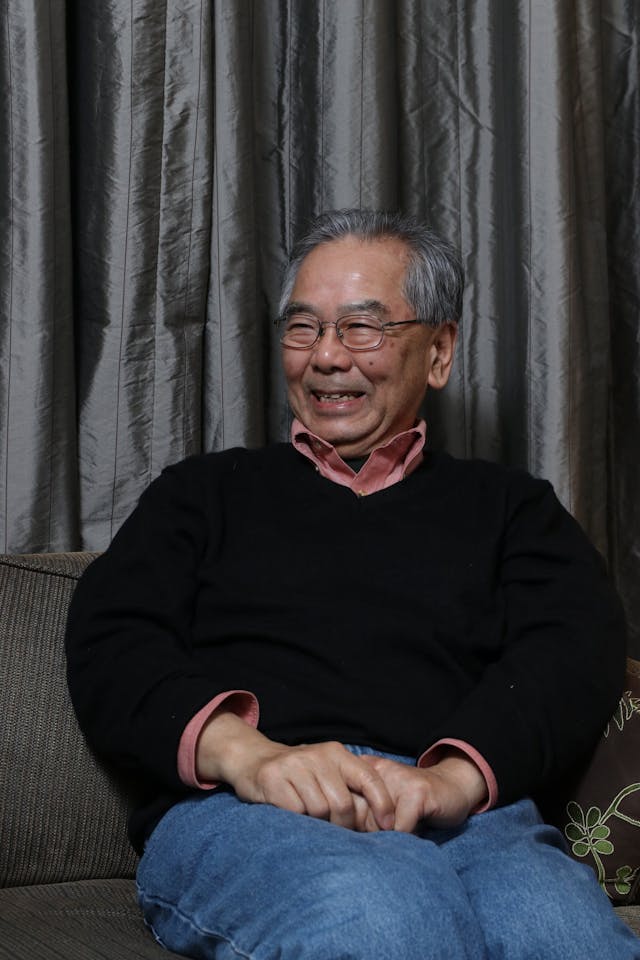

2019年,因緣際會,訪問了研究民族音樂的榮鴻曾教授(Bell Yung),跟他聊了幾個小時,除了南音,也談及古琴……榮教授游走於中西雅俗之間,對於古琴藝術,他評價甚高。早於1978年的秋天,任教於香港中文大學之時,他已開始追隨蔡德允老師學習古琴。

說起蔡老師,他娓娓道來:「她於1950年定居香港後,六十年代開始教授古琴,直到2007年辭世,近半世紀培養了幾代古琴學生。他們除了學好演奏技巧、風格、琴曲內涵外,也承受了蔡老師的文化修養和人生哲理。」

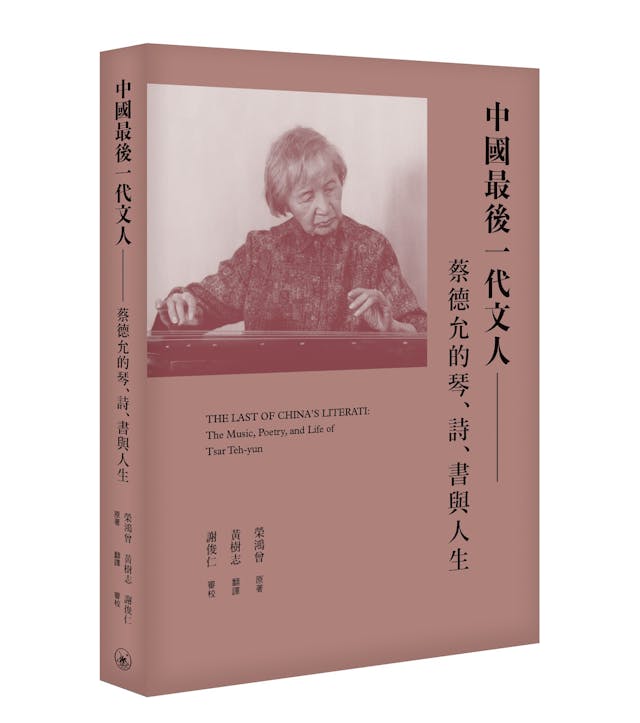

榮教授以英文寫成的《蔡德允傳》——The last of China’s Literati:The Music, Poetry and Life of Tsar Teh-yun(香港大學出版社,2008年),在書中形容她為「中國最後的文人」。「蔡老師堅守文人琴的原則,不追求名利自然不在話下,而且更盡量避免一切與名利有關的活動。學生雖未必能盡得真傳,但多少總受到影響。」

聞蔡老師之名久矣,高山仰止,我極為敬重這位琴家,本來打算往中大圖書館借閱此書,惟疫症持續肆虐,在變幻不安的環境,遂一再拖延。

跨進2022年,在一月中旬,得榮教授電郵,知此書中譯本《中國最後一代文人——蔡德允的琴、詩、書與人生》(香港三聯,2022年)已出版,喜出望外。就在農曆新年前,收到新書。

虎年伊始,閱讀的第一本書,就是這本人物傳記。我捧書細讀,手不釋卷,一口氣看到凌晨兩、三點……一段跨越超過百年人生的精彩故事,讀來興味盎然。

本書傳主蔡德允(1905-2007),生於浙江吳興(今湖州市),後遷居上海。她出身書香門第,在父母的培育下,自幼已接受傳統的文人教育,還得到叔舅和兄長的指點。二哥學貫中西,影響了她學習英語,在中學時已擔任主角,演出英語話劇,又自學鋼琴,達到相當的水平。

她熱愛古典文學,對音樂、詩詞和書法都有莫大的興趣,年輕時已才華畢露。後因局勢動盪,風雲驟變,她隨家人輾轉流徙,於1950年與丈夫、兒子定居香港。她年輕時曾教書,也做過文書工作,文筆流利、字體娟麗。昔日的女性,在社會上無權無位,她卻具備精緻文化的修養,擁有文人琴家的優秀傳統,一生不追求奢華的物質生活,只為自娛而沉淫遨遊於琴、詩、書和崑曲的天地中。

懷古幽蘭

這本人物傳記,記敘的正是中國最後一代文人,一位女性的故事。蔡德允的兒子是沈鑒治,在〈原著沈序〉中,他強調本書的標題很貼切,其母是「中國最後一代文人少數的倖存者」,並稱道此書不僅僅是一個人的傳記,「這是一部獨一無二的著作,充份體現了普遍的文人精神,尤其是他們努力地堅守和傳承其寶貴的價值觀。」(頁8)

書名副題為「蔡德允的琴、書、詩與人生」,內容亦就這四方面,逐項縷述,但綜觀全書,分為十三章,從「瀟湘水雲」到「二十一世紀的琴界與蔡德允」,其中大半篇幅皆扣緊古琴,另旁及其人其事,以至詩詞和書法。整部傳記,重心仍落在古琴和人生上,折射出百年中國的變遷。

榮鴻曾在原著序中,亦提及「本書是一部傳記和民族誌,在編織的過程中,往往涉及歷史、政治、社會和藝術等領域。」(頁11)蔡德允生於清末民初,經歷了辛亥革命、軍閥混戰、日軍侵華、國共內戰……在近代中國變遷的背景中,亦可窺見她不平凡的一生。

她出身於傳統的文人家庭,詩禮傳家,承受的是男尊女卑的守舊秩序,書中提及她要求改名的細節,從「允珠」到「允志」到「德允」,反映她早有自主意識,曾努力爭取新式教育,原可入讀金陵女子學院,卻遭父親大力反對而痛失良機,錯過了接受最好的高等教育之機會,讓她終其一生,亦耿耿於懷。

在其母栽培下,蔡德允雅好詩詞、書法,於《愔愔室詩詞文稿》序中,她寫道:「自幼年讀書即愛好詩詞歌賦,尤喜吟誦,惟未興學習之念。後偶讀《白香詞譜》,閱之趣味盎然。遂日夕鑽研,習之久矣。……因得以逐步自學,始試填詞。嘗以所做呈示慈親,頗得鼓勵,自此醉心寫作。」(頁75)

至於書法方面,她自承歷史上有幾位書法大家對她影響至大,如張猛龍碑、禮器碑、張遷碑,而行楷則以米芾為臨摹範本。在漫長的一生中,她揮毫不輟,其書法向來一紙難求。

婚後,她相夫教子,至36歲,始師從沈草農先生習琴。沈老師對她很好,除了將珍貴的「虎嘯」琴,留在她家裏供她練習,後來更遺言將琴相贈。書中道及,她曾於演奏後獲得一位琴家稱讚,但對方卻道,讚賞並非來自其琴藝,只因她是個女子。她卻不以為意,憑着堅定的意志,傾力以赴,終成一代大家。

書中第八章「琴詩書畫雅集」,詳述了五、六十年代香港,南來文人的藝文雅集的具體情況。參與者既有學者、作家、詩人、畫家、書法家,亦有琴家和崑曲唱家,包括徐文鏡、周士心、蕭立聲,還有姚克、王季遷、易君左、饒宗頤、張紉詩、呂振原等。鑽石山的志蓮淨院為雅集首選之地,另有屯門青山酒店,因遠離塵囂亦為聚會佳選,間亦有私人家中雅集。蔡德允活躍其中,亦如魚得水。

以詩書畫聞名的徐文鏡,也是印泥製作專家,其「紫泥山館」,位於九龍城內的「湫溢小巷」,50年代初,他已譽滿文藝界,卻安貧樂道,後因眼疾而視力衰退,出版詩集《西湖百憶》,附識云:「予以目眚不能自寫,因乞蔡德允女士書之,女士邃學善琴,書法娟美,直逼晉唐,詞追兩宋,而神韻尤超。」(頁140)可見她在詩詞、書法方面,盡顯清逸的風韻神采,在當時文人圈中備受讚賞。

正如不少南來文人,蔡德允一直懷念過去的美好歲月,視自己為遠離家鄉的寄客,將自己的琴齋命名為「愔愔室」,作銘自況:「恃此斗室,以容吾膝,以維吾心,以遣吾生,以寄吾情」(頁44),「愔愔琴德」出自嵇康《琴賦》,「愔愔」有靜寂、安適、和悅之意。她以「愔愔室」作為暫且棲身之所,並於琴曲、詩詞中寄寓思鄉之情。長年旅居香港後,她漸漸適應了此地的生活,當琴學衰微之際,將傳統的琴藝授與不止一代的年輕人,並啟發他們,在自我修養中追求更高的境界。

愔愔琴德

蔡德允於1964年,受聘為新亞書院「新亞國樂會」的正式導師,自此專注教授古琴,以琴譜和心手相傳的方式授徒,正式傳授的學生超過40人。在教學方面,她選擇學生甚為嚴謹,除容貌、外表、性格外,她認為正直的人格至為重要。她第一代的學生,大多為新亞的師生,如潘重規教授、唐君毅夫人謝方回女史、屈志仁教授等,她最疼愛的一位是張世彬先生,他1965年畢業於新亞書院,卻不幸於1978年離世,英年早逝,令她傷心欲絕,悲痛不已。

至七十年代,愈來愈多年輕人隨她學琴,至今仍繼續彈琴者,有劉楚華、葉明媚……。從七十年代末至九十年代初,幾位土生土長的香港學生成了她的關門弟子,包括蘇思棣、謝俊仁、沈順興等。1998年,為傳承及發揚蔡老師之琴藝與德學,其門人成立了「德愔琴社」,致力推廣古琴。

在本書第十章「教琴方法」中,作者對蔡老師的教學法,寫得非常詳細,她的教授以示範為主,並採用「對彈」的方式,培育學生的古琴修養。

由始至終,蔡德允不隨波逐流,堅持以絲弦彈奏琴曲,且清廉自守,不以彈琴博取名利,抗拒公開演奏、灌錄唱片。在逝世前的三、四十年,她已不公開演奏,連一般的雅集也不參加。

1966年,在美國學者萊維(John Levy)力邀之下,她曾錄了一首十三世紀的琴曲《瀟湘水雲》,此乃其心愛曲目,瀰漫着一種「流亡者的哀愁」。這首琴曲難度極高,在琴人中久負盛名,她只傳授入室弟子,作為琴課的最後一曲。

1983年,因盛情難卻,她為趙如蘭教授錄影,也是勉強為之。當年的學生希望能為她製作錄音帶,全給她拒絕,更遑論出版商業性質的錄音。2000年,她答允學生出版雙光碟《蔡德允古琴藝術》,「母帶」亦不是專業錄音,只是由學生多年來上課時隨地錄音收集而成。

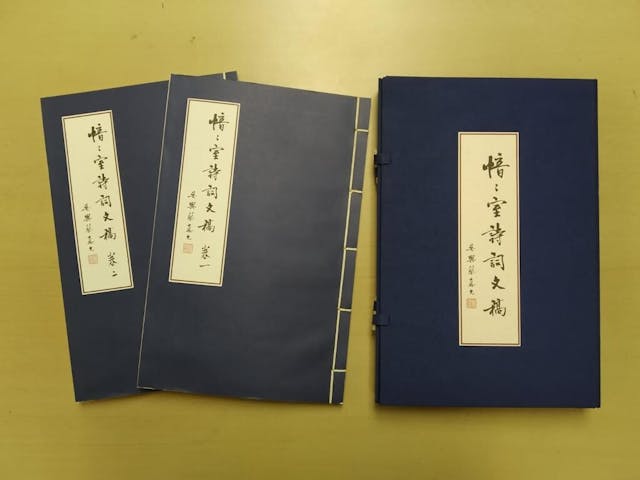

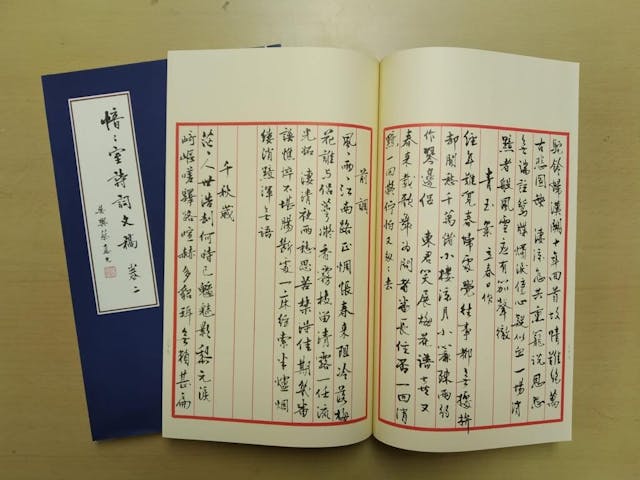

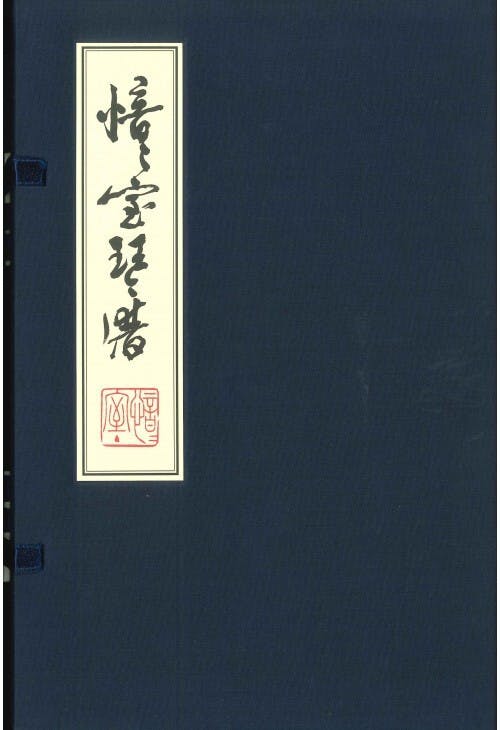

此外,於同年面世的《愔愔室琴譜:蔡德允手抄本》,內書六十年來的彈琴心得,也是經學生多番懇請,考慮到它對學生學習的重要性,她才首肯出版。而《愔愔室詩詞文稿》為寫於上海和香港的詩、詞、散文作品,她以毛筆繕抄,原是自遣之作,後經學生一再請求,她才同意於2003年由香港浸會大學中文系付梓。

桓譚《新論・琴道》曰:「八音廣播,琴德最優。」,琴德高尚,文人以琴比德,藉以抒懷詠志。蔡德允女史是德藝雙馨的琴家,儘管曾經生活困厄,卻無阻她熱愛文人藝術,堅持以德授琴,將琴藝授予年輕的一輩,培育新一代琴人。在香港琴界,絕大多數的香港琴人,若非其門生,也一定是她的再傳弟子。

本書原著作者為榮鴻曾,譯者黃樹志,現居於加拿大,積極研製「太古琴絃」,藉以推廣絲絃彈琴之傳統。他於2020年,在疫情肆虐下動念翻譯,復邀得致力於古琴創作、演奏和研究琴學的同門謝俊仁,為之審校。三人皆為蔡女史的門生,他們不單傳承了老師的琴藝,在文化修養方面,亦深受其影響。

也許,現代人已無法像蔡德允般置身於文學氣息濃厚的時代環境,然而,透過這本傳記,我們還是可以一窺「最後一代文人」的風骨氣度,了解其經歷,並體會其心境。