承接前文:〈王鼎鈞先生的心路歷程──對歷史的誠實和對上帝的坦誠〉

雷先生在巴黎的時候,時而帶遠道而來的好友去拉雪玆神父墳場(Cimetière du Père-Lachaise)逛逛,邊走邊談,共同感受歲月的滄桑。他是如此描寫這個有左派傾向的墳場:

「從入口走進墳場後……,走上一個小山崗,便在一條小路的旁邊找到蕭邦的墓。這位波蘭裔音樂家離鄉別井,最後長眠在巴黎的土地上。蕭邦的墓佔地很小,但卻非常別致,四周有矮鐵欄圍繞,修葺得很好,墓地上面是座石雕,前面有蕭邦的頭部浮雕,其上是個坐着的,面部表情靦腆的少女像。

我每次到蕭邦墓,總會碰上一大堆慕名而來的憑弔者,墓前堆放着束束鮮花。因此,每次也就不得不嘆謂:還是當藝術家好,既沒有政客身後免不了的爭論,也沒有學者難耐的寂寞,而是鮮花,溫情和人性中委婉的一面。」

是的,如果將爭議、鮮花和掌聲圍繞着學者,根據歷史記錄,如此能夠成功的學者似乎沒有幾個。忍得住寂寞,坐得住冷板凳,甚至享受孤獨,該是從事學術工作的基本前提。當然,這也是最難的前提。

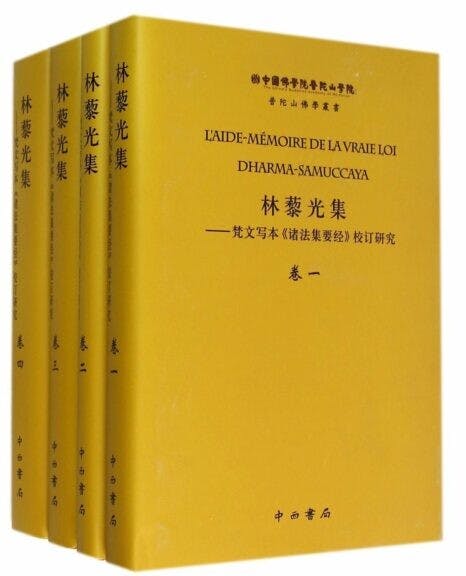

說到這裏,我想起了錢鍾書夫婦在巴黎時的好朋友林藜光先生。在《窮風流》一書中也簡短地提過他的名字,令我記住了這位治學極為嚴謹,不大為人所知,而且葬在拉雪玆神父墳場的早逝學者,十多年後查看他的資料,感覺更為豐富。

獻身佛學研究的林藜光先生

林藜光先生原來也是福建人,是我的老鄉。他出生於1902年,早年畢業於廈門大學哲學系,期間曾師從法國漢學家戴密微(Paul Damieville)。1929年,受俄國漢學家、印度學家鋼和泰(Alexander von Staël-Holstein)之邀前往哈佛燕京學社下屬的中印研究所擔任研究員,負責翻譯佛典。期間,他還曾擔任過語言學家羅常培《廈門音系》一書的發音人。

1933年,林藜光受戴密微教授之邀,赴法國國立東方語言學校任教。由於他精通英、法、德、日諸國文字,對梵文、巴利文、藏文亦有相當造詣,故此受梵文學家西爾萬·列維(Sylvain Lévi)所托,校訂梵文《諸法集要經》。

這項工作相當艱巨,林氏憑着無比耐心和頑強意志,以自擬聯語「磨硯曾聞金可縷,移山哪惜鬢成絲」的精神,進行比較考訂,逐句校正,且用梵、藏、漢、法4種文字並列頌辭,詳加注釋,耗費了極大心力。

1944年秋末冬初,林氏因辛勞過度,加上營養失調,臥病不起,不得不進入療養院療養,之後因舊疾加劇,於1945年4月29日逝世,得年僅44歲。次年,葬於拉雪茲神父公墓。

林藜光去世後,戴密微教授精心整理其遺着《諸法集要經研究》,皇皇巨著共4冊,由法國科學研究所及博物館出資印行,前後歷時20年。他在序中稱這個傑出弟子為「不剃聖僧」,謂林藜光的工作應與玄奘法師之譯事同垂不朽。作為與沙畹、儒蓮並列為「西方漢學三傑」的戴密微,如此重視林藜光的著作,反映出其學術研究之舉足輕重,也折射出師生之間深厚的情誼。

林藜光一生以復興佛學為己任,對梵文經典的研究孜孜不倦。他的遺孀在拉雪玆神父墳場為他立了一塊用法文刻寫的碑文,在他的名字下面只有一個字:”Orientaliste”(東方學家)。

早在1928年,戴密微致函鋼和泰,如此讚賞林藜光:「他是我在廈門時最優秀的學生之一,是我認識的最傑出的中國人之一,聰明而且刻苦,思維嚴謹而且成熟,毫無私心雜念,謙恭有加,精力完全而且只用在學習上。他的英文很好,古漢語很好,寫作也不錯。他已經決定,如果命運允許,他將獻身於佛教研究。」

知識的感召和神聖

1999年,華人科學家崔琦來到中文大學作訪問,學校安排了一個與學生們的茶聚。當時來的學生不多,約有30多位,多為内地生。聚會上有人問了個問題,大意是在學術的路途上,到底哪一樣東西吸引他進行如此漫長和艱辛的研究工作?

崔琦教授微笑指着玻璃窗外說,「你們看見對面的馬鞍山嗎?是不是很美?但是怎麼個美你可能並不清楚。但是只要你過去了,你就會至知道了。」(大意)。

那天的演講,我只記住了這句話。追求知識的歷程雖然艱辛,但只要到達了,就必有另一番風景,必有「山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村」,甚至是「欲窮千里目,更上一層樓」的全新體會。但在這「過去了」的歷程,肯定極不容易。能否達到彼岸,還要看我們能否一直對知識和真理抱着尊重的態度,以及濃厚的興趣和堅持,甚至相信這是畢生的朝聖之旅。

崔琦在其他訪問中,還有一番話,可以予以補充:

「做科學研究和做其他工作是差不多的,首先要對自己的工作或研究有興趣,要用自己的心力去做事情。我不知道別人怎麼看,我覺得永遠不厭倦自己的工作,把自己的工作當成一種興趣才是最重要的。對我個人來說,做研究就像是一種宗教上的「感召」(calling),覺得自己應該做點對社會、對人群有點貢獻的事情。」

崔琦教授的「感召」,以及林藜光的「獻身」,反映出學術工作本質上之神聖。能感受到,也能夠說出這番話的人,是幸福的。因為在知識和智慧面前,不要說無我,最起碼人的小我也會變得相對不重要。而人生之苦,根本上源於把「我」看得太過重要,這裏當然也包括了「我」。

如果這樣說過於抽象的話,朱光潛先生在《給青年的十二封信》的一番話,誠懇淺白,這句話我30多年前就看過了,銘記在心,但真的有所體會,還是這幾年的事情。

他是如此說的:「學問是精神的食糧,它使我們的精神生活更加豐富。肚皮裝得飽飽的,是一件樂事,心靈裝得飽飽的,是一件更大的樂事。一個人在學問上如果有濃厚的興趣,精深的造詣,他會發見萬事萬物各有一個妙理在內,他會發見自己的心涵蘊萬象,澄明通達,時時有寄託,時時在生展。」

人間和天堂

那天離開的時候,公園的出口處有一道綠色的小門,猶如人間和天堂的通道。我拿起相機,期望門外有一個騎着自行車的老人經過,那該是多好的畫面。這個畫面在十多秒後驟然出現,一位老人騎着自行車,飄然而過,我本能地舉起相機,拍下了一瞬而逝的畫面。

步出公墓,外面原來是一個小市集,人來人往,頗爲熱鬧,攤位上擺滿了鮮豔的水果和蔬菜,賞心悅目,在藍天白雲的襯托下,生機盎然。我拍照時一般都相當專注,頗耗體力,這一次的墓園體驗卻丁點不累,反而精神奕奕,有煥然一新的感覺,這可是前所未有的感受。

下次來到巴黎,不妨也去掃掃墓。

巴黎掃墓隨想 4-4