我以前寫過一篇文章:《中國人應該首先學好中文》。那是2008年,為了迎奧運,媒體大肆宣傳學外文。打開電視,在記者的誘導下,街頭各行各業的百姓似乎都在積極學外文,連在公園晨練的老大媽也說學了外文便於出國探親雲雲。與此同時,電視的字幕充滿錯別字,廣告亂改成語成風,所謂「歷史劇」中半通不通的對話,人物的稱謂混亂:稱對方父親為「家父」,自己的妹妹為「令妹」,把自己家叫做「府上」等等,不一而足,慘不忍睹。所以我有感而發寫了那篇文章。

現在似乎忽然走到另一個極端,強調學中文、弘揚傳統文化了,就要壓縮外文,在高考中降低外文的分量。似乎學中文和學外文互不相容。我必須首先聲明,我主張學好中文絕不是與外文相對立,也與現在以所謂「國學」抵制普世價值無關。更不贊成那種讓小孩子穿着古裝讀《弟子規》、《三字經》之類的做法。不過我的確堅持中國人首先要學好中文,是作為一種基本文化底蘊的養成。

中國人為什麼要學好中文?

我們每個人都是用母語思考的。一個人的文化底蘊和思想深度與他的母語的程度有很大關係。漢語自成體系,與其他語言都不相同。

一個歐洲知識分子往往精通幾國西方語言,都可以運用自如,可以有雙母語,甚至三種母語。但是不論中國人還是其他國家人,同時精通漢語與一門西方語言而都達到母語的程度的,是極少數。這是指真正的「精通」,運用自如,而不是一般的「流暢」。

近日許淵衝教授上電視朗讀,引起熱議。像許老那樣在中、英、法三種文字之間互譯,而且能譯詩,達到那樣出神入化的水平,着實令人欽佩,但這絕對是特例。本人大學專業是外國文學,至少十歲以前開始學英文,而且相當長一段時間的工作是做翻譯,但是自問外文的運用無論如何與中文不可相提並論,就翻譯而言,從外文譯中文尚可,而從中文譯外文,特別是文學作品,從來不敢自己定稿。

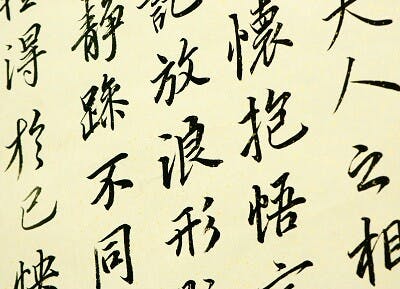

中文兩大特點

一是口語與書寫文字是兩套,這是漢語對用拼音文字的外國人說來最難學之處,等於要學兩遍。所以普及比較難。好處是雖然方言發音非常複雜,文字是統一的,就是現在一般認為是自秦朝開始的「書同文」。不像印度,由於每一個邦都有自己的文字,到現在還得用英語為官方語言。生為中國人,說話已經不成問題,「學文化」就是從識字開始。能正確地讀、寫、用多少字和詞就成為衡量基礎文化程度的重要標准。

二是成語、典故特別豐富,並已融入日常話語中,幾乎取之不盡,用之不竭。這正是漢文的魅力所在,也是幾千年文明的積澱。對成語、典故的運用也成為寫文章的一大藝術。當然不能要求人人都是文章高手,但是基礎的語文教育至少應該嚴格規範,應該有一定的要求。

依我設想,一位合格的小學畢業生,應該能寫通順的白話文而極少錯別字,初中畢業則應掌握常用的成語、典故而不出錯。能流暢地閱讀一般文學作品,有進一步提高的自學能力,這就算有了文化基礎,以後無論學什麼專業,包括外文,那是個人的選擇了。所以現在亂改成語是對中文極大的破壞。

比起上一代的人?我的老師、父母輩,我的舊學底子差多了。但是與下一代相比,又好像學得稍微多一些,就是我的同代人,情況也很不一樣。

舉一個例子,有一次一些人隨便聊天,有人說到了某些大人物的糗事,我脫口而出說真是「牆有茨」。一位專門研究古詩詞的大學教授非常驚訝,說你是學外文的人怎麼還知道「牆有茨」?(《詩經》:「牆有茨,不可掃也,中?之言,不可道也。所可道也,言之醜也。」以後「牆有茨」就隱喻宮庭中的穢聞)。

老一代的人說話不喜歡太露,一般愛用隱喻,這是很尋常的比喻,我少時就聽大人說過。而在那位比我年輕的教授看來,這種典故只有他那樣的古典文學專家才懂。說明我這代讀書人一般常用典故,到這一代人就成為專業知識。這還不是年齡的「代」,而是學校的教育和文化氛圍的變化。因為我在改革開放以後初訪美國,遇到台灣來的學理工的年輕人,談吐和脫口而出的成語,就與我們這代人沒有什麼差別,因為他們的中學國文課本與我原來學的差不多。

每個人本能地都用母語思考,所以對母語的修養越深,能調動的資源、語彙以及聯想就越豐富。當然語言也是有發展、變化的,時下的許多新的網絡語言,老一代的人就跟不上了。不過要成為漢語文化的一部分,還有待時間的淘洗。

個人學中文的經歷和體會

我的中文熏陶來自三個方面:家庭、學校和自己亂看書。我只是個案,有我們這一代人的普遍性,也有特殊性。

家庭

我最早知道的詩就是「春眠不覺曉」,那是我3歲的時候,早晨起來正好外頭下雨了,我母親一邊給我穿衣服,一邊吟這首詩,用她的方言湖州調吟。每一個地方的方言不一樣,吟的調子也不一樣。我母親是湖州人,所以她就是用湖州話吟。我到現在想起「春眠不覺曉」這首詩,自然心裏就出現湖州調。還有其他的,比如說《滕王閣序》後頭的兩首七絕,在我印像中也是湖州調,像唱歌一樣,現在還會唱。

我中學有一位國文老師是河北人,他在課堂上教那個古詩十九首「行行重行行 與君生別離」,就是用河北調來吟的。所以我現在想起這個詩的時候,就出現那個調,與湖州調完全不同。吟詩有一個很大的好處就是記得住,跟唱歌一樣,而且對音韻、平仄自然而然就熏出來了。但是用普通話是很難吟的,連有的韻腳都不對。聽說中文吟詩已經申請聯合國非物質遺產,不知確否。

我大約五歲上一年級的時候,我母親就教我念《論語》,只是挑一點,不是念很多,也不逼我背,就讓我知道一點。

有一段經歷雖然比較短,對我影響卻很大。在我初中的國文課本中有一篇文章是「郭子儀單騎退回紇」,選自《資治通鑒》。老師講得特別生動,使我對郭子儀這個人發生很大的興趣,於是對《資治通鑒》也產生了很大的興趣,很想知道《資治通鑒》是怎麼樣的一套書。

特別是小學課本就有「司馬光打破缸」的故事。原來作者就是這個司馬光!更加好奇想看這書了。碰巧,我父親有一位朋友家裏藏了很多線裝書,我現在已經忘記具他怎麼知道我想讀《資治通鑒》,對我非常嘉許,居然就送了我一套《資治通鑒》(可能他正好要搬家,處理書籍),我還記得是好幾排木匣子摞起來,大概是很好的版本,當然現在早已不知去向。

我那年暑假(大概是初中三)沒事,就開始出於好奇,從頭一本一本地看《資治通鑒》。其實也不見得都懂,挑着看。書裏每隔幾段,就有「臣光曰」,就是司馬光的評語,表達他對這段歷史的看法。因為是寫給皇帝看的,所以稱「臣」,這可能也是古史的一個傳統。《史記》裏頭不是也常有「太史公曰」嗎?我忽然興起,一段一段把那個「臣光曰」抄在一個本子上,同時也作為練毛筆字。但是為了要說明他這一段評語說的是什麼事,我就得把前頭的那段歷史事實用自己的話做一個簡要說明。

這樣抄了一段時間以後,被我們家的一位常客發現了。他姓郝,是我舅舅的同學,我母親對他非常尊重,稱他為「郝大哥」。讓我叫他「郝寄爺」,是乾爹的意思。那個時候在我心目中他是老頭兒,但他事實上大概不到50歲。他學問很大,什麼都會,從前有一種全科的中學教員,從數理化到國文英文都會教,缺什麼老師他都能補上去。當然最重要的是國文,他的舊學底子非常厚。

我最愛聽他講話,有一肚子掌故,外帶發牢騷、罵一切看不慣的人和事。他看到了我抄「臣光曰」的筆記本,突然對我寫的史實概要很欣賞,認為概括能力很強,覺得孺子可教,說了一句「可以與言《左傳》矣」。於是乎他就開始主動教我《左傳》,講得特別生動,使我對《左傳》產生很大興趣。因為《左傳》從文字來講,跟《資治通鑒》很不一樣,它太簡練、古奧,以我當時的程度要是沒人講解,是很難靠自學讀下去的。他給我講也是選讀,加上他自己的見解,像講故事一樣,特別生動,而且常使我有豁然開朗的感覺。而且發現日常用的許多成語原來就典出《左傳》。例如「疲於奔命」這個詞原來與一個叫公申巫臣的故事有關係,等等。這樣,我對《左傳》越來越感興趣。

郝寄爺其實教我的時間並不長,但是他的啟蒙好像為我打開了一扇門,不僅是對《左傳》的興趣,而是整個春秋戰國時期的人物和故事在我心目中活起來了。

至於下決心通讀《左傳》,那是很後來的事了。實際上,我至今也並不是所有文字都通了,很多地方我還得看注解。但是不管怎麼樣,這是我最早,以這種方式接觸到的古典的東西,而且是當時那樣年齡的孩子一般比較少接觸到的。我舉這段經歷是要說明一種自然的熏陶,沒有人逼我,那位郝寄爺也不是母親請的家教,專門教我念《左傳》的,並沒有這樣的意思。碰巧遇上了,也算是我的幸運。這也形成我一種學習的模式,後來學外國文學也是一樣,常常是由於一個篇章,一個人物,引起我查找原出處以了解某部著作全貌的興趣,然後再四處開花,延伸開去。

那時候天津也有外國學校,類似現在的國際學校,所有一切課程除了中文都用英文教學。太平洋戰爭之後,學校裏英文讓位於日文,英文程度下降。我父親有些我們看來比較「洋派」的朋友就把孩子送到國際學校,主要為了學好外文。父親對此略有動心,可是我母親堅決反對,她認為假如中文底子不打好的話,這個人的思想不會深刻,洋文再流利,畢竟還是中國人。外文以後可以補,中文錯過了就補不回來了。所以我繼續留在原來的學校。我很感謝她這個決定,也認同她的看法。

學校

我在天津上的耀華學校是從小學一年級一直到高中三年級,12年完整的學校。那是一所很好的學校,其他方面不講,這裏只講中文教學。中文和數學是最主要的主課,一星期至少五堂。

小學課本是國民政府教育部審定的,第一課就是「大狗叫,小貓跳,小弟弟哈哈笑」,完全是白話。但是從小學三年級起,就另外加一點文言文選讀。我最初讀的是李白「春夜宴桃李園序」,琅琅上口,很快就會背。中學六年的課本大約文言白話各半,文言的課文好像是基本按年代排,例如初中一主要是先秦文章,初二秦漢文……

高三是晚明和清朝的文章。但也許不完全按朝代排序,還有按難易排序。老師在課堂上重點講的都是文言文,他覺得白話文用不着教,挑幾篇做一點提醒,自學就行。所以我印像深的都是古文。我們那個學校很特別,中學六年基本上作文都做文言文,國文老師的理論是,文言文做好了,不怕白話文做不好,以後有的是機會寫白話文。這也許有一定的道理,我後來當然主要都是寫大白話,完全沒有困難,但是文言文的底子無形中對文風通順、簡練,和遣詞造句的推敲是有幫助的。

除了國文課之外,另外還加了「經訓」,這好像也是我們學校特有的。每星期一堂,從小學六年級開始《論語》,初中一是《孟子》,初二是《大學》和《禮記》,初三是《詩經》,高一是《左傳》然後到高二改成「中國文學史」,這是國文課以外的。到高三的時候我們有一位老師是個看起來很冬烘的老頭兒,據說是前清的秀才,他教我們《小學》《爾雅》《說文解字》。可是那個時候我們大家都准備考大學了,對那些東西不感興趣,根本就聽不進,他在黑板上寫,我們在底下偷偷幹別的,或者做數字習題或者做英文練習。所以我對於說文解字一點沒學進去,但是高二的中國文學史那個老師講得非常好,非常生動,每個朝代都挑一點東西講,而且講很多野史裏頭的東西,我們都聽得興趣盎然。

這樣說起來洋洋大觀,好像讀了一大堆古文,四書五經,其實我們只讀了三書二經,還只是少量選讀,不可能像前人那樣從頭到尾每一本都讀。但是這樣淺嘗輒止跟沒有接觸過是非常不一樣的,選讀的多是比較精彩、有用的,我們對成語、典故的出處了解許多,而且對於漢文的美有了鑒賞力,對於過去的那些人和事覺得特別好玩,古代士人的境界、他們的幽默感、他們的表達方式,都使我對我們中國的文化和歷史產生了非常深的感情。是很有趣、很美麗的,這麼一種感覺,而不是非常苦的、非常枯燥的感覺。

我覺得這個感覺應該歸功於老師,不管在家裏還是在學校碰到的,那些老師每一個都可以成為模範教師,他們都是全心全意的,對教的內容自己非常投入,特別欣賞。他(或她)給講一首詩的時候,自己就先搖頭擺尾擊節贊賞,甚至自己感動得都要落淚的地步,你就跟着她一塊欣賞,一塊兒感動。而不是為了將來要准備考試而使勁記。所以有人說「五四」以後中國文化斷裂,至少在我身上我自己感覺是沒有斷裂的。

課外亂看書

我學生時代自己讀的雜七雜八的東西遠遠超過課堂教的。商務印書館出的幼兒文庫、少兒文庫、中學生文庫,是我最早的課外讀物,內容豐富,圖文並茂。特別是其中有講成語、諺語故事的,非常有趣而且有用。不知道現在還有沒有這樣的讀物。

我家其實藏書不多。一般人以為我算出身「書香門第」,一定家藏萬卷書,因此有廣泛閱讀的條件。其實不然。由於住房一直不寬敞,我父親沒有自己的書房,家中幾乎沒有什麼藏書。我父親陸續買了不少書都放在辦公室,說以後給我。但是他1952年他調北京工作時全部捐給了天津圖書館,我根本沒有見到。

我較早的亂翻書是小學五、六年級,那兩年因躲天津水災,住在上海舅舅家,他家有一個壁櫥,堆滿了各種新老書籍,沒有整理。我沒事就鑽進去弄得灰頭土臉,着實狼吞虎咽看了不少書。從武俠、神怪到紅樓夢、巴金的《家》、《春》、《秋》,冰心的《寄小讀者》,還有翻譯小說:福爾摩斯、大仲馬、莫泊桑,等等,真正的「亂」翻書,完全自由放任,生吞活剝,沒人管,也沒人指導。不過每遇有趣的東西、或有心得,就與年齡相仿的表姐們交流、傳閱,樂趣盎然。那個時候還接觸到一些新文學,有些雜志裏的作品,我感到很新穎,後來才知道那就是三十年代的左翼文學。

到高中的時候還有很多書是同學中互相傳的。例如有些筆記、小品,就是有一個同學家裏的藏書,像紀曉嵐的《閱微草堂筆記》、《子不語》等在當時就有點屬於「少年不宜」了。

我們那時學習比較寬松,放學後家庭作業比較少,所以有許多閒暇看閑書。母親雖然對我管教比較嚴,但只要成績單使她滿意,對我看書從不加干涉。我主要是養成了「讀字」的興趣,不一定是看書,逮着什麼看什麼,對一切有字的東西都好奇,包括買東西包的報紙,都要看一看。有時竟然也會有意外的發現。

所有這一切對我主要是起文化熏陶的作用,形成一種審美趣味,後來不論怎樣從事「西學」,周游列國,或是強制」思想改造」,這種熏陶形成的底色是很難改變的。過去是不自覺的。到了晚年日益精神「返祖」,才意識到什麼叫「文化底蘊」。

原刊於中國教育三十人論壇,本社獲授權轉載。