在以往的「教評心事」曾向讀者介紹知識管理及知識共享(Knowledge sharing, KS)等概念。根據《亞洲周刊》總編輯邱立本先生的看法,現今世界已經進入「知識焦慮的時代」。人們對欠缺知識的感覺較以往強烈,甚至感到焦慮,導致人們廣泛從各式各樣的途徑獲取所需要的知識。

過去很多人認為大學畢業了,就不用再看書,有些大學畢業生,甚至在期末考結束那天,就把所有書「處理」掉,覺得以後可以「無書一身輕」。但由於知識爆炸、一切都日新月異,只有堅持終身學習,才可以在這個世界「倖存」。這成為社會上一股新的焦慮感。他們都希望找到一個新的平台,不斷「武裝」自己,提升自己的個人競爭力,在職場中脫穎而出,找到生命的最新意義。──《亞洲周刊》2017年12月17日(第四頁)

該期(2017年12月17日)的《亞洲周刊》介紹內地幾名「知識網紅」,所謂「知識網紅」就是「在網絡上介紹知識的受歡迎人物(紅人)」其中最突出的一位就是綽號「羅胖」的羅振宇,也是付費知識型視頻節目《羅輯思維》及「得到」APP創辦人。他已經連續第三年舉行跨年演講,2017年12月31日晚上,上海浦東新區的梅賽德斯奔馳文化中心的主場館,18,000個座位座無虛席,觀眾前來欣賞羅振宇的跨年演講,前兩年分別在北京水立方及深圳春蠶體育館,去年在網上有2,200萬人同時觀看,收入據估算已接近1,500萬。羅振宇的「粉絲」對羅振宇所分享知識的渴求,可說是已達到瘋狂的程度。這是因為中國內地愈來愈多人渴望得到更多的知識,羅振宇透過知識型視頻節目《羅輯思維》及「得到」APP所分享的知識正合內地不少人的胃口,願意付費獲取這些知識。這股「知識付費」的熱潮已令到其他「知識網紅」陸續面世,例如北京大學國家發展研究院教授薛兆豐的經濟學專欄《薛兆豐的北大經濟學課》的訂閱用戶人數已超過20萬人! 另一名「知識網紅」代表人物就是原名馬凌的咪蒙,她以微信公眾號開始以兩性關係及婚姻生活為主題寫作,於2016年網上走紅,獲超過千萬名粉絲追捧。

《亞洲周刊》評論說:「有更多的人願意為優質的內容付費,更重要的是,隨着數字經濟的發展和消費升級的驅動,整個社會正在形成全新的學習模式,將會對中國內地未來產生更為重大而深遠的影響。」《亞洲周刊》2017年12月17日(第23頁)

「知識網紅」打破知識壟斷

《亞洲周刊》總編輯邱先生認為「知識網紅」的出現,讓社會上不同階層的人士可以「接觸一些自己從來不可能接觸到的知識,體會過去所不可能有的洞見,感受那些在全球文化前沿的科技創新的能量。這也打破了知識的壟斷,不再被名牌大學的光環迷惑,不再被大學的窄門所阻擋。只要你有實力,只要你可以終身學習,就可以不斷提升個人競爭力,最後才可以出類拔萃。」

邱先生進一步解釋「知識網紅」的作用:

「知識網紅」成為「知識的搬運工」,將碎片化的知識,像一塊又一塊的磚頭,搬運到每一個人的面前,讓每一個人都可以在碎片化的時間內, 掌握一些他們以前不太可能接觸到的知識,煥發對未來無窮的希望。這也是中國的希望。

不過,網絡上的評論則不認同邱先生的看法。有人認為這些「知識網紅」只可理解成「讀書代理」,他們幫一些人讀書,不是讀一本,而是讀一大批同類的書,再將每本書中的精粹提煉出來,用自己的語言和文字,撮要成很短的文字,就讓那些需要某類知識的人不用讀很多書,就能掌握那些書裏的精華。這是現今世代即食文化的體現。現代人生活忙碌、節奏緊張,他們需要了解某些意念,就找「知識網紅」這類平台。因為「知識網紅」都幫那些大忙人把書讀了,並從不同的書中歸納出一些有關知識。那些有需要有關知識的人,只是直接令一點相宜的費用就可取用。可是,網絡評論認為那些取得有關知識人,只是取得到一個梗概,而只是知其然而未必知其所以然。所以,如此得來的知識只是一些知識的碎片,無法形成融會貫通的基礎,因為只知其然,不知其所以然。

理解「知識網紅」的現象

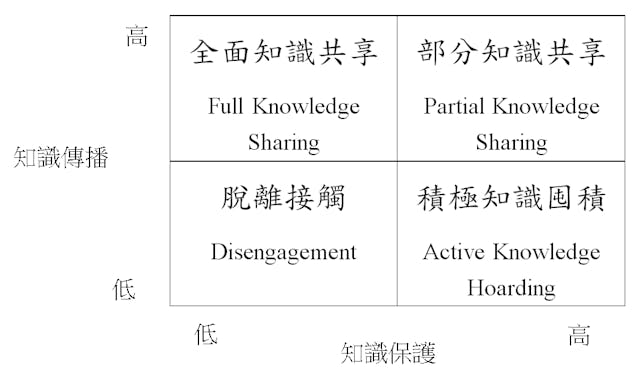

筆者個人認為知識應是免費的。知識是人類千萬年以來的智慧積存、分享及交流,並經過不同的方式再將知識組合、分拆及再組合而形成今日各式各樣的知識。所以,筆者認為知識是全人類的,知識不應以金錢作交易,知識應是共享,知識不應以買賣方式作交易,知識應是人與人之間共享。「知識共享」是指一個個體將自己的知識(例如專業知識、洞察力或以隱性或顯性知識)傳遞給接受者的過程(Grant, 1996)。「知識共享」的相反就是「知識囤積」(Knowledge Hoarding) ,「知識囤積」的特點是沒有「知識共享」(例如Garfield, 2006)。筆者曾經介紹Ford & Staples(2008)提出一個框架,以兩個維度(知識傳播對知識保護)建構一個二維空間框架以包含四種類型的「知識共享」或「知識囤積」行為。

這四種行為類型包括:「全面知識共享 Full KS」(高通/低保),「部分知識共享Partial KS」(兩者都高),「積極知識囤積Knowledge Hoarding」(低通/高保護)和「脫離Disengagement」(兩者都低)。

如何以「知識共享」及「知識囤積」的角度來理解「知識網紅」的現象?筆者認為「知識網紅」的出現就是他們積極提供知識,成為積極的知識提供者,將知識提供他人,但是知識提供者是否將所有知識提供給他人,筆者認為「知識網紅」不會是全面知識提供者,因為「知識網紅」的出現掀起這股「知識付費」的熱潮,「知識付費」就帶來「知識有價」。這些「知識網紅」會因為「知識有價」而保留某些知識,不分享相關的所有知識。這些「知識網紅」願意分享知識的原因是期望可以從接受者那裏獲益(例如Chen and Choi, 2005; McLure Wasko and Faraj, 2000)。然而,當「全面知識共享」進行時,知識的交換可能是不公平的,這些「知識網紅」作為知識提供者,獲得回報給「知識網紅」的利益,與「知識網紅」所提供知識的成本(例如時間,努力和專長的支出)是不對等的。「知識網紅」需要付出大量的時間和能量投入(例如,Kelloway和Barling, 2000),所以他們選擇以「知識付費」方式,作為成本的回報。所以,筆者認為這些「知識網紅」不會是全面知識提供者,而是部分知識提供者。

「知識網紅」好處多

其實,這些「知識網紅」作為部分知識提供者及接收者都有好處,一方面可保留有價值的知識,知識接收者有需要時才付費獲取知識,避免浪費知識提供者的時間,又可避免浪費或濫用知識。另一方面,因為接收者可能會遇到「知識超載」,當這些知識接收者對某些主題知識不足時,知識接收者對接收某些知識超越其認知的能力上限,減少接收某些知識可減低接收者的混亂,只接收某些需要足夠的知識以便執行自己的工作。因此確保有最合適的知識被分享,以及知識提供者覺得最需要分享的知識。這些「知識網紅」通過保留某些機密或敏感的知識,以保護自己及知識產權(Intellectual Property, IP)。

雖然筆者認為知識應是免費的,筆者個人十分倡導「知識共享」的理念,但筆者對「知識網紅」的現象並不反對。筆者還認為「知識網紅」的現象在內地社會將可以促進知識共享,令內地競爭激烈的社會更重視知識。筆者期望內地社會不僅重視知識,也同樣重視知識管理。知識管理是一項對經濟型社會重要發展策略,重視知識的獲取、分享、轉移、儲存、提取及再創造知識,並整合知識,以幫助整體社會減低危機出現的風險,並持續改進整體社會為目標。筆者期望內地社會有更多有識之士看通知識管理,可以作為未來國家戰略資源的管理,鼓勵分享知識,筆者相信國家發展可以更進一步,向富強的中國夢的道路邁進。

參考文獻:

Chen, S., Choi, C.J. (2005), A social exchange perspective on business ethics: an application of knowledge exchange”, Journal of Business Ethics, Vol. 62 pp.1-11.

Ford, D.P., Staples, D.S. (2006), “Perceived value of knowledge: the potential informer’s perception”, Knowledge Management Research and Practice, Vol. 4 pp.3-16.

Ford, D.P., Staples, D.S. (2008), “What is knowledge sharing from the informer’s perspective?”, International Journal of Knowledge Management, Vol. 4 pp.1-20.

Garfield, S. (2006), “10 reasons why people don’t share their knowledge”, KM Review, Vol. 9 pp.10-11.

Grant, R.M. (1996), “Toward a knowledge-based theory of the firm”, Strategic Management Journal, Vol. 17 pp.109-22.

Kelloway, K., Barling, J. (2000), “Knowledge work as organizational behaviour”, International Journal of Management Reviews, Vol. 2 pp.287-304.

McLure Wasko, M., Faraj, S. (2000), “‘It is what one does’: why people participate and help others in electronic communities of practice”, Journal of Strategic Information Systems, Vol. 9 pp.155-73.