在美國,好大學的定義是什麼?

世界上很少有一所大學像芝大那樣在各個學科領域均創立了赫赫有名的「芝加哥學派」。與哈佛、耶魯相比,芝大只能算作一所年輕的大學,卻在較短的時間內,對世界學術界作出了卓越的貢獻,成為舉世公認的世界一流大學。

從芝大身上,我們可以窺見好大學的一絲真諦──自由、寬容、民主、平等,做到這些也就成為了真正意義上的好大學。在建設「雙一流」(世界一流大學和一流學科)大學的熱潮下,也許這才是中國大學更應該思考和努力的方向。

世界上有許多大學,但真正能夠稱得上是好大學的並不多。在美國,對一所大學的最高評價,是說它是一所好大學。好在哪裏呢?

首先,學生願意去。

一所學校申請的學生愈多,說明它在家長和學生心目中的地位愈高。因此,許多大學把錄取率(被錄取學生佔申請學生的比例)視為學校聲譽的重要標準。

其次,教授喜歡去。

世界上的頂尖高手就那麼多人,他們到了哪所大學,就說明哪所大學的水平高。因此,每一所大學都使出渾身解數,千方百計吸引最優秀的教授加盟,同時,還要千方百計使自己的好教授不要被別人挖走。

前一點還相對容易些,要做到後一點真的很難。不需要任何機構的評估和排名,這兩條標準都在人們的心裏。人們用腳投票,選擇他們喜歡的好大學。

芝加哥大學,一所有趣到近乎古怪的大學

在芝加哥大學的時候,我見到了一位去年剛剛入學的小朋友邁克。我問他為什麼要選擇芝加哥大學,因為他也同時拿到了哈佛等其他頂尖大學的入學通知書。

他看了我一眼,似乎覺得我這個問題提得很奇怪。想了想之後說,因為芝大是好學校啊!這個答案顯然不能令我滿意──好學校多了去了,哈佛、史丹福不也都是好學校嗎?

於是我接着追問:你說芝大好在哪裏?邁克說:

這裏的人都很有趣。不像有些學校的學生,看上去就像家具──表面上挺好看,但都是一個模子裏刻出來的。我有一位去了史丹福大學的同學,就是這樣很無趣的「家具」。

我又問他,你也拿到了哈佛大學的入學通知書,為什麼最後沒有選擇哈佛?邁克說:「哈佛課程的難度和挑戰性,沒有芝大的強。」

這是一個典型的美國學生的選擇。和中國學生不同,他沒有根據名氣去選擇大學──在許多大學排行榜中,哈佛大學和史丹福大學的排名都要比芝加哥大學高。他也沒有根據城市去進行選擇──波士頓和舊金山位於東西海岸,地理位置要比中部的芝加哥好得多。他甚至沒有根據專業排名去選擇。

實際上,中國學生選擇大學時主要考慮的就是學校的名氣、所在的城市和專業,目的是為了將來的就業。但邁克選擇學校的原因是有趣。

這的確是芝大的特點。這所大學的有趣甚至達到了古怪的程度:它的入學申請要求就是無數怪誕不經的作文。從這個意義上說,邁克和芝大都選對了對方。

邁克的答案出乎我的意料。在我和大多數中國人的心目中,哈佛就是一所聖殿,只有它拒絕別人的份兒,怎麼會有學生「傻」到不選擇它?但在美國,學生並沒有非哈佛不上的情結──許多人甚至不喜歡哈佛──這樣的「傻」學生還真不少。

一所好大學,一定是有靈魂的

一位住在波士頓的朋友的孩子,今年獲得了耶魯大學的優先錄取通知書,最後很不情願地在媽媽的逼迫下,在報名截止的那一天申請了哈佛,並被錄取。他媽媽這樣做的原因,也不是因為和耶魯相比哈佛更好或更有名氣,只不過是因為哈佛離家近而已。

史丹福大學同樣是很多中國學生的夢想。這樣一所位於加州的大學,氣候條件這樣舒適,辦學經費如此雄厚,理應成為最頂尖的大學才是。但在很多美國教授看來,史丹福大學似乎還沒有達到這一目標。因為他們認為:

「史丹福的工科色彩過於濃厚,與工商業和大公司的距離太近,雖然培養出了數量眾多的億萬富翁,但卻因為急功近利而變成了一所『失去靈魂的大學』。」

在美國高等教育界,人們往往把MIT比作貓,而把史丹福比作老虎──貓曾經是老虎的師傅,史丹福本身就是按照MIT模式創辦的。

今天,MIT的教師數量大約只有史丹福的一半,辦學基金只有史丹福的三分之一,而且兩校的專業高度重合,波士頓的夏天很熱,冬天還有暴風雪,按理說,MIT的頂尖教授還不被史丹福用重金和加州的陽光吸引過去?但事實上並沒有,個中原因令人玩味。

在美國,芝加哥大學是一所很特別的大學。它所在的城市芝加哥,治安狀況是出了名的差。在一些街區,人們大白天出門時身上至少也要帶上20美元,用來應付搶劫,而且還不能只放在一個兜裏──20美元是購買毒品的最低金額,多放幾個兜是為了防止二次被搶……

當然,由於學校投入了巨大力量加強安保,芝大校園內還是很安全的。近年來,美國資源大量地集中在東西兩個海岸,再加上傳統製造業的衰落,地處美國中部的芝加哥在經濟上的活力和競爭力日漸消退,也由此產生了大量的社會問題。但即便如此,芝加哥大學仍然被認為是美國最好的大學之一。2013年,申請它的學生數量是30,369人,錄取率為8.81%。

一所好的大學,一定是一所有靈魂的大學。有時候,卓越和有靈魂不一定是一回事。一所卓越的大學並不一定意味着它就是有靈魂的大學──在市場經濟的驅動下,結論很可能恰好相反。

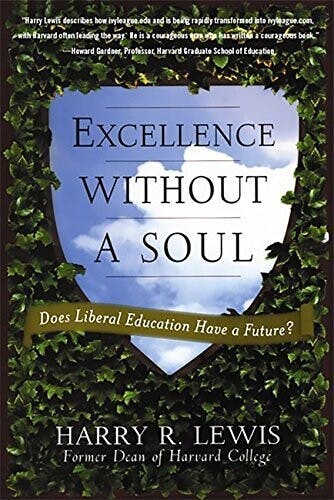

曾在哈佛大學任教長達30多年的哈佛學院院長哈利·路易士(Harry R. Lewis)寫過一本發人深省的著作──《失去靈魂的卓越》,深刻分析了哈佛大學是如何在從一個教育機構蛻變成一個商業機構的過程中逐漸忘記了自己的教育宗旨的。在我看來,路易士所談的「靈魂」,其實指的就是大學引領社會的思想。

今天,當中國的大學愈來愈醉心於發表了多少篇SCI論文,獲得了多少個獎項,引進了多少各種各樣的計劃中的人才時,卻常常忘記了:

- 大學為人類社會,特別是為這個國家和民族貢獻了多少有價值的思想?

- 大學是否通過教師的教學活動,改善和提高了學生的思想境界和價值觀,並進而通過教師和學生的活動和言論,引導和影響了社會的價值觀?

- 大學是否依然履行了作為大學之所以存在的教育責任?

大學之所以為大學而非技能培訓班,最根本的區別在於大學生產思想和有思想的人,這意味着大學必須要和社會保持一定的警惕性距離,必須要引領社會而不是被社會牽着鼻子走,更不應當盲目地迎合當下社會某些明顯不理性的需求。

當社會熱的時候,大學反而應該冷一冷,甚至故意去澆兩瓢涼水,哪怕會因為暫時的冷而喪失了某些所謂的時機。對於以百年計齡的大學來說,時機永遠都是存在的,區別只在於當它來臨的時候,大學是否已經做好了充足的準備。

事實上,除了大學之外,沒有任何機構能夠承擔起這樣冷眼旁觀的任務。因此,如果大學或主動或被動地放棄了自己的這一責任,社會就會因為失去思想上的源泉和動力而可能陷入停滯。

反之,一所有靈魂的大學一定是一所卓越的大學。芝加哥大學之所以被認為是好大學,是因為它生產思想,也生產有思想的人,是美國最重要的思想家的匯集地,擁有80多位諾貝爾獎得主,在它最輝煌的時代,堪稱群星璀璨,形成了在各個學科中著名的「芝加哥學派」。

平等民主的大學,是孵化大師的沃土

近年來,由於年事已高,眾多大師一個個離世──去年是朗奴·高斯(Ronald Harry Coase),今年是蓋瑞·貝克(Gary Stanley Becker)──這是芝加哥大學最慘痛的損失。但這些大師畢其一生所營建出來的精神傳統,卻像芝大圖書館門前的雕塑一般歷久而彌新。

這是一所自由寬鬆的大學。在芝大,沒有人要求教授一定要做出什麼科研成果,但一定要上課。因此,系裏某個教授半年見不着一面,沒有人覺得奇怪。有的教授五六年不發表一篇文章,也很正常,沒有人會去督促檢查。

每個人都很從容,很有耐心,彼此之間充滿信心和信任。尤其是人文社會科學的教授,主要精力都用在了教書和寫傳世之作上,很少去花時間寫一般意義上的學術論文,學校對此也無要求。

高斯從1964年起任芝加哥大學教授,直至逝世。在他漫長的一生中,只寫了為數不多的幾篇文章,而且有些幾乎不能被稱作嚴格意義上的學術論文──至少形式上不規範──充其量只能算是學術隨筆。

然而,就憑這一兩篇文章,高斯就建立了一個學科,開創了一個學派,並獲得了諾貝爾經濟學獎。今天,全世界的經濟學家都在研究、討論、引用他的交易費用概念,雖然絕大多數人都不明白這個概念到底指的是什麼。

奧巴馬在芝大法學院任教的12年裏,也沒有發表任何學術成果。然而,正是在這樣一所對教授幾乎沒有要求的大學,卻產生了費米、森穆遜、佛利民、海耶克、杜威、亨廷頓、波斯納,以及周培源、吳階平、葉企孫等數也數不清的思想家和人類文明史上的大師。

據說,在芝大經濟系流傳着一個笑話:如果允許芝加哥大學獨立建國的話,那麼該國將成為僅次於美國的諾貝爾經濟學獎得主第二大國。

這是一所民主平等的大學,實現了真正的「教授治校」。在芝大,一個教授的影響力有時候要比校長大得多。校長決心要幹的事情,如果教授堅決反對的話,一定做不成;反過來,教授支持的事情,校長即使持反對意見,多數情況下卻能做得成。

我曾問過芝大的一位教授,為什麼他喜歡這裏而不去別的大學,即使別的大學所提供的條件要優厚得多。他告訴我:

「在芝大,是多數人統治少數人,但在很多大學──包括那些被認為是最頂尖的大學裏,則是少數人統治多數人。這是芝大有別於其他大學的最關鍵的地方,也是它無可替代的魅力所在。」

也許從芝加哥大學的辦學風格中,我們可以窺見到好大學的一絲真諦。做到了這些也就成為了真正意義上的好大學。這也許正是中國大學應當為之努力的方向。

原載中國教育三十人論壇,本社獲授權刊登。