中國內地不少電影都改編自小說,例如巴金的中篇小說《團圓》先後在1964年和2016年分別改編成電影《英雄兒女》和《我的戰爭》,當然,電影情節不會跟小說一模一樣,但作家與影視作品結緣,也成了內地文藝界一種突出的現象。

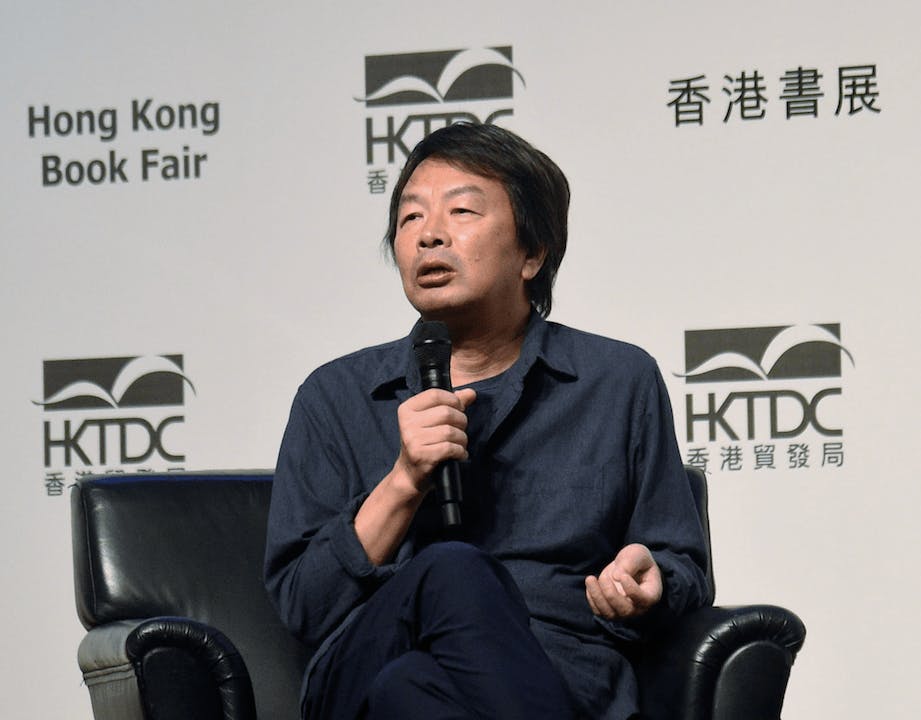

作家劉震雲與導演馮小剛有長久的合作關係,從1993年的《一地雞毛》,到2003年的《手機》,以至《一九四二》(改編自小說《溫故一九四二》)和《我不是潘金蓮》等,劉震雲均擔任編劇。最近,劉震雲來到香港,分享他為電影《一九四二》和《我不是潘金蓮》當編劇的故事。

劉震雲擅長寫小人物的故事,看似荒誕,卻都發生於現實的背景。尤其是《溫故一九四二》和《我不是潘金蓮》,被評為當代中國文學界最重要的人物之一,下面是他在2019香港書展的演講節錄,分上下兩篇刊登:

我的電影並不適合改編電影,改編電影需要有很多基本元素,特別是需要有一個完整的故事,人物的命運也要跌宕起伏,但我的小說缺乏這兩個基本元素。我的小說沒有情節,像《溫故一九四二》是一本調查體的小說,沒有集中叙述的人物。我也不懂電影。儘管我相信自己是一個很好的作家,但我肯定不是一個好的編劇。

電影與小說大不相同

但是,馮小剛為什麼要把我的作品改編成電影呢?我覺得這是一個非常大的理論問題。小說跟電影不一樣,如果用燒菜來比喻,電影是「色香味俱全」,但小說表面的菜式並不重要,它重視的是「突防力」,包括蔥、蒜、肉、菜下鍋時,騰起來的火苗和燒起來的聲音。從受眾的角度看也不一樣,電影是幾百個人,關在一個黑屋子裏同看一部片子,小說卻是一對一的閱讀;電影就像酒店的大堂,熙熙攘攘,小說更像兩個朋友燈下談心。如果是水的話,電影有點像奔騰的河流(編按:文革時真有一齣電影《歡騰的小涼河》),流動速度非常快,如果碰到地勢有落差就形成瀑布。小說有點像大海,表面的浪花不重要,重要的是海底的渦流、潛流,以及潮汐。如果是動物的話,電影的速度有點像豹子在跑,而小說則像一頭邊走邊想的大象;小說最重要的手段是心理描寫,心理描寫的功能,就是說明一個事情為什麼要這樣做;一個人為什麼要這樣行動,他是怎樣想的,事情從哪裏來?但是,心理描寫對電影並不重要,而且非常沒用──一個演員楞在那裏,而且楞了半個小時,就算找畢彼特來演,大家也一定走了。

小說是通過心理描寫來表達行動;電影則是由演員和行動來表達心理,兩者完全不一樣。我的小說,心理描寫比較多,沒有完整的故事和情節,但馮小剛為什麼要連續把它拍成電影呢?他說,情節和細節可以再想,他重視的是作品背後思考的東西,從這個意義上來說,馮小剛是一個非常與眾不同的導演,是一個非常偉大的導演,他知道好的作家是誰,他知道好的文學作品在哪裏。

馮小剛找「外行」當編劇

他把我的小說改編成電影時,讓我來當編劇,我說我是真不會寫劇本。劇本跟小說最大的分別是時長,一部電影就一個半小時到兩個小時,就算是馮小剛這樣的大導演,也頂多給個兩小時十五分鐘,而小說的長度是無限的。更要命的是,小說的人物關係,可以話裏有話,言外之音,弦外之意,都可以通過文字描寫表達出來,電影卻不允許,必須非常直接。所以我說我不會寫電影劇本,但是馮導演說,畢竟你寫小說,這些人物你是熟悉的,你懂他背後是怎樣想的,你寫出來看一看。因此,我寫了《一九四二》的劇本。大家知道,抗日戰爭時1942年河南的一場旱災,餓死300萬人,1000多萬人從河南逃到山西、陝西,我的電影劇本就寫了:「災民的隊伍前不見頭,後不見尾;國民黨的部隊前不見頭,後不見尾;日本人的軍隊前不見頭,後不見尾。」《一九四二》又是中國內地最後一部用膠片(菲林)拍攝的電影,那時電腦的合成技術還沒有現在那麼發達。這樣,導演還沒瘋,製片方卻先瘋掉了,「你看,光這三個『前不見頭,後不見尾』得花多少錢呀?」,他們要求我,可否不要老出現「前不見頭,後不見尾」這8個字?我說,沒問題,改成4個字:「漫山遍野」。

《我不是潘金蓮》:為一句話告狀20年

拍攝《我不是潘金蓮》的時候,馮導演沒有「汲取教訓」,還是讓我來寫劇本,故事說一個普通的農村婦女,為了一句話「我不是一個壞女人」,告狀告了20年,是一個人跟「整個世界」的戰爭。主人公李雪蓮一開始告狀時,大家還同情她,但20年過去,她就像魯迅筆下的祥林嫂那樣,老是跟別人訴說孩子被狼吃了,把悲劇說成了喜劇,最後沒人願意聽,她只好訴說給家裏的牛聽:「你知道我這個狀還要不要告?」牛搖搖頭,她又說:「連你都不相信我這一狀能告贏,我明天殺了你!」之後,小說是「一夜過去了」,第二天李雪蓮又找這條牛說話。這場戲令馮導演很為難。拍吧,無論怎樣表現「一夜過去了」,都好像特別「傻」;不拍,那李雪蓮兩次跟牛說話,中間沒有間隔,觀眾便會以為是同一場戲,可是,為什麼馮導演還是把一個不擅長寫劇本的作家的作品一再改編成電影呢?他所重視作品背後的東西,究竟是什麼?

《一九四二》:一場饑荒餓死300萬河南人

1942年河南餓死300萬人,是一件特別大的事,用悲天憫人的角度拍,像《舒特拉的名單》,這樣的電影比比皆是,很少有小說用幽默的態度來敍述一個特別殘忍的事實,《溫故一九四二》與其他小說完全不一樣,當初我寫小說的時候,並不是要寫《溫故一九四二》,是因為有位報告文學作家叫錢鋼,他寫過《唐山大地震》,他很想寫一套20世紀中國災難史,每年選最大的自然災害,來找不同的作家寫,因為《溫故一九四二》寫的是河南的事,而我是河南人,他就找到了我,他說:「1942年餓死300萬人啊!」我對餓死300萬人這事,其實沒有多少概念,就只是一個數字,但在查看資料的時候,發現300萬人是一個挺大的數字,因為第二次世界大戰時,(波蘭)奧斯威辛集中營被納粹和希特拉逼害致死的猶太人約有100萬,等於1942年的河南有3個奧斯威申集中營,但少了納粹和希特拉。納粹和希特拉屠殺猶太人,是因為戰爭和民族偏見,而1942年僅僅是因為一場旱災,這對我是有震撼性的,但我決定寫《溫故一九四二》的原因,是我回到河南,問遍我認識的所有的河南人,包括我的外祖母,知不知道1942年,她問,1942年是哪一年?我說就是餓死人的那一年。她說,餓死人的年頭太多了,到底是哪一年?

遺忘比殘酷的現實更殘酷

遺忘有時候比殘酷的事實更殘酷。這時候我決定仔細研究,但研究下去發現並不僅僅是旱災,而是有一個更重要的原因,當時中日戰爭正酣,日軍武器裝備遠超中國軍隊,而中國軍隊當時只有「漢陽造」(步槍),唯一的依靠只有外援,美國人、蘇聯人、英國人的外援,三國領袖即羅斯福、史太林和邱吉爾決定了中日戰爭的命運。中國當時弱小到什麼程度呢?大家知道,1931年有九一八事變,日本軍隊佔領了東北,變成了偽滿洲國。1937年又有「七七」蘆溝橋事變,日本人佔領了整個華北;同年,上海「八一三」淞滬抗戰,日本人佔領了整個華南,中國最富庶的地方,包括湖北武漢、湖南長沙,把中國政府逼到西北、西南兩處最貧窮的地方,當時「陪都」就是重慶。一個地方出現旱災,駐軍本有義務賑災,但當時中國軍隊沒有能力救災,於是都悄悄撤退了。

1931年九一八事變、1937年蘆溝橋事變,中國政府都沒有向日本宣戰,一直至1941年12月7日,日本偷襲了珍珠港,12月8日,美國對日宣戰,9日,中國才對日本宣戰。即是日本侵華十年後,美國對日本宣了戰,中國才敢對日宣戰。所以河南發生旱災,蔣介石想把河南讓給日本人,可是,日本人發現這「政治陰謀」後,把兵力停駐在河南邊境,不進去了,不接這個包袱,300萬河南人處在這樣一個「政治真空」裏,一個個在往陝西逃荒的路上餓死了。

劉震雲談小說改編電影(二之一)

本系列文章: