國際貿易、(國家/區域性的)競爭優勢、全球化、分工外判、規模經濟效益等話題,自18世紀的英國學者亞當‧史密夫(Adam Smith)、大衛‧李嘉圖(David Ricardo)等古典經濟學者始,便是政治經濟學、經濟學、國際金融的主要領域之一,未想到二、三百年後,到美國人保羅‧克魯曼 (Paul Krugman)的手裏,仍然有新搞作。克魯曼還憑着對國際貿易中的規模經濟效益、產品差異化和壟斷性競爭的研究,被譽為「新貿易經濟學」和「新經濟地理學」的代表,在2008年獲得諾貝爾經濟學獎。

2018年,克魯曼在由他所主筆、已經重印第11版的《國際經濟學:理論和政策》中,更索性在他賴以成名的絕招(規模經濟效益、地理經濟學)一章裏,以英超雄霸國際體壇、成為全球最受歡迎的足球以至體育賽事,作為他的主場境,一顯他的腳法。

一個美國的諾獎大師,不講美式足球(欖球)和美職NBA,卻跑來飲啤酒、剝花生和看英超,怪哉?

而如果說有一個諾獎得主,把足球放在了他/她法寶盒的中心位置的,那就是克魯曼,只有他,敢把足球放在為他贏得諾獎的核心篇章。這與其他諾獎學人不一樣,即使是大江健三郎,其獲獎作雖然以足球為標題,但足球本身對該品作的實際意義不大;同樣,奧地利作家彼得‧漢克(Peter Handke)筆下那守門員的身份其實也是遊手好閒的;而古怪博士李察‧泰萊(Richard Thaler)的足球,只是他古裏古怪的行為學裏眾多的場景之一。

英超是足球壇裏的矽谷

克魯曼的獨門腳法,是他別樹一幟地對國際貿易中的規模經濟效益(economy of scale),尤其是地理上的一些條件和偶然的因素,對國際分工、交易競爭,製造出一些獨特的結果——一個個的工業集成地(industrial clusters)。在其他專家的筆下,這些集成地,遠的有18世紀英國的盛產餐具的錫菲市(Sheffield)和絲襪的諾咸頓市(Northampton),近的就有近半世紀叱吒風雲的金融城紐約和科創之都矽谷。然而,克魯曼別出心裁地認為英超的空前成功,有如科創業之於矽谷,也是一系列的經濟地理元素所致,所以,英超打敗了美國羅省的荷李活、中國溫州的衣杻工業集、印度的軟件外包,成為大師心目中的典範,是足球壇裏的矽谷。

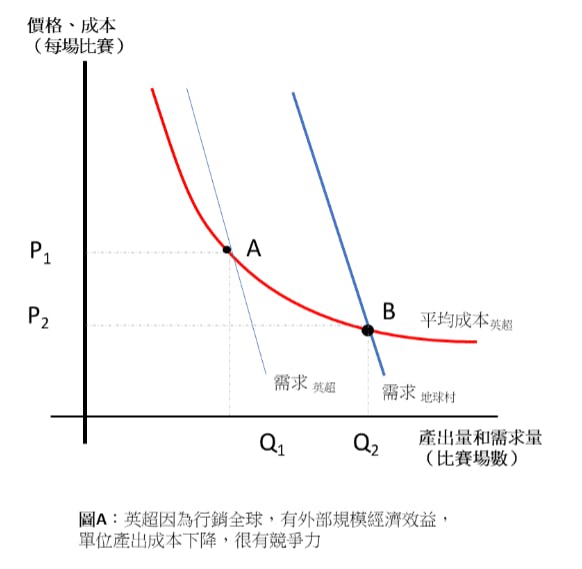

英超之所以成功,並自1992年創立至今成為一個有高度保護壁壘、對外有強大擴張力的體壇/足壇盛宴,主要是因為英超具有「外部規模經濟效益」(external economy of scale)。

規模經濟效益一般是指當某產業愈做得大的時候,由於投入和產出在變動中差分的變化,造成產出的變化大於投入的變化,換句話說,愈大愈有效益——這與完全競爭狀態底下愈做得多平均效益愈低,剛好相反。而「外部」的規模經濟效益,是說這個效益是以一個行業,甚至是一個地區之內整個產業鏈為單位,而不是以一間公司的規模大小而定的效益(後者另外稱為「內部規模經濟效益」)。

(本文乃筆者正在埋首的《足球經濟學》一書的部分內容,請留意新書的出版日期。)

原文刊於《足球周刊》香港版,本社獲作者授權轉載。