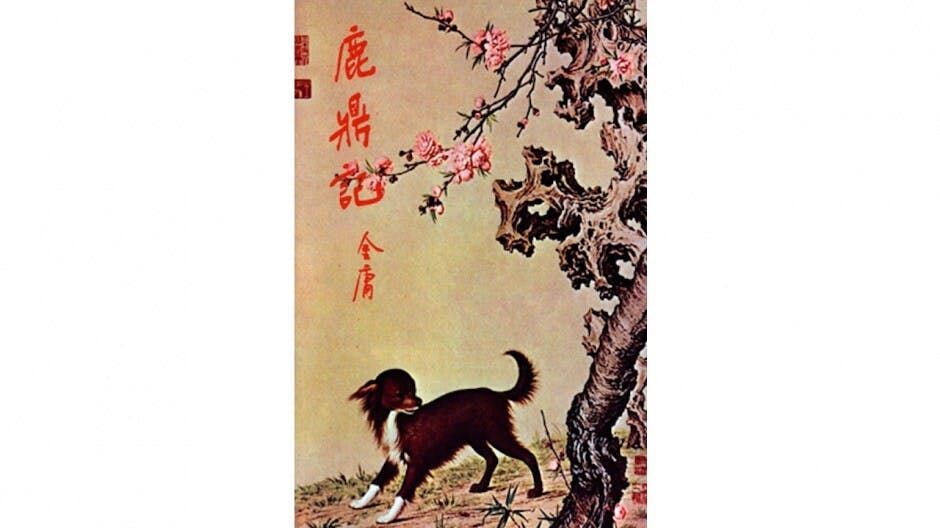

如果我們把「歷史演義」分為兩種:一、以歷史為背景的小說,二、「關於」歷史的小說,那麼香港作家金庸的最後一部長篇小說《鹿鼎記》對兩個定義來說都符合。至於金庸其他的小說則大都屬於第一種意義上的歷史演義,而不屬於第二種意義上的小說。

「演義」:特定的角度書寫

一切歷史——書寫的歷史——從某種意義上來說都是「演義」。因為它們都是由「個人」書寫的。凡是人,都有自己的立場和角度。「中立」本身也是一種立場和角度。那麼,不管這個「個人」在書寫歷史時代表了哪個社會群體的慾望和要求,反映了哪個個人的思想感情,歷史都是站在某一個特定的立場、從某一個特定的角度進行書寫的。我們所說的主觀和客觀,其區別是相對的,不是絕對的。

立場和角度,表明一個社會群體或者一個個人的局限和疆界。唯一能夠超越這種局限和疆界的做法,就是意識到這種局限和疆界的存在,同時也意識到其他立場、其他角度的存在。在歷史和文學研究的領域,最有趣的工作之一是比較對於歷史事件或人物的不同記載,我們會注意到一切增刪修改,哪怕只是一個字的不同,都會在人物形象的塑造、在對歷史事件的評價方面造成很不同的效果。這就告訴我們,即使是用孤立的方法來看一部歷史著作,我們也應當記住:如果我們把真實的歷史事件比作「原著」的話,那麼一切對這個歷史事件的記載都是譯文,而譯文有不同的譯者、不同的版本、不同的翻譯風格。歷史和其他任何一種意識形態一樣,是故事,是敘事,是「話語」—— 這是人們已經熟知的。我們作為批評家,要做的不是去同意或反對某一種敘事的立場,而是揭開籠罩着這一敘事立場的面紗。

歷史記錄者與讀者所身處的「現在」

既然一切歷史的書寫都有其特別的視角,那麼對於讀者來說,文字書寫下來的歷史,除了其中的「歷史事實」之外,還包含着一個重要的信息:歷史書寫者的立場和他所處的時代。歷史的記錄以及當代或後代讀者對它的接受所告訴我們的,不僅僅是「過去」,而且更重要的,是歷史記錄者所身處的「現在」和讀者所身處的「現在」。

在談《鹿鼎記》之前,我想指出兩點:

一、《鹿鼎記》不代表金庸武俠小說的整體風格。用金庸自己的話說:「《鹿鼎記》和我以前的武俠小說完全不同。」(《鹿鼎記》後記)最具有說服力的是,當《鹿鼎記》在《明報》連載時(1969至1972),不斷收到讀者來信,詢問《鹿鼎記》是否由別人所代寫。這說明金庸已經在讀者心目中建立起了一個比較固定的作者形象,而《鹿鼎記》不符合這個形象。從某種意義上說,《鹿鼎記》是對以往金庸小說的顛覆和反動。

二、《鹿鼎記》雖然不代表金庸以往小說的特色,也不是很多武俠小說迷心中的最愛,但是在學界卻似乎最受歡迎。1998年在美國科羅拉多──波德大學召開的「金庸小說與20世紀中國文學國際學術研討會」上,《鹿鼎記》是被探討最多的小說,以至於《明報月刊》1998年八月號在記敘這次學術研討會的時候,專門發表了一篇題為「落磯山下爭說韋小寶」的報道。自從閔福德的英譯《鹿鼎記》開始由牛津大學出版社陸續出版,關於這一譯本的評論文章更是層出不窮。《鹿鼎記》如此得到批評家的青睞,意義何在?我想,答案不僅要在小說內部尋找,也必須在小說外部尋找。

簡言之:第一,《鹿鼎記》是金庸小說裏面敘事結構和抒情結構最複雜、最成熟的一部;第二,《鹿鼎記》依靠建立一個虛構的歷史世界,為我們展示了現代中國從民族主義到國家主義的轉化,而國家主義是20世紀的中國有力的意識形態,它和中國對現代性的追求密不可分。

作為「後設小說」的《鹿鼎記》

其實,《鹿鼎記》到底屬於武俠小說還是歷史小說,討論這個問題意義不是太大,一切都看我們如何定義歷史小說與武俠小說。比如說馬幼垣教授認為:「歷史小說是……這樣的一種敘事作品,它藝術性地結合了真實和想像,核心是具有歷史真實性的材料,但是在尊重史實的基礎上,容許虛構的人物和事件。」如果這樣看,那麼很多武俠小說也都算得上是歷史小說。小說類型不是一個機械的、僵死的、固定的範疇,它的疆域是流動的、相對的。那些把時代背景設在具體的歷史朝代、在書中又描寫了真實的歷史事件的武俠小說,堪稱橫跨歷史、武俠小說兩個領域。《書劍恩仇錄》、《碧血劍》、《射鵰》三部曲都是明顯的例子。

也許,在我們探討《鹿鼎記》屬於哪一類小說的時候,我們應該首先意識到,它是一部「後設小說」(metafiction)。

所謂後設小說,是指這樣一種「自覺」的小說:小說作者不斷用不同方式——從敘事方式到情節人物的構造—— 來提醒我們注意,我們閱讀的是建築在一系列文學傳統之上的海市蜃樓。傳統小說總是希望讀者暫時忘記現實和小說之間的反差,總是宣稱小說世界是容納了「真實現實生活」的,但是,後設小說的目的卻恰好相反。林達.哈契恩(Linda Hutcheon)說:「後設小說,顧名思義,是關於小說的小說——也就是說,在它的內部包含着對於小說本身敘事的評論,以及/或者包含着對於小說的語言本體的評論。」最關鍵的是後設小說自覺地把文學傳統當成它的背景,而且,要求讀者也必須熟知或者多少瞭解一些這一背景,因為只有這樣才能夠更好地欣賞後設小說。

《鹿鼎記》正是這樣一個關於講故事的故事,一套關於說書的大書,一部關於小說的小說。它的「後設性」表現在多個方面:它對於自身虛構性質的自覺指涉,它對說書和戲劇的借用(appropriation),它和以前的金庸小說的互文生義性(intertextuality),還有它對20世紀武俠小說傳統(包括金庸自己的武俠小說)的滑稽摹擬(parody)。

由於《鹿鼎記》裏面提到的書和戲基本上全部都是歷史題材,《鹿鼎記》不僅建築在文學傳統之上,而且,更是建立在一個特別繁複的歷史/歷史文學/歷史演義的傳統之上。從這個意義上來說,《鹿鼎記》是一部十分特別的「後設歷史小說」。最終牽涉到的一個問題是:20世紀70年代的歷史演義(對歷史的重寫)反映了一個現代角度,我們該如何層層剝開這個現代的角度蘊涵的深意。

摘錄自《金庸:從香港到世界》〈從民族主義到國家主義——《鹿鼎記》,香港文化,中國的(後)現代性〉一文,獲三聯書店(香港)有限公司授權發表。

全系列