酒應是伴隨人類出現一種最具歷史的飲用物料了。這種經過發酵而醞釀出一種酒精(乙醇)的物料,能令人產生不同程度的麻醉或亢奮;或許只是短暫時間抽離現實生活的精神境界,總之有一種使人忘情或忘我的感受。這是中外不同人物都歌頌飲酒的原因。

很多人都會認同曹操在《短歌行》中的說法:「對酒當歌,人生幾何?譬如朝露,去日苦多。慨當以慷,憂思難忘。何以解憂?唯有杜康。」你慨歎人生苦短,用酒來麻醉自己;用激昂不平的歌聲來掩飾深藏的心事,就是這酒,發揮了令人解憂的作用。

但實際地想想,憂真能因短暫的精神麻醉而解除了嗎?你清醒過來之時,還不是重新墮入憂慮當中嗎?所以古代的詩人,深透這種現實,因而有像李白「抽刀斷水水更流,舉杯消愁愁更愁」(《宣州謝朓樓餞別校書叔雲》)、范仲淹「莫道有酒終須醉,酒入愁腸愁更愁」(《蘇幕遮》)等的溫馨提示。

文學家以酒看問題

的確,酒如果只能令你短暫銷憂,不能徹底解決問題,那有和沒有都無所分別了。文學家而非一般的酒徒,看問題或許會更深入和清晰。舉兩個李白為例,他們就有這樣深邃的穎思。

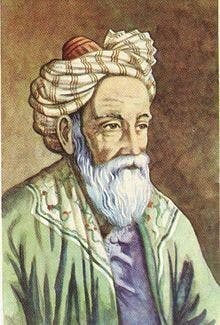

第一個「李白」是波斯詩人莪默‧伽亞謨(Omar Khayyám),有「波斯李白」之稱。莪默.伽亞謨生於1048年,和生於701年的李白相距有347年。名字的相比附,主因還是酒。莪默‧伽亞謨的詩集《柔巴依集》(又譯《魯拜集》)載錄101首詩,很多都和酒有關。撇除泛寫酒的,能提升到對人生質疑的詩歌也不少。如第2首「一抹朝暾染四埵,隔門客舍語依稀:『生涯莫放金尊嬾,人易凋零酒易晞』」(按詩採黃克孫譯作,下同)、第7首「春火珠紅酒裏天,心中塊壘碎尊前。白駒此去無多路,歲月無情已着鞭」、第21首「爲卿斟酒洗塵緣,莫問明朝事渺然。我便明朝歸去也,相隨昨日七千年」、第74首「風雲──安排好,世界如荼入眼來。痛飮不聞狂客問,明朝何處化塵埃」等,都寫生命短暫,浮世就像白駒過隙。

又如第13首「三生事業盡朦朧,一世浮華總落空。今日有錢須買醉,鼓聲山外任隆隆」、第15首「一杯濁酒無餘恨,死去誰憐金玉櫬。但見明珠出土來,淒涼白骨無人問」、第30首「生本無因死亦空,前身後世影朦朧。何如十斛蘭陵酒,世界微塵一醉中」、第56首「是非原在有無中,竭想窮思總是空。借問一心何所好,滿盃春酒漾嬌紅」、第63首「碧落黃泉皆妄語,三生因果盡荒唐。濁醪以外無眞理,一謝花魂再不香」等,都寫人生世相的寂寥,生命無從掌握。

有什麼可以寄情而脫身於外?是酒。所以詩人對酒多所頌讚,也願沉醉當中,不願自醒。如第35首寫:「紅泥酒爵在唇邊,欲問前緣與後緣。酒爵多情低語我:『且將陶醉換華年。』」、第43首「茫茫天地有筵臺,司命高持黑酒杯。酒過數巡應到我,欣然盡飮莫徘徊」和第91首「一旦魂歸萬事空,勞君傾酒洗萍蹤。遺身願裹葡萄葉,葬在名花怒放中」等,都是這樣的思緒表達。

李白藉詩質疑人生

中國的李白更是著名的詩人酒客,也藉詩歌提出對人生的質疑,有悲嘆時光流逝的,有哀傷生命虛空的,也有慨歎生活的無從掌握。大家熟知的作品如《將進酒》,詩人嘆息「君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回?君不見高堂明鏡悲白髮,朝如青絲暮成雪」,因而聯想到「人生得意須盡歡,莫使金樽空對月」、「烹羊宰牛且為樂,會須一飲三百杯」、「鐘鼓饌玉不足貴,但願長醉不願醒」。《把酒問月》質疑「青天有月來幾時?我今停杯一問之」、「今人不見古時月,今月曾經照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此」,因而實踐了「唯願當歌對酒時, 月光長照金罇裏」。《襄陽歌》看到歷史人物的凋零,例如「咸陽市中嘆黃犬」、「君不見晉朝羊公一片石,龜頭剝落生莓苔」,因而豪邁地呼喊「鸕鶿杓,鸚鵡杯。百年三萬六千日, 一日須傾三百杯。」他的《月下獨酌》更用酒把自己帶到一個迷離惝恍的境界:「月既不解飲,影徒隨我身;暫伴月將影,行樂須及春。我歌月徘徊,我舞影零亂;醒時同交歡,醉後各分散。」

是的,兩個李白都質疑了生的奧秘,而提出化解之道,相較晉朝阮籍用醉酒60日來推卻皇室的婚盟,無疑有更深層次的思想內涵。

黃克孫在《平居有所思》中指莪默‧伽亞謨「以瀟洒的酒文化,面對和默認不可解的死生之謎」,這點我極之同意。中國的李白也都是一樣。