海德公園(Hyde Park)與肯辛頓公園(Kensington Park)比鄰,兩者不過一條小河之隔,但景致頗為不同。海德公園是典型的英式園林,人工中見自然,肯辛頓公園則是自然中見人工,各有景致,感覺頗為不同。

那年夏天,我們踏着碎石小路,離開海德公園,進入肯辛頓公園。映入眼簾的是那一大片金黃色的荒草地,向遠處延伸開去,猶如城市中的荒野,視覺效果頗為強烈。孩子們在荒草上嬉笑奔跑,一直跑到遠處的一座廢墟建築,捉起迷藏來。

我對這座廢棄的羅馬式建築頗為好奇,就走了過去,好好觀看。它的外形相當破落,斷垣頹壁,柱體已經腐朽,挺立於古道之上,墻邊長了好些常春藤和枯枝。那時已是黃昏,在陽光的沐浴中,這座其外形並不大,猶如一座小廟的建築,呈現出一種充滿畫意的美感,既是悲涼,卻有一種置身世外的安寧。

為何在英式人工園林裏,有一個如斯的荒野空間?又為什麼有如此廢墟景致呢?在英國旅遊,我時而看到如斯情景,荒野和廢墟似乎成了英式園林的一部分,與歐洲大陸注重規則、對稱和幾何,以及以建築為主,園林為次的園林設計相當不同(如凡爾賽宮)。這個景象一直埋在我的腦海裏,卻沒有機會去好好探討。

這幾年疫情肆虐,已無機會外遊,更益發追憶英倫景致,尤其是那別具特色的肯辛頓公園。在寫〈躺在海德公園的大樹下〉一文之時,我也翻查了一些資料,發現荒野和廢墟的背後,可以從小見大,蘊含着深厚的文化背景和歷史淵源,值得細細玩味。

西方文化中的荒野

在人類誕生前,大地本是一片無邊無垠的荒野。後來人類出現,荒野便被人為阻隔,在不同文化視野中,客觀存在的荒野也就呈現出不同的景致和意義。

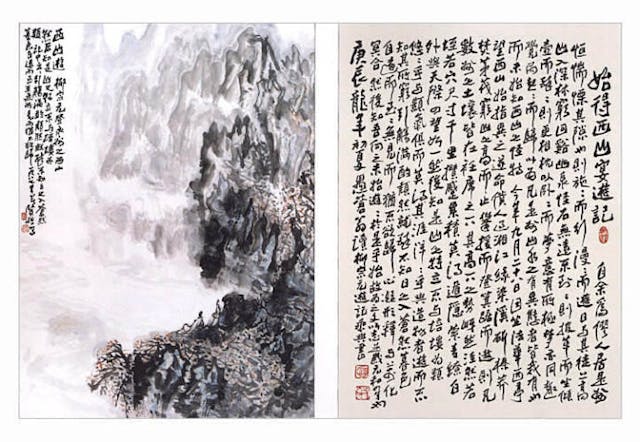

中國文化將宇宙和世界視為一個整體,無法二分。荒野就等於自然,是天地的象徵,能夠融入其中,就能夠至善,達到「天人合一」的境界。

故此,荒野向來代表諸般美學表徵,所以我們有「天蒼蒼,野茫茫,風吹草低見牛羊」的雄渾,也有「凝神宅古河聲裏,望氣台荒野色中。試上高原長一嘯,斷蓬衰草掩秋風」的蒼涼。

對於文人來説,荒野向來都是抒發思緒,予以轉化和昇華的理想去處。柳宗元被貶永州,就時而「過湘江,緣染溪,斫榛莽,焚茅茷,窮山之高而止」,來到人跡罕見的荒野,見到「縈青繚白,外與天際,蒼然暮色,自遠而至」,從而生出「心凝形釋,與萬化冥合」的美好體驗。

可以說,中國古代山水詩的內在精神就是一種荒野精神,荒野代表着中國古代山水詩的審美理想。

這種態度和視野,與西方相當不同。

《聖經》中的荒野

歐洲關於自然的審美意識發展相當遲緩,遠沒中國發達。中世紀以前,作為地理環境的自然界,多以陌生、醜陋、遙遠和神秘而存在,令人感受到的不是美感,而是不安和恐懼,荒野是一個負面和消極的詞語。這一切均與基督教文化密切相關。

在基督教文化中,荒野指的是被詛咒和荒涼的貧瘠土地(cursed ground),常有惡魔出沒,引誘人類墮落。《聖經》中的〈舊約〉和〈新約〉都將荒野描述為貧瘠和荒涼之處,雖是人類始祖的居所,卻「與伊甸園相對,是長出荊棘和蒺藜的地方」。

例如在〈舊約〉中,古希伯來人認為荒野是神力為了表示其不悅而發出的詛咒;而當〈舊約〉裏的上帝想要威嚇或懲罰罪徒時,荒野的情景是一個最有力的武器,例如「我必使大山小山變為荒場,使其花草都乾枯」,「索多瑪城和俄摩拉,都變成了布滿鹽坑和荊棘的乾焦的荒原,作為對其市民們的罪過的懲罰」。

可以說,荒野代表的是人類在塵世面臨的悲涼處境,它是人類本性中的犯罪傾向、物質世界的誘惑及邪惡力量的混合。而最具象徵意義的,就是耶穌被撒旦所誘惑和試煉之地,也是荒野。

有意思的是,基督教中也有將荒野視為避難和宗教淨化場所的觀念。例如基督教的修士和僧侶們認為荒野的環境和孤寂,對冥思、精神洞察力和道德的完善相當有效。西元3世紀,基督徒隱修生活的先驅聖安東尼(St. Anthony the Great,約251年-356年)在尼羅河和紅海之間的荒漠中隱修,就是經典榜樣。

但即使如此,對於他們來説荒野並不是一個目標,只是逃避腐朽文明和社會的暫居地,而且他們希望在荒野中建立起一座聖潔的花園,在黑暗中創造出一個光芒四射的精神之島。

荒野之本質,依然是如此負面。

排除了荒野的田園詩

因是之故,在古希臘和古羅馬時期的田園詩(或牧歌)中,塑造出一個理想的田園風景模式,其本質不是對現實自然和鄉村的如實反映,而是想像出來的完美世界,荒野完全被排除在外。

最典型的例子就是17世紀詩人彌爾頓(John Milton)在《失樂園》中,以〈創世紀〉為基礎,塑造了一個最理想的田園美景,他用荒山、密林、野地、野花等意象作為襯托,突顯出伊甸園的美麗,完美和幸福,裏面有果子,羊群,鮮花,流水,是一塊純潔的、未經人類玷污之地。

所以說,在18世紀之前,出於本能反應和文化特徵,西方人所欣賞的自然,仍屬於農業和田園的範疇,荒野是被排斥的。故此,即使去到18世紀初期,歐洲的旅行者仍然害怕大自然的風景。當他們經過阿爾卑斯山時,「會閉上自己的眼睛或者放下馬車的窗簾,以躲避高低起伏的懸崖、奔騰的激流以及峭壁上突然逼近自己的自然景象。」

但是,這種觀念在18世紀時,出現了極大變化,徹底扭轉了人們對於荒野的看法,人們從害怕荒野到嚮往荒野。其中以英國最為突出,更形成了別具特色的自然畫意園林(Picturesque),肯辛頓公園那充滿野趣的荒野景色,亦濫觴於此。

下文將談及歐洲人的荒野觀念為何產生變化,以及英國人如何將荒野美學融入園林設計之中。

西方園林文化 2-1