今年香港發生了太多大事,今後有一日回望,會恍然明白我們正在身臨其境,見證着歷史的一些重要時刻。然而身在其中,惶惑不安之下,日子一樣要過。時代的街車如張愛玲所說,依舊「轟轟地向前開」。

李希特(Gerhard Richter)何許人也?香港本地的觀眾對這位德國藝術家和他的作品大概不甚了了,所以讓我們還是以這部電影開始,既可以了解李希特和他的藝術作品,也可以從另一個角度再次回顧二戰及戰後德國的沉重歷史,更探討一個我們需要努力思考的問題:面對時代的真相,我們是逃避?還是直視?對今日的香港人來説,尤其具有別樣的意義。

李希特的成長

李希特1932年生於德國的德累斯頓(Dresden),歷史上的薩克森王國首都。此地有燦爛的歷史和文化,以巴洛克建築聞名,曾是歐洲最美麗的城市之一。李希特在納粹橫行德國的背景下長大,家中的兩個舅舅都參軍死在戰場上,姨媽因所謂的精神問題被關入精神病院,並受害於納粹的人種優化政策先被絕育,而後被送入毒氣室安樂死。二戰的尾聲,德累斯頓更被盟軍3600架戰鬥機丟下超過50萬枚炸彈,25000人被炸死,古城陷入一片火海至廢墟。之後東西德分據,李希特便成長在了社會主義東德。李希特從小喜歡繪畫,中學畢業後進入廣告海報繪畫訓練及工作,1951年考入德累斯頓藝術學院。在學院,除了畢加索和雷納托 · 古圖索(Renato Guttuso)這些支持共產主義的藝術家,大部分當代作品被禁止瀏覽和學習,社會現實主義成為唯一被認可和推崇的流派。畢加索立體主義作品在電影中借大義凜然的教授之口也被當反面教材批評,被認為藝術家不應被「我、我、我」式的自我中心所誘惑,藝術家的最高境界應為人民的利益服務,只為創新的作品,是錯誤的、無用的、墮落的和頹廢的。

李希特1957年畢業後加入了東德當時新成立的壁畫部門,月復月地只能畫讚頌社會主義和工農兵的作品。這些不能接觸到真相的繪畫讓他感到厭倦。1959年,他前往西德參觀了當今世界三大藝術展之一的第二屆卡塞爾文獻展(Kassel Documenta),被美國抽象表現主義大師波洛克(Jackson Pollock)自由奔放的繪畫所震撼。他終於在1961年3月柏林圍牆建成前逃往西德。

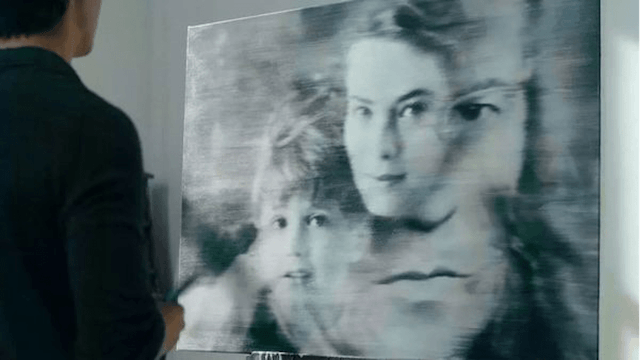

到了西德之後,李希特眼界大開,才知道藝術可以有這麽多的可能性,也再沒有創作上的各種條條框框。他進入國立杜塞道夫美術學院(Staatliche Kunstakademie Düsseldorf)繼續深造。在歐美相繼興起新潮的前衛運動之際,當時的杜塞道夫匯聚了許多藝術家在此活動,成為德國藝術風氣最為盛行的地區之一。影片中就有着一段美術學院開放日各種藝術形式紛呈的有趣場面,比如模仿封塔那(Lucio Fontana)的在畫布上割上幾刀的作品和大量的行為藝術現場。李希特在學院追隨藝術家卡爾 · 奧圖 · 格茨(Karl Otto Gotz),被鼓勵在思想上要完全自由,才能尋找到自己獨特的藝術方式。1962年,他最著名的「攝影繪畫」(Photo-paintings)風格成型,他以媒體或是家庭相簿中的照片當作他繪畫的主題,通常選擇黑白的照片繪製成圖,然後在未乾的畫面上用筆刷或滾筒機械擦拭,讓表現的影像開始模糊不清晰,達到鏡頭失焦般的效果。看似不清晰,但這種Blur(模糊)產生比清晰更強大的視覺效果,彷彿是觀者想要看清楚卻又看不清楚,就像是個清晰無比但我們卻不願正視的真相。李希特至此成名,之後在各種風格上的探索,逐漸廣為藝術界的認同,成為了德國最著名的當代藝術大師。

李希特今年已是88歲高齡,是畫價最高的在世藝術家之一。今年3月,大都會博物館布魯爾新館(Met Breuer)為他舉辦了60年藝術生涯回顧展──《葛哈·李希特:終究是繪畫(Gerhard Richter:Painting After All)》,李希特預感這是他有生之年最後一次大型展覽,然而命運弄人,展覽因疫情洶湧只開幕9天即遭關閉。

攝影繪畫──《無主之作》

李希特以多變風格著稱,反覆跳躍於浪漫主義、攝影現實主義、抽象表現主義、極簡主義、構成主義和波普藝術之間。但始終,如他今年的回顧展的名稱一樣──《終究是繪畫》,他一直沒有離開過繪畫這個本質,不同的風格只是讓他的探索更廣闊而已。這其中,他的攝影繪畫是他最令人印象深刻的創作類型。李希特的創作緣何會走上了攝影繪畫這條路?電影杜撰了主人公的姨媽被安樂死是由他的岳父──一位諂媚而無恥的婦科醫生一手造成。當他知道自己岳父有參與納粹滅絕人寰的人種優化政策而至今逍遙法外時,他的靈感迸發,將記憶化成模糊的照片式繪畫,以抒發他的憤怒和痛苦。抛開電影中的故事不説,李希特的這種繪畫方式應該是來自於他在杜塞多夫尋找獨特個人風格的結果,也是他在何謂繪畫和攝影之間關係的質疑與反省。當然電影中所描述的納粹戰犯的新聞照片對他所帶來的強烈視覺衝擊,也確實可能是他走向攝影繪畫的源泉,畢竟,對納粹殘忍歷史的記憶是他人生中無可湮滅的一部分。

自19世紀攝影技術發明以來,攝影便對繪畫這門藝術產生了極大的影響與「威脅」。攝影取代了繪畫把世間百態迅速抓取,並透過媒體傳送到全世界,這樣的力量是繪畫所不具備的。電影中,當李希特申請入讀杜塞多夫美術學院進行面試時,彼時,柏林墻建立,教授指着報紙上柏林墻的新聞照片說:這也是一種藝術,景觀藝術。攝影無可否認地改變着藝術的版圖。1965年美國雕塑家唐納 · 賈德(Donald Judd)的更發表了著名的宣言:「繪畫已死」,引起了畫壇的一片哀鳴。

李希特卻沒有如此悲觀,將繪畫和攝影對立起來,一副有你無我的悲壯。他反而欣賞攝影所帶來的客觀和冷靜,覺得攝影影像是幫助視覺藝術家重新審視客體的新途徑。在他的創作中使用了大量的照片影像,但又不是像波普藝術那樣對照片進行拼貼,他想要強調的就是繪畫也可以如照片一樣客觀、不帶感情,只是反映事實,沒有主觀情緒。1977年,他在接受美國著名策展人和評論家──羅伯‧史托(Robert Storr)採訪時,談到他如何避免在作品中放入自己個人觀點的問題時,李希特這樣回答:「我所知道的便是我不知道任何事情。」

由這段遲到的解釋再來理解李希特的攝影繪畫,就會知道他作品中的Blur正是刻意低調地掩飾他內心的波瀾洶湧和對社會對政治的敏感。他大量的作品是對二次大戰的描繪,包括《轟炸機》(Bomber)、參與安樂死計劃的納粹軍官《亨迪先生》(Herr Heyde),和《魯迪舅舅》(Onkel Rudi);無非源自於他對納粹罪行和德累斯頓被轟炸至廢墟及對家庭成員的慘痛記憶。他之後也創作了一系列描繪1968年西德恐怖分子組織「巴德爾–邁因霍夫—紅軍旅(Baader-Meinhof)」的作品,都是像攝影一樣為讓人震撼的社會現象及真相做記錄。

李希特在作品中大量刪減照片形象的細節,以強化此種曖昧的模糊性,在史托問到他為何要這樣繪畫時,他回答說:「我相信每個畫家在任何時候最要緊便是要聚焦在本質上。寫實畫家並沒做到這點,他們繪畫任何表面的東西、任何細節……但對於我來說,我要消滅這種細節。」

透過此種模糊而「消滅細節」的處理手法,即使主題是關於慘痛歷史或時事,李希特都讓觀者彷彿隔了一層與作品接觸,阻斷了觀者直接與畫面進行太強烈太直觀的視覺接觸。李希特的筆下,無論是恐怖、痛苦甚至死亡的現場,觀者皆只能透過作品整體的朦朧氣氛去感受或臆測這些照片所流露出的各種情緒或氛圍。這也是這部影片被冠以《無主之作》這個片名的原因。畫家在哪兒?李希特的畫中沒有畫家,只有觀者自己。

Never Look Away (不要將目光移開)

影片的英文名則改為 Never Look Away,也有另一層深意。影片中,年輕的姨媽反覆地向幼年的主人公強調:Never look away,意思是不要逃避,要直視真相,凡真實的,就是一種美的禮讚。時代可以是極其醜陋的,被專制禁止的東西可能是極其美麗的。影片通過主人公的經歷想要討論:藝術是應該深刻和時代相連?還是應該無視並超脫? 這一直是一個在藝術界被反反覆覆討論的問題。有一種最「義正言辭」的説法是「反映身處的時代是藝術家的責任所在」,強調藝術只有如此才有存在的價值。在影片的開首,納粹德國的展覽中,康定斯基這些當代藝術就被批得體無完膚,抽象主義要表現什麽?這麽無意義的作品畫價居然比德國一個勞動人民一年的收入還要高?這樣的批評到了東德德累斯頓藝術學院時期,就到了更扭曲的階段,藝術的題材只能表現勞動階層,只能表現「美好」的社會主義。其他東西都不能被反映,不能被看見,包括心靈上的傷痕,其他的非主流人群,被掩藏了的記憶。

大陸也有位偉大領袖在1942年著名的《延安文藝座談講話》中提出了影響了中國文藝界很多年的綱領:「藝術要為人民服務」。之後大量中國藝術家的畫因不符合這個標準成了黑畫,人或被批鬥,或被送到艱苦農村去改造思想。那時候中國藝術家能畫的除了歌頌偉大領袖,就是工農兵題材。結果,中國在那時幾乎無藝術可言,只剩下政治宣傳。

影片中,幼年的主人公在聽了一通講解員對康定斯基的畫批評之後,說自己不想要做畫家了。他的姨媽卻對他說她其實很喜歡這些畫,她要他專心地遵循自己的內心和自己的眼睛,欣賞不同的美,欣賞其中的痛苦和歡欣。當她被精神病院強行帶走時,她再次掙扎着向蒙上雙眼的主人公大喊:Never look away,要他記住痛苦的真相也是真相。主人公因此時時牢記姨媽的告誡,一直保有直面真相的習慣,不迷失在專制的控制和謊言中。藝術反映時代本可以是一種主張,可以是藝術的其中一種可能性和存在性,卻被用來編織專制者的謊言,扭曲成排除任何一切其他思想的工具。

現實中,促使李希特找到他獨特風格的也恰恰是他心靈和思想中對藝術和時代關係最深刻的探討,對被扭曲和控制的藝術觀念的一種反抗,對真相的直面。Never look away,是面對批評、質疑、非主流都要有坦然面對的勇氣。這樣的勇氣在高更身上有過,他對當時的主流價值觀懷疑和厭倦,毅然奔向大溪地尋找他心中的伊甸園;這樣的勇氣在林風眠身上也有,他在文革末期離開大陸,獨居香港,孤影憑吊走完他作為藝術家的人生。他從未懷疑過自己的畫作不正確,那是他自己的一片心田,是他心靈的牧歌,他能繼續作畫已然足矣。藝術需要一種「雖千萬人,吾往矣」的態度,在李希特身上是表露無遺的,他對學習藝術的堅持、從東德的謊言中毅然決然地出逃、之後一邊勤工儉學,一邊沒日沒夜地探索自己的風格,看似平淡,其實每一個決定和堅持,每一個凝視都是充滿着勇氣的舉動。試想,在今日的香港,一個藝術家要繪畫政治形態急劇變化中的人們和內心,要探討殖民地時期的記憶,也是需要何等的勇氣才能真正撥開表象的迷霧,而真實面對湧動着的暗流呢?或者説,全球今年都處於新冠疫情籠罩的愁雲之下,全球化幻想崩裂,狹隘民族主義在世界各地湧現。不安、糾結、無奈、憤懣、恐懼、迷茫、不堪的謊言和真相中,當下的我們,大概也急需要一位李希特的出現。