這一幅「舊牆」拍於2012年的某個清晨。那天下了一場淅瀝秋雨,我沿着廣州海珠舊城區的一個小巷,向醫院走去。突然一屢陽光透過雲層,灑在左邊的一幅舊墻上,一旁的樹影傾瀉在墻身上,整幅牆好像活了起來,光影遊動。我驚為天人,馬上拿出相機,拍了下來。

古先生相當喜歡這張照片,在電郵中如此說到:

「法國新小說派的一個寫法,就是以『物』為寫作的對象。但畢竟文中之『物』,亦是作者眼中所見,無論如何客觀描述,仍是作者主觀呈現之『物』,處處著『我之色彩』。故而上世紀60年代在美國流行一時的『攝影寫實主義』繪畫,最後到了歐洲也發展為主觀的『超寫實主義』或『詩意寫實主義』。

攝影作為一種表現媒體,更有利於寫實,也似乎更能表現『客觀』。但攝影的藝術價值卻正在攝影家的『主觀』中。王國維說客觀之詩人『以物觀物,故不知何者為我何者為物』,這種『物我兩忘』當然只存在於主觀的世界。

朱光潛先生認為無論『有我』、『無我』,均為主觀之境,這是對的。你的攝影近作,每每令人驚喜,正是物我相溶於無痕處。舊牆4幅,最為感動,樹影斑駁,如記憶重重,引人遐想。」

這已經是好些年前的事了,我當時似懂非懂,甚至不太懂。對我來說,拍照的目的很純粹,是為了情感抒發,也為了美感體驗,在攝影的國度,有一個神奇的出路和空間,能夠寄托和轉化許多複雜的思緒。民國時期蔡元培倡議「以美學代替宗教」,是很有道理的。

我現在仍是如此認為。

這些年,我看了好些攝影理論書籍,包括本雅明在《機械複製時代》中,用「靈光」(aura)來描述攝影作品所該有的「神秘性、神聖性、獨一性」,還有桑塔格(Susan Sontag)在《論攝影》中認為「照片不僅僅是記錄,而是對世界的一種評價」,「藝術要建構一種原來不存在的虛象,它即使是現實的影像,也是主觀和情感的表達,是一種超越表象的真實,深刻地揭示出事物的內在意義」……

以上諸般對於攝影的論述,古先生用3段話,已說得相當清楚,還融入了中國美學觀念,更上一層樓。這些享譽西方的攝影經典,古先生一本也沒看過。這就是他,一位天生的藝術家,用自己的稟賦和閲歷,學養和修為,所提煉出對世間萬事萬物的靜觀及讚嘆。

有意思的是,我後來時常經過那幅舊牆,但是那靈光一現的狀態和情景,再也不復出現,一切就好像憑空消失一樣。瞬間即是永恆,這就是攝影神秘的地方。

經歷

說起來充滿美感,令人神往,更似不食人間煙火,離地三尺。不是的,這種「美感」不是無中生有,憑空而來,更非陽春白雪,脫離實際。這一切均來自真實人生,需要醖釀和機緣,其中既有渺小自身的體驗,也有上蒼命運的安排。這方面朱光潛先生在《詩論》中說得深刻:

「每人所能領略到的境界都是性格、情趣和經驗的返照,而性格、情趣和經驗是彼此不同的,所以無論是欣賞自然風景或是讀詩,各人在對象(object)中取得(take)多少,就看他在自我subject-ego中能夠付與(give)多少,無所付與便不能有所取得。」

是的,是需要付出(give)的,是有代價(cost)的。

性格和情趣大多是天生稟賦,但是經驗就很不一樣了,朱光潛對這方面的洞察及體會,真是觸動人心:

「藝術都是主觀的,都是作者情感的流露,但是它一定要經過幾分客觀化。藝術所用的情感並不是生糙的而是經過反省的。

蔡文姬在丟開親生子回國時絕寫不出《悲憤詩》,杜甫在『入門聞號啕,幼子飢已卒』時絕寫不出《自京赴奉先詠懷五百字》。這兩首詩都是『痛定思痛』的結果。

藝術家在寫切身的情感時,都必定把它加以客觀化,必定由站在主位的嘗受者退為站在客位的觀賞者。一般人不能把切身的經驗放在一種距離以外去看,所以情感儘管深刻,經驗儘管豐富,終不能創造藝術。」

朱光潛先生的《詩論》是文學評論,也是美學睿見,更是人生的體驗和升華,這本書是一輩子也看不完。我時而和古先生談起朱光潛,他也說起宗白華,認為他們的氣質和方法相當不同,但路殊同歸,都是中國美學史上難以逾越的宗師。

以上是我和古先生的回憶點滴,我也藏於心底。這些年古先生數次主動提出我可以開影展或者出書,他可以替我寫序。有一次在門口送我時,還認真的說了一次,順帶一句玩笑話,「序言寫什麽,可以我說了算的。」這些我都記得,如此溫暖,如此清晰。

好些年都過去了,我什麼也沒有做。這既是我的心緒狀態,也是我的創作動力,看似矛盾,卻也如此的合情合理。

暫別

要問我攝影到底是什麼,我可以悄悄的告訴你,攝影就是一首詩,每一張相片,都是詩的化身,是對時光的珍惜和不捨,也是對存在的驚嘆與感懷。當攝影進入狀態時,那和讀一首詩的感覺並無二緻,這裏需要的是本能和真實,並沒有多少刻意和機心。

古先生就是詩一樣的人物,充實而有光輝。形體雖已不在,但是他的風範和精神依然存在每一位有心人的心中,就好像他的巴黎老友所說,「他是香港文人中的銅蓮,活出自我的清香,長住有心人的心中。」

在古先生的葬禮上,雷先生的悼詞如此説道:

「古先生的處事行事,我覺得可以用16個字來形容:淡泊名利,寧靜致遠,誠懇待人,踏實做事。他有多方面的成就,但一般成功人士的風光,他都迴避了。

喜歡趁熱鬧的人,不會注意到他,認識他的,會對他由衷地敬重。他的一生,有如一幅國畫長卷,向前展開,呈現種種景致,既始終連貫,又不斷翻新,令人目不暇給。」

是的,真是由衷地敬重。

我自去年6月份在灼見名家撰寫文章,都會發給古先生,他都給予提點,予以鼓勵,說我是「有心人」,囑我多寫。但我那時不甚勤奮,隨意為之,有的稿子磨了幾個星期才完成。自古先生走後,我的寫作動力明顯加強,我很想在文章中,和他繼續進行真誠且有韻味的對話,就好像往日一樣。

離別也許是漸漸淡忘,但對於愛玲和古先生,離別反而加深了我的記憶。我很想用文字,凝聚我和他們的點滴回憶,與這兩位後無來者的故人作如此真實不虛的對話。

秋晨

2018年春,愛玲走了,古先生頗有感觸,也想起了自己的身後事。他希望將來能夠安靜地離開,除了至親和摯友,一切從簡,沒多少人知道。

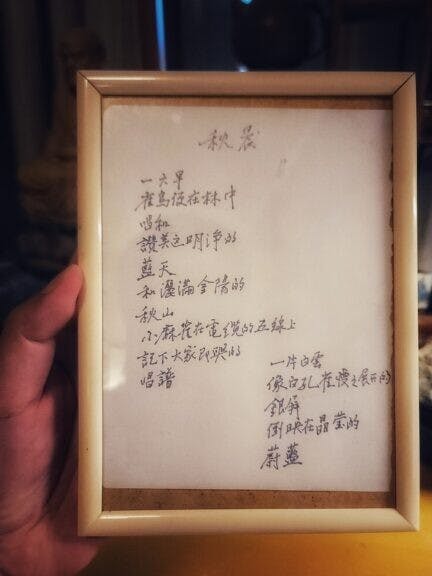

1月份的某個清晨,他如常往山邊小徑散步。那天天氣甚佳,他有所感悟,回來後寫了一首新詩《秋晨》。我剛好來探望他,他把新詩給我看,也讓我看了他寫在那黑皮小本子上,對於身後事的心緒。

他還認真的和我解釋詩中的每一句,甚至每一個字。對某個字的用法我不太理解,他微笑着說,「你可能對文字的敏感度還不夠,不明白這個字的重要性。」最後,他把這首新詩抄在一張白紙上,送了給我。

後來他在小本子上加上了這一句:

「林海突來訪,讓他看上面這段。他讀完低頭說:隨緣吧。說的也是。身後事,已是身不由己。」

回家後,我將這首詩裱在相架裏,放在床頭已經好幾年了。詩中寫實和寫意相結合,現實和幻想互相回蕩,充滿天真,蘊含童趣,就如古先生那充滿感情的目光,和天真的笑容。詩句的最後一段,很有味道,有永恆的感覺。

《秋晨》 古兆申(2018)

一大早

雀鳥便在林中

唱和

讚美這明淨的

藍天

和灑滿金陽的

秋山

小麻雀在電纜的五線上

記下了大家即興的

唱譜

一片白雲

像白孔雀慢慢展開的

銀屏

倒映在晶瑩的

蔚藍

懷念古兆申先生 3-3