外子因感染病毒住院數天,今日近午,我和他準備到迪欣湖走走,希望他盡快康復。到了地鐵站,就收到《詩風》好友的信息:余光中老師辭世了。這消息太突然,驚愕的感覺大大湧動,我一時無法接受,忍不住流下淚來。下午在迪欣湖仍斷續流淚,直到回家了還是止不住。

從中午開始,我不斷收到電話和信息,都要來問我光中老師的事。我正在傷心,都推辭了,但這些從傳媒來的盡都是友人或文壇上的年輕人,我不想讓大家失望,因此決定在臉書上先寫下一點,大家如有需要,於此引用好了。

我第一次看見光中老師,年紀很輕,大概是快要進大學的年紀。那時我已經參加了詩風社(1973年我以中學生的身份加入該社,那一年我剛好參加會考。)詩風社的師兄師姐(黃國彬、陸健鴻、胡國賢、郭懿言、譚福基等)都很仰慕光中老師。我們於是向他邀稿。他一點架子都沒有,不但會給我們稿子,來香港的時候,還會和我們見面。後來他在中大教學,還邀我們到中大宿舍去看望他。我們和他的來往,從未斷絕。

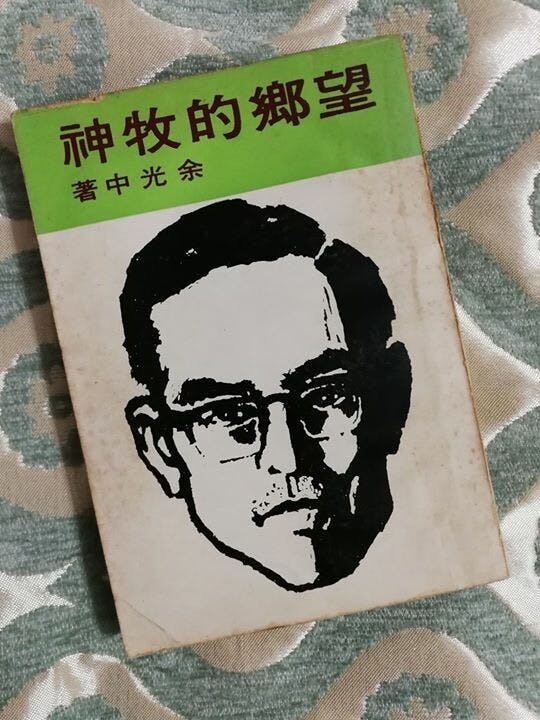

至於我,我中二的時候已經拿自己的零用錢去友聯買光中老師的書來看。可以說,我整個中學都在看他的書。老師和母親讓我看的冰心和魯迅,我那時是不愛看的。光中老師一本《望鄉的牧神》讀得我神魂顛倒。當時最難忘的是這幾句:「……這是落磯大山,最最有名的岩石集團,群峰橫行,擠成千排交錯的狼牙,咬缺八九州的藍天……」(〈咦呵西部〉)。讀初中的我簡直給這文字的高度嚇壞了。

當時我和詩風諸友尚未認識,余光中這個名字,是個遙遠的概念。只知道他樣子是很斯文的、是個戴眼鏡的中年人。那時,我除了讀他的書,還每一期看《中國學生週報》,而《中國學生週報》上也刊登他的詩作。我讀到〈有一個孕婦〉之時,心中出現了一種豁然開朗的感覺。這個印象很深刻。要知道,那時我們還在歌頌〈匆匆〉一類的散文,背誦〈再別康橋〉一類的新詩,而那都不是我特別喜歡的。假如不是接觸到余光中老師的散文和詩,我根本不會走上文學創作這條路,即使走上了,也不會以新詩和散文為主,可見余老師對我影響之深。

老師1974年進中大中文系教書,我則在1975年考進港大文學院。第一次去中大,該是去聯合的泳池比賽,繼而就是去中大的宿舍探望余老師了。還記得當時老師桌子上放了一疊學生的作業,作業上有紅色的筆跡,那是光中老師的親筆批改。我看着那些筆觸,驚呆了。我讀書十幾年,從未遇上過一個這麼認真的老師──他的中文字一點不潦草,整齊清晰之外,連微小的語文錯誤都細細糾正了,這樣批改一個作業要花上多少時間啊?大家在談天說地,我年紀最小,就窩在一旁發呆。我在想,我也希望有這樣的老師在身邊指點我,也許當時該進中大。我沒想到,余光中老師對學生的那份認真深深地打動了我──我後來教書,批改作業時盡量學習余老師的精細。學生都知道我批改時很少用潦草的中文字寫評語。這正正是我從余老師那裏學來的,也曾把此事告訴友人。

余老師在香港教學的11年裏,經常當文學獎的評判。那時候得過獎的許多文友,都得到余老師的賞識。余老師甚至會公開稱讚這些「後生仔女」有潛質,甚至說他們寫得好。余老師的中文幾乎是沒有瑕疵的,因此,他對文壇後輩的第一項要求就是文字好。陶傑說他是「用中國文字意象之第一人」,這一點都不誇張。他的〈中文的常態與變態〉改善了不知多少浸大同學的語文,到了如今,老師們還拿這篇文章來當教材。語文不夠好的年輕作家,余老師不會公開貶抑,卻不會提及他們。想不到這也引起了一些人的不滿。當年有一本叫做《文藝》的雜誌,余老師在某一期上輕輕稱讚了幾位年輕寫手──記憶中他們包括黃國彬、陳德錦、王良和和我自己幾個。豈料此話一出,這些年輕人頓給文壇其他人「封」為「余派」。加上余老師在中大有好些能寫能讀且敬佩老師的學生,例如黃秀蓮、陳錦昌(陳汗)等,余派之說就更言之鑿鑿了。《詩風》諸友如胡國賢、溫明、王偉明等人自然也給牽連在內。總之我們敬愛老師的人都是余派就是了。其實老師從未打算過組織什麼黨、什麼派,人家指摘他在香港「收徒」,他從來就只一笑置之。即使我們正面開口問他對此事的看法,他也不會回答,這是我親眼看見的,我敢保證,老師對我們只有鼓勵和愛護,從沒有這些人眼中的結黨之心。另一方面,到底余派有沒有被針對?余派長大成人甚至退休後,他們的學生(第三代了)又有沒有被針對、被諷刺?此事見仁見智。王良和就此有過詳盡的學術論述。幾十年過去了,我現在看見的只是余老師的胸襟和饒恕。

我在浸大教學近三十年,常用余老師的作品來做教材。我用得最多的是兩首詩。第一首是〈水晶牢──詠錶〉。余老師喜歡收集古董錶。他對古老手錶有很深的感情和觀察。這首詩先寫一個機械錶的樣子,詩人繼而以它來做時間的意象,最後探討人和時間的關係,是個結構緊密、思想精深的作品。裏面的句子,真是可堪念誦:

〈水晶牢──詠錶〉 余光中

放大鏡下彷彿才數得清的一群

要用細鉗子鉗來鉗去的

最殷勤最敏捷的小奴隸

是哪個惡作劇的壞精靈

從什麼地方拐來的,用什麼詭計

拐到這玲瓏的水晶牢裏?

鋼圓門依迴紋一旋上,滴水不透

日夜不休,按一個緊密的節奏

推吧,繞一個靜寂的中心

推動所有的金磨子成一座磨坊

流過世紀磨成了歲月

流過歲月磨成了時辰

流過時辰磨成了分秒

涓涓滴滴,從號稱不透水的閘門

偷偷地漏去。 這是世界上

最乖小的工廠,滴滴復答答

永不歇工,你不相信嗎?

貼你的耳朵吧,悄悄,在腕上

聽水晶牢裏眾奴在歌唱

應着齒輪和齒輪對齒

切切嚼時間單調的機聲

眾奴的合唱,你問,是歡喜或悲哀?

歡喜或悲哀是你的,你自己去咀嚼

悲哀的慢板和歡喜的快調

犀利的金磨子,你聽,無所謂悲哀

不悲哀,縱整條河流就這麼流去

從你的腕上。 輕輕,貼你的耳朵

聽兩種律動日夜在賽跑

熱血的脈搏對冷鋼的脈搏

熱血更快些,七十步對六十

最初是新血的一百四領先

童真的兔子遙遙在前面

但鋼的節奏愈追愈接近

貼你的耳朵在腕上,細心地聽

哪一種脈搏在敲奏你生命?

這個作品無論在主題、語言、節奏均無懈可擊,我認為是當代詠物詩的冠軍。另一首我常常用來教學的是〈蛛網〉:

暮色是一隻詭異的蜘蛛

躡水而來襲

複足暗暗地起落

平靜的海面卻不見蹤跡

也不知要向何處登陸

只知道一回顧

你我都已被擒

落進它吐不完的灰網去了

很多人都認為這只是一首寫暮色的小品,作者在用蛛網來比喻暮色,說不知不覺間暮色就來了。這確是個有特色的比喻。只此而已?假如只是這樣,詩人就不是光中老師了。這個作品的架構其實比想像中複雜和精密。詩人一方面用蛛網來描述暮色,但暮色這個「本體」,其實正是另一個「本體」的「喻體」。此詩層層深入,最終要揭示的是人生晚年的悄悄到臨。作品的最後一句中有「灰網」一詞,寫的當然是暮色的晦暗和蜘蛛的絲陣,但此詞還有第三重意義,那就是詩人漸漸變白的頭髮。這是點題的一句,讀來很有味道。

2015年3月6日,余老師到中大來演講。其後我們一起吃飯。那時的老師精神矍鑠,只是有點瘦。我們拍了好些照片,回家後,我還畫下了其中一幅。沒想到還未能把它親手送給老師,老師就辭世了。如今想起老師的種種,只覺悲從中來。老師,我永遠懷念你。