編按:中國著名經濟學家、全國人大財經委員會前副主任、全國政協經濟委員會前副主任、光華管理學院名譽院長厲以寧於2023年2月27日在北京逝世,享年92歲。本文為女兒在厲教授百日祭而作悼念文。

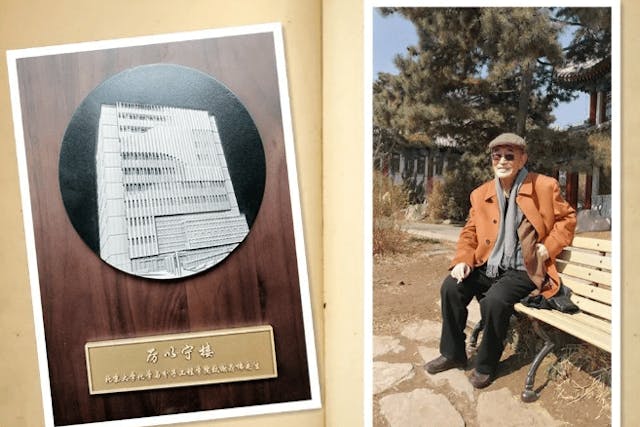

我的父親,厲以寧,自1951年8月底接到北京大學錄取通知書,隨即赴京上學,到2023年2月27日晚,走完92年又3個月的一生,沒有離開過北大。父親一生以北京大學為驕傲,北京大學給了他一切,他也把一生奉獻給了北京大學。

儘管他在社會上有許多頭銜,也獲有不少稱謂和尊稱,但是,在我眼裏,他的終身職業是——教師。「化身紅燭守書齋,照見窗前桃李已成材」。

教師父親

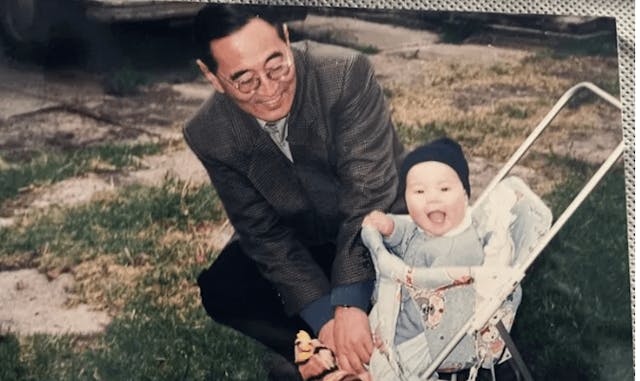

小時候,坐在父親自行車前杠的小竹椅子上去北大幼兒園,我知道他在北大上班,那一定是老師啦。

文革開始,紅衛兵湧進家裏,我目睹幾次被抄家。小小年紀,內心滿是惶恐,在角落里瑟瑟發抖,偷看一屋子晃動的身影,嚇到不敢哭,心想這些是他教過的學生嗎?

當時,我並不知道父親畢業後雖然留校,但沒有走上講台而是被分配到經濟系資料室,孤清寂寞地從事資料翻譯工作20多年,期間還屢遭批判,備受冷落。

1960年深秋,他30歲生日那天,妻子遠在東北、家有幼兒、老母親和外婆,他獨自騎車遊圓明園遺址,並有感而作詞一首:

半池衰草,

幾經風雨,

只剩幾株野菊。

西風過後又初霜,

照舊是花黃葉綠。

茫茫人世,

漫長苦旅,

一生如同弈局。

榮枯順逆俱尋常,

總難免彎彎曲曲。

當我高中畢業將去農村插隊時,他才告訴我自己的這段經歷,鼓勵我無論境地如何,都要自強不息。且為我插隊寫了這首詞:

飛雪,

飛雪,

大地生機未絕。

且看三月春晴,

又是漫山草青。

青草,

青草。

雪後成長更俏 。

當年我並不知道父親還為我寫過東西,在我面朝黃土背朝天的日子里,他的日子也不好過。20多年後,我第一次讀到時(以及所有他的詩詞),孩子已經遊繞膝前,真是感慨萬千。

但是我記得當年父親說:我就是個教師,我們沒有「後門」可以幫你,你千萬不要忘記讀書。你喜歡文學,好的作家需要豐富的人生體驗,插隊也是學習。

他把自己摘選的一本唐詩宋詞手寫本交給我,讓我抄寫。於是,我便在農村每日勞作收工後,常常爬在炕頭抄「作業」。

教師的女兒

文革開始後我上了小學,時不時要填寫家庭出身。我非常羨慕那些高調填報「革軍」、「革幹」、「工人」、「貧農」的同學,每次都是盡量不讓人看見,快快地寫下「教師」。

不過心里亦有絲絲「慶幸」,雖然「教師」這樣的家庭成分不配在人前「炫耀」,但至少不屬於階級敵人,還沒有被歸為「異類」。我努力且低調,生怕被革命群眾(老師和同學們)「另眼相待」。特殊年代之生存法則,即便是孩子也領略三分。

1969年,父親是第一批被發送江西鯉魚洲北大5.7幹校的人,當時我執意要和他一起去,他同意了。但是,就在去聽動員大會的那個晚上,外面大雨磅礴,他看著我慌亂地穿襪子,找「套鞋」(雨鞋)時,猶豫了。他說「你不要去聽吧,萬一你又不去了,會被人說是怕艱苦」。

動員會後,父親告訴我:「現在那里沒有小學校,你過一陣再去吧」。不久後,上小學的我,用父親送我上幼兒園的28大男車(自行車)駝著他的行李,奶奶抱著弟弟,我們從海澱太平莊一路走到北大校園。

校園掛著「歡迎西哈努克親王」的橫幅,廣播喇叭是激昂的歌曲,我們混在歡送的人群里,目送父親在車上向我們招了招手。看到這麽熱鬧的場面,小孩子的好奇和虛榮心冒上來了,開始後悔沒有和父親一起去。

車開走了,奶奶說「你爸爸哭了,他從來不哭的」。我頓時感到心里很痛,卻不知道如何表達。

紅葉秋,

紅葉秋,

怕尋紅葉在荒洲,

舉目黃沙無一樹,

朝朝唯見贛江流。

這是1969年父親向他的朋友描述當時看到的鯉魚洲。

父親來信了,告訴我他留了一枚「瓷的像章」給我(文革中最時尚標致,也許是到了江西,人家發的?),我也給他寫了回信。

再次收到父親的來信,還附有我的那一封信,他把信中的錯別字都改了。比如「昨天」,我把「昨」的偏旁「日」寫成了「目」。那一次,我偷偷哭了,對父親的思念和對當初沒有堅持和他一起去的懊悔,伴著淚水奔湧而下。

當1970年底母親決定一起下放到鯉魚洲五七幹校與父親會合時,我義無反顧地跟隨而去。奶奶帶著她的母親(我父親的外婆,我叫她老祖)和弟弟將去廣州,從此北京的家人走室空,不覆存在。

對這次遠行我深深地期待,但一直沒有留意時年84歲的老祖她的感受。就在我們臨出家門向老祖告別時,她老人家突然一把抓住我的手臂,緊緊地抓住,揪心裂肺地放聲大哭。她說舍不得我走啊,她一手把我帶大,自己老了,恐怕再也見不到我們了……

我突然意識到這就是人們說得「永別」吧!絕望、恐懼、不舍和無奈一齊襲來,對著老祖,除了撕心裂肺地哭,悲痛欲絕地哭,跪地嚎啕地哭,再也說不出一句話來……

悲切地告別了親人,離開北京。幾天後與母親來到鄱陽湖畔的鯉魚洲北大5.7幹校,從此與一大批每日在田間地頭勞作的知識分子,包括父親,過起「5.7」戰士的生活。這也是我今生第一次與父母親生活在一起,住進一間放置工具的茅草房,雖漏雨透風,但可安身。

春風吹遍沙洲路,

江村處處留春住。

堤下好安家,

半坡油菜花。

花開河岸外,

花落香還在。

新籽出新苗,

明年分外嬌。

父親對我和母親的到來,顯然是歡喜的,為我們的新居寫詩留念。

我上了5.7小校,生活雖苦但精神上無比放松,因為再不必害怕填寫家庭出身,多數同學和我一樣,都是當時的「臭老九」家屬,而且,都有參加學校組織、去革命聖地井岡山的資格。

走上講台

經過漫漫長夜,大地生機未絕,我們迎來了三月春晴。父親曾這樣描寫1978年的校園初春:

湖邊殘雪風吹去,

墻外麥苗青幾許,

一行燕子報春來,

小徑花叢聞笑語。

黃昏忽又瀟瀟雨,

乍暖還寒何足慮,

隆冬已盡再難回,

歷史無情終有序。

校園生機。

七十年代末,父親再次走向講台(60年代初曾擔任教職,文革開始中斷)。經過20年的閱讀與思考,沈澱與積累,終於厚積薄發,父親的經濟學研究結出了累累碩果。

不僅開設的課程前沿且廣博,包括西方經濟史、比較經濟史、西方經濟學、西方經濟學說史等,也講授政治經濟學、《資本論》解讀等課程,成為廣受學生歡迎的厲老師、厲教授,而且,學術專著頻出,陸續向讀者展示了他20幾年來對西方經濟學的研究成果,成為中國經濟學界的領路人。

即使後來連續三屆出任全國人大常委及三屆全國政協常委,且都負責專職委員會的工作,在校內也擔任了一些行政職務,包括學術委員會和院系管理工作,但是每學期給學生上課、給企業家培訓班上課、帶研究生(碩士生和博士生)、培養進修教師、參加各個課題研究、還有出國短期講學、出席國際學術會議,都是父親口中的份內工作,不能不負起責任。一如他自己所言「我雖然有很多頭銜,但是我的第一重身份是教師」。

通常每學期父親給本科生和研究生各上3門課,每逢授課必周密準備,全身心投入。70歲後,還為光華管理學院的大學生、研究生開設「詩詞欣賞」一課,內容以父親對歷朝歷代的詩家、詞家欣賞和評價為主,真是不可謂不忙。

但是,他鐘情於講壇,樂此不疲。無論什麽活動、什麽人來邀請、去什麽場所開會,他首先要查看是不是與上課安排有沖突。上課是最不能打攪、不能耽誤之要務。

父親的授課和演講從來是開門見山,「今天我講5個問題……,第一」,可為標準開場白。通篇閒話不敘,善於用通俗易懂的語言,引人入勝,講清經濟學、管理學之深奧道理,用躬身調研案例和寓言故事讓理論和政策分析更加生動細致,充滿辯證和哲理。

連我上小學的兒子,暑假陪外公到外地調研後,給我講龜兔賽跑的故事,竟比標準版(兔子睡覺烏龜後來居上,贏得比賽)多出了兩個結局(兔子贏了,和龜兔合作,雙贏)。開始我以為他「瞎編」,細問才知「聽外公講的」,細想,竟覺得「有道理」。

時代機遇

1980年代,改革開放成為主旋律,父親不僅課堂上授課,還經常開辦講座,在家接待上門求教的學子,同時著書立說,對中國經濟改革發表自己的見解。

階梯教室的經濟學大課,我是後排學員,辦公樓禮堂連續3天關於改革思路的演講,我是坐在地上的聽眾之一,青年學子絡繹不絕到家里「請教厲老師」,我亦常是那個應門的人。

我看的第一本介紹西方經濟學說的書是父親所著《論加爾布雷思的制度經濟學說》(商務印書館,1979)。印象最深刻、讀到手不釋卷的是《二十世紀的英國經濟 –「英國病」研究》(父親與他的恩師羅志如教授花費四年時間1978-1981完成,由父親獨自執筆,一氣呵成,於1982年出版)。

這些書不僅讓我眼界大開,對外面的世界愈發向往,亦對從未出過國、留過洋,卻對西方經濟學有如此深入了解和透徹分析的父親愈發敬佩。他用身教向我釋義了:刻苦、專注、堅韌、堅持之成功要義。

中國從計劃經濟到市場經濟體制之轉變過程中,無論經濟學家亦或普羅大眾,歧見紛紜異乎普遍且熱烈。

父親,作為中國社會主義市場經濟理論的重要開拓者、經濟體制改革的積極倡導者,還是深入一線紮實調研躬身踐行的探索者,經歷了學術上的激烈紛爭與現實經濟的碰撞摩擦。

當他的理論或政策主張不被接納甚至遭受非議和攻擊,還有毫無根據的批判時,他最多選擇沉默,「不同歪曲我的原意而撰寫批判我的觀點的學者爭論」(厲以寧:《厲以寧學術自傳》,廣東經濟出版社,2020年,2月),繼續自己的研究,埋頭寫書而不是放棄,更沒有逃避,一切交予實踐來評判。

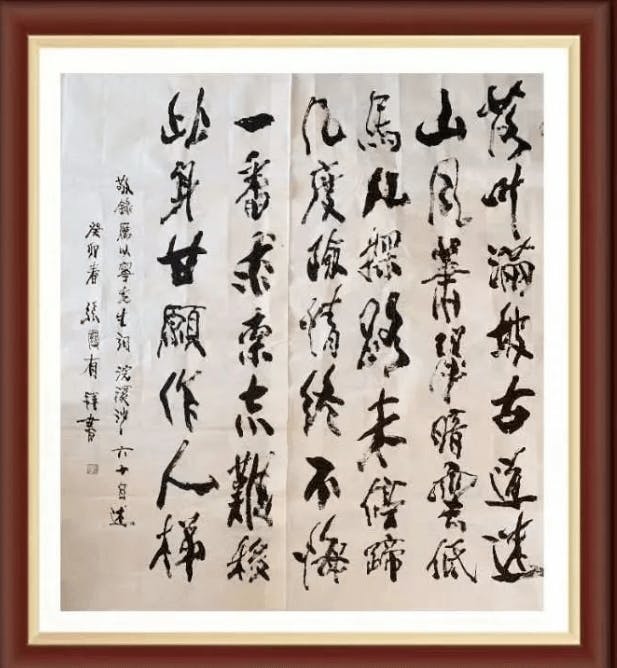

1990年,人生一甲子,父親提出的股份制改革主張,正遭到一些人批評,他寫下60自述,以表心跡:

落葉滿坡古道迷,

山風蕭瑟暗雲低,

馬兒探路未停碲。

幾度險情終不悔,

一番求索志難移,

此身甘願做人梯。

小學時每填家庭出身便戰戰兢兢的女孩,現在對「教師」這個職業充滿敬意,對自己身為教師的女兒感到自豪,對父親深受學生愛戴倍感溫暖,對他淵博的學識敬佩不已。

當然,更對他的經濟學理論在中國之改革實踐中得以應用無比欣慰,這不就是他作為讀書人之初心「經世致用」之最佳體現嗎?

父親在巨大的壓力面前,在輿論之風口浪尖上所表現出的學術自信與創新、道德勇氣與敢當、逆境中之智慧與堅韌,更是我人生之榜樣。

「80後」的父親

2010年,1930年出生的父親成為「80後」,但幹勁卻不減,除了給研究生、EMBA學生上課,依然堅持給本科生上課。

父親多次說過「學生考上北大,高分才能進光華,自然期待能見到本院系的名教授、大師級專家學者,給他們上課也是份內的事」。於是,走上講台,給學生上課,對父親不僅是天經地義的責任,還是義不容辭的使命,是他畢生執著的追求。

父親認為經濟學的創作並非依靠靈感,更不是靠激情。經濟學家必須深入實際,而且經濟學說正確與否,需要經過實踐的檢驗。

因此,他依然到各地去考察、調研、作報告,甚至長途跋涉,出國訪問,請他出席各種會議的邀請依然絡繹不絕,同時,繼續每日晨起伏案寫書。

「我一再說,經濟學家不應當沈默,經濟學家的沈默會造成國家的重大損失」(厲以寧:《厲以寧學術自傳》,廣東經濟出版社,2020年,2月)。

我們開始擔心他過度勞累,勸他減少馬不停蹄的出訪、考察、作報告,但他依舊有自己的節奏。講課,條理清晰,得心應手;作報告,精神抖擻,問答自如;走路,徑自向前。別人要攙扶他,他總是硬氣地把手一甩,決絕地冒出兩個字「不要」。

2017年初春的一天,他和母親當時在深圳,我們一起帶著孩子到外面去玩,父親從車上下來,走過一段緩坡,他突然把自己的手交給了我,那一瞬間,我意識到父親真的開始「老了」,已經力不從心。

盡管他的體能和機能在逐漸下降,但他沒有卸下一名教師的責任,依然繼續給學生上課,為研究生審閱、批改論文,主持論文答辯會,即便走路需要有人攙扶,也沒有停止到外地調研、開會、作報告。

2018年9月中旬,我剛好在北京。那天上午父親要給EMBA的同學上課,我陪他一起來到光華管理學院。

是年88歲的父親,一生鐘情於講壇的老教師,語速輕緩、聲線不似以前洪亮,翻閱講義的手有些顫抖,但是依舊條理清晰,旁征博引,娓娓道來,解答提問,堅持上完3個小時的課。

坐在下面的我,很想集中精力認真聽課,但卻思緒萬千,百感交集。他曾說過的話湧上心間:「盡管我在北京大學任教好多年了,但直到現在,我仍然以自己能作為北大教師中的一員而自豪」。

我知道勤勉、堅韌、奮鬥了一生的父親,這個三尺講台,才是他最後的人生舞台。

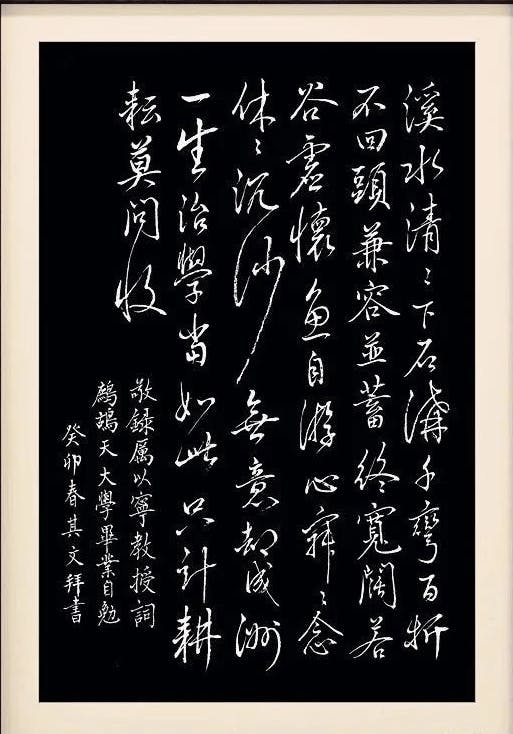

「心寂寂,念休休,沉沙無意卻成洲,一生治學當如此,只計耕耘莫問收」,父親1955年大學畢業的自勉之作,恰是他一生之真實寫照。

最後的告白

我是一個常年「生活在別處」的人,在沒有互聯網的時代,與家人的聯繫主要靠通信。父親給我的信不多,風格為「教學提綱」式–言簡意賅,1,2,3,4,5,每個數字後一到兩句話。

有時,在母親閒敘家常的信尾,寫幾句,或是另在一張信紙上簡明扼要列出幾點(上過父親的課或聽過他講座的人也許記得,大多數時候他不用講稿。只是在一張紙或卡片上列出一系列的提綱,1,2,3,4,5……)。

即使與父親獨處,他的話也不多,不會侃侃而談,而是點到為止。沉靜中的祥和、寡言中的默契、忙碌中的關注、無聲中的陪伴,是我與父親慣常的相處方式。

但他有幽默感,喜歡開玩笑,特別開心和孫輩「逗」。我兒子國外長大,小時候中文理解程度有限,常被外公的玩笑惹得「咋咋跳」。父親是家中老大,與難得一見的弟弟妹妹們一起時,也是聽他講我眼中的叔叔姑姑們當年的笑話,玩笑中的幽默很是歡愉。

倒是父親給我寫的那些詩詞(詳見:父親的序),親情似海,父愛如山,對我寄予厚望。在過去的時光歲月里,一段段珍貴的回憶,告訴我曾被人視如珍寶的愛著,這父女情長,是永不落幕的生命樂章……

感謝我們今生父女一場,讓我擁有了一個不尋常的人生。

父親已去,我唯希望在文字里「留住」他。我把父親彌留之際我對他說的一些話收錄於此:

您一生服務北大,貢獻北大,是您的光榮,我們的驕傲。您教書育人過60載,培養學生無數。您的課堂,點燃了一代代學子投身中國改革與發展事業的激情。您為至少一代人打開了一扇窗,永遠不會關上。

思想者的生命是思想,這一代一代的學生中,一定會有些人將您的經濟學理論和思想傳承下去,這就是您生命的延續;

您一生勤奮,著作等身,沉沙無意卻成洲。您將對世界經濟深入之研究、對中國經濟深邃之洞見、深刻之思考、深厚之理論付諸文字,留給世人。

您關於中國經濟改革發展的多部著作被翻譯成多個語種出版,為世界了解中國的轉型發展提供了重要的窗口,顯著提升了中國經濟學理論的全球影響力。

您的書只要還有人讀,您的思想就在傳遞,生命就在延續;

感謝改革開放的大時代,給與了您檢驗經濟學理論的舞台,將您的經濟學思想從三尺講台擴展到960萬平方公里之疆域。您的經濟學理論和改革思想至少幫助了兩代中國人改變命運,過上了好日子。他們過著的幸福生活,就是對您最好的紀念。

遠行的父親

「假定有人問我,如果時光可以倒轉,一切從頭開始,讓你重新選擇職業的話,你會選擇什麽?毫無疑問,我熱愛教師這一行,我仍會選擇教師這一行」—厲以寧,1998年5月(選自《山景總須橫側看:厲以寧散文集》,北京大學出版社,2003年9月版)。

父親完成了他這一代人的使命,無悔今生,沒有遺憾。在2023年3月7日的告別儀式上,4000多人自發自願前往八寶山為他送行。

無論是八寶山送別還是北大百年講堂三天祭奠(2023.3.4-6),他過去的同事、學生們紛沓而至、年輕學子絡繹不絕,緬懷、吊唁之挽聯來自四面八方,讓我倍感慰籍和溫暖。我在一代又一代學生的身上看到父親思想的延伸、生命的延續。

最後以父親86歲生日自敘(寫於2016年,是我能找到的、他的最後一首生日詞作),向父親告別。

當初豈敢少年狂?

下沅江,

出湖湘,

負笈京華、治學識同窗。

早遇恩師勤指點,

知正誤,

永難忘。

而今學子已成行,

著書忙,

似墾荒,

雖過八旬、敬業在課堂。

試問平生何所願?

青勝藍,

滿庭芳。

遠去的父親、一生「敬業在課堂」的父親,成為您的女兒,是我今生之榮幸,作為教師的女兒,是我永遠的驕傲。

永遠的未名湖啊,請留住父親的身影,望着你,我遠行的父親,又回到湖邊漫步……

註:

1. 文中詩詞均選自《厲以寧詩詞全集》,商務印書館,2018年1月版。

2. 謹此致敬北京大學光華管理學院創始副院長張國有教授、創始副院長王其文教授,手書父親詩作,深致謝忱。

厲放博士簡介:

澳洲蒙納殊大學經濟學博士、中國人民銀行研究生院(現稱清華大學五道口金融學院)貨幣銀行學碩士及日本國際基督教大學公共行政學碩士,現任元大證券(香港)有限公司董事總經理、招商局中國基金有限公司獨立非執行董事,具有超過20年在證券、資產管理、保險和銀行之專業經驗。