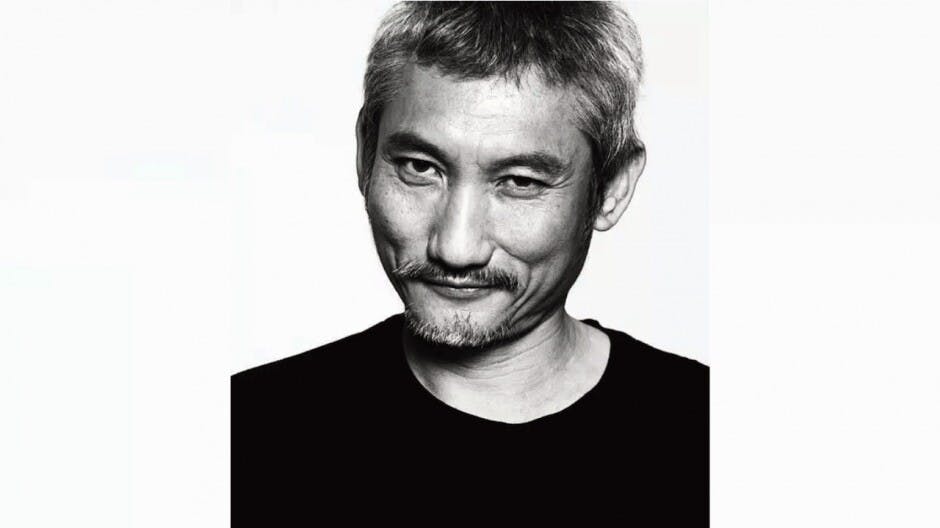

封面圖片:徐克的海外華人角度即是將末世創造轉化,折射新世紀中沒有二元對立的秩序的新邏輯,在邊緣與邊緣的交錯重疊的立足點上,靈活地尋求,而且建造生存的方法,以及人性和藝術的美麗結晶的角度。(網上圖片)

如前文所述,《笑傲江湖》的華俠世界充滿極端的權利慾和相應的極度的隱退慾,其所批判的對象不是福柯式的對權利本身性質及其體制的建立與衍生,而是對權利泯滅人性的思考,多了一層道德上的考慮。在這一層面上,小說成功地勾勒出了政治人性的黑暗面,儼然成為一個政治寓言,其影射的對象可以是「文革」時之愛權者,也可以是任何政治人物喪失人性後的寫照,其寄寓點是沒有特定歷史背景的古老中國,因而可喻古喻今,享有普遍性。

但這也許正是海外華人的角度,以時間上遙遠的國度影射心理上遙遠的中原,在懷舊和懷疑的交錯中,在感同身受卻又似隔了一層的矛盾情感中,流露一個複雜的流放的觀點。九七屆近,從金庸在《明報》的一系列社評中,正可看出此矛盾情緒,提供我們如上分析《笑傲江湖》的參照。從1981到1984年有關香港前途的社評中,我們可以窺見他對中國的複雜情懷,一方面說要顧及「中國作為一個大國,社會主義革命政權的體面,不能稍有損害中國的榮譽和民族尊嚴」,不斷提醒港人不必為九七的來臨驚慌,另一方面卻對英國政府「重視法治、自由、人權的原則」有深深的認同,認為中國、英國、香港居民三方面必須都充分滿意。及至香港人被拒於中英談判之外,金庸的筆氣鋒迴路轉,多了一些《笑傲江湖》式的瀟灑態度,直言「一笑置之,走着瞧吧」:

「香港人向來靠態度現實而生存,大家既不毫無根據的悲觀,也不盲目的樂觀⋯⋯但如不能解決,那也沒什麼大不了,談到最後,多數人都是瀟灑的一笑,沒有人有任何緊張或擔心的表情。」

香港:生金蛋怪鵝的疾呼

這裏對香港人的看法,把香港人這一範疇鎖定為獨特的一個群體,有別於別的群體,似乎擁有自己的民族性或群體性格。這種獨特群體的建構,即是國族思維的基本要素,以有別於其他國族。但由於香港並非一個國家,這種思維所建構的乃是「香港人」這一認同非等同於「中國人」或「英國人」的論述,進而促進香港人的主體建構與生產。因而,金庸筆下的香港,「是一隻生金蛋的怪鵝,這隻鵝並不美麗,旁人看他都覺得不順眼,但如拔去了她的醜毛,插上一些鳳凰毛、孔雀毛、錦雞毛,這隻怪鵝就不生金蛋了」。生金蛋的怪鵝疾呼:「你不可改變我!」

這種對香港人群體特殊族群性的關注,發展成對中英協議的失望,因為協議完全抹殺了港人的意願及看法。金庸的生花妙筆將港人最後的影響力,用消極卻極盡諷刺的口氣描述起來:

「雖然在法律上或實際上,香港人對於中英協議並無否決權,抗議或反對也不會有什麼真正效果,但我們至少在1997年之前有『不能贊成權』、『缺乏信心權』、『調走資金權』、『逃之夭夭權』。那麼今後13年的繁榮穩定恐怕也就渺茫得很了。」

1984年對香港前途之不安,導致對香港人這一族群的特意關懷,一方面建構其主體性,另一方面運用其主體性堅持它所能使用的權利及影響力,在其消極和諷刺結合的語氣中,蘊含着身處邊陲的香港人的機智和無奈,實在是大不同於中國中心或英國中心的國族思維。如果香港人這一群體的建構,如上所述,有國族思維的影子,那也是在萬般無奈和矛盾層出的歷史情境下被迫產生的;其群體的建構,不是繫於國家,也不是民族或種族,而是共同面對九七的一個共同體,因歷史情境之特殊,而自我生產出來的。

以上對香港人的這一認同建構的討論,正可參照《笑傲江湖》中的海外華人角度,在不妥協這一認同的基礎上,對中華文化保持多元的複雜思考。如《笑傲江湖》中性別和種族秩序之井然,似乎暗指中原漢文化的民族中心傾向和性別角色缺乏韌性的刻板傾向,遙指其偏執之處。金庸在小說中大體保留了此種刻板的性別種族觀,顯示流放中的華文化或者更會保留中原文化的偏執之處。所謂的流放文化的「泡沫效應」指的就是流放者如何執着於流放前的母國文化,把它放在一個泡沫裏,保留它一切的原樣,不受歷史時間的牽染和在地文化的雜種化,冷凍在歷史之外,則更正統更完整。金庸對華俠文化的呈現,對古老中華文化的緬懷,有泡沫效應的影子。但當他將小說的政治寓言突顯且落實在「文革」上時,他又將長遠的文化角度賦予現實性和歷史性,使《笑傲江湖》即有普遍的文化懷鄉意識,也有特定的政治諷刺意蘊。

明朝廷、漢江湖、苗族群:三大疆界的權利遊戲

根據《笑傲江湖》改編的三部電影,雖然徐克所扮演的工作角色並非全是導演,卻都有極深的徐克風格的烙印。《笑傲江湖》(1990)雖由武俠影片大師胡金銓掛名導演,但由於他於影片製作的中途退出,而實際的工作由徐克、程小東和李惠民一起完成。《笑傲江湖之東方不敗》(1991)則由徐克編劇,掛名導演的是程小東。而《東方不敗之風雲再起》(1993)由徐克監製、參與編劇,導演掛名則是程小東和李惠民。誠如香港文化評論家洛楓所言,「徐克風格」瀰漫這電影系列,雖然他掛名不同的角色,實則是屬於「徐克電影」這一範疇的,因為電影的整體結合,基本上是徐克給予有機的組織。

電影《笑傲江湖》第一部由葵花寶典在內承運庫的被盜拉起序幕,整部電影圍繞着爭奪葵花寶典而牽動情節的發展,大致把各種人物分成兩類:欲奪取寶典的愛權之士(包括江湖上的人物如岳不群、左冷禪和林震南,以及在朝人士東廠宦官古公公和其屬下的歐陽全),以及對此寶典毫無興趣的俠士(女士)和少數民族(令狐沖及其師妹岳靈珊和日月神教的各苗族人物)。

在原本《笑傲江湖》的人物譜上,電影加入了官場人物,背景為明朝萬曆年間。在金庸小說中,江湖是毋庸置疑的漢人天下,只偶然有苗女藍鳳凰的出現而已,官場人物也極少出現,不形成敘述中有影響力的意義據點。在徐克的編導下,《笑傲江湖》的世界由三大勢力組成:明朝廷、漢江湖、苗族群。這三個疆界大致互不相通,因而越界者難逃大禍。如林震南原為錦衣衛退隱到江湖,因盜取寶典以保身而遭致明廷的追殺而家破人亡;順風堂堂主漢人劉正風和日月神教的苗族曲洋之相知相惜也遭來殺身之禍等。小說中的日月神教原是各漢族江湖之派別之一,而在電影中變成苗族一派,因而許多衝突變得更有張力和戲劇性。而這些衝突的描寫也多有絕妙之筆。

首先,以古公公(被閹割的男性)為代表的明廷,看似秩序井然,卻是險惡多端的權利角逐場地。歐陽全與他明爭暗奪寶典,處處展示個人的權利慾和對明廷的忠誠,所用的手段又是卑劣至極,不但借刀殺人以保官貌堂皇,更嫁禍於無辜的日月神教以掩飾其可怖可唾的所作所為,並對日月神教趕盡殺絕,極盡暴力治國的能事。這樣的明廷,其卑鄙與可恥,甚於江湖諸人物,因為它全以偽道德所支配。

次之,江湖本身也因權利鬥爭而充滿險惡,由岳靈珊善良童稚的眼光去看,只能導致她生一場重病並對江湖心灰意冷,萌生退出江湖之意。華山派前輩風清揚在傳授獨孤九劍於令狐沖時所說的語重心長的一句話,清楚地點出徐克對漢江湖的看法:「江湖派別,滿口道理,只不過是一場權利遊戲。」江湖人士外表的道貌岸然,回應明廷走狗的虛偽,二者實乃一丘之貉。如左冷禪以江湖身份暗地替朝廷出力,是典型的御用殺手,毫無原則可言。風清揚、令狐沖、劉正風等人超乎江湖的權利遊戲因而形成江湖中的邊緣人物,看清了江湖,只想「笑傲江湖」。

而電影中的第三大群體,也就是日月神教的苗族,也正是漢江湖以外的象徵,風清揚和令狐沖與苗族的交往正表示了邊緣的觀點的寬廣,其能夠容納異者的開放,因而不為明廷或漢江湖所容。在電影的敘述結構中,苗族的角度是被賦予相當的同情的。明廷從濫殺林震南一家並嫁禍於日月神教起,將林家的慘事這一事件的詮釋歸納成「漢苗恩怨」,並以其名盡誅苗族,苗族不僅是百受怨辜和壓迫,更是被完全「他者化」,在主流的漢族眼中是可以隨時鏟滅的對象。這裏很有趣的一點是有關苗人自我分析漢人對之壓迫的理由為經濟層面上的。苗女任盈盈以為此原由為苗人販賣私鹽之故,所以,這是一種原始暴力型的經濟控制的一面,以保護漢人身居統治者的既得經濟利益。

(請按下一頁繼續閱讀)