多年前看過《筆記〈清明上河圖〉》,作者是趙廣超老師,翻閱時,已留下深刻印象。

別緻的筆記、細膩呈現的畫面,生動而有趣,正是這本書的特色。

作者仿似化身畫中人,為讀者開路,讓大家跟着他,走回北宋,在京城汴梁、汴河兩岸的農村、市集,到處蹓躂,東逛逛、西瞧瞧……宋代的繁榮興盛,近千年前的生活,具體地展現眼前。

2018年,專訪司徒元傑館長,才知道趙老師擁有自己的工作室,曾免費幫忙香港藝術館製作動畫。他們是老朋友,一直以來合作無間,共同推廣藝術教育。

去年5月,到山西去,追隨梁思成、林徽因的足跡,看唐代建築。抵太原後,第二天便直奔南禪寺、佛光寺,償了多年的心願,然後跑到五台山去,轉了一圏……接着是應縣木塔、懸空寺,還去了雲崗石窟。離開太原那天,誤打誤撞,走進Sisyphe西西弗書店,居然給我找到了《不只中國木建築》,雖然是2018年的版本,但這是趙老師的第一本著作,登時喜出望外……

回家後,捧書細讀。閱罷,不單長了知識,認識了中國傳統建築的特色,還能了解建築背後的故事,體會到建築中所蘊涵的文明。

在書中的後記〈記佛光寺〉中,他說「歷史選擇了唐代,歲月選擇了佛光寺……」讀到這句話,時間彷彿凝住了,就在那一刻,我發願要訪問他。

然而,一直苦無機會,輾轉到了今年2月下旬,得司徒館長牽線,聯絡到趙老師的助手Eileen,請她替我安排。

3月中旬,一個雲淡風輕的下午,我來到了「青衣游泳池」外的集合地點,還未到約定的時間,老遠已見到他和Eileen坐在木椅上……隨後,我們便徐徐步行到青衣海濱公園長廊。

正值疫症持續蔓延,從沒想過,那麼快,能與趙老師面談。

他自稱是「高危人士」──「我的血管大動脈撕裂,曾做手術,去年亦曾患上急性腹膜炎,可說相當危險。」嚇得我戰戰兢兢的……

「對我最大的影響,就是很容易『無氣』,而且有時會『失語』,關上門看書、寫作,很容易便說不出話來。以前在理工時,通常要有10分鐘時間warm up,否則我上不了課。」經他這麼一說,我心裏更忐忑不安。

幸而,公園的人流不多。我們找到一個角落坐下來,面對着不遠處的大海,我們開始聊起來,就從他小時候開始……

藝術之路,源於「本能」!

趙老師坦言,自小便喜歡繪畫。

「我教書時,曾經說過『設計是一種職業,藝術是一種本能』。踏上藝術之路,不是選擇一種職業,在任何時間,我也沒離開過它……」從小到大,順理成章地,經過不同的、彎彎曲曲的路,他走到法國讀書。

他出生於洪水橋,後來搬往錦田居住,笑稱自己是「鄉下人」。

小時候的他,曾閱讀大量翻譯作品。他常常跑到圖書館去,找尋翻譯作品來看,從大部頭的作品,到莎士比亞,以至哲學性的課題,他什麼都感興趣,有的可能只聽過書名。他說譯者的水平不高,影響了他的思想,還有寫文的風格。

「那些人搞翻譯,文字繁複,將一些西方的語意,累贅地表達出來。我不斷地看,看得多,結果便學了他們的文字。」他笑着說。

「站在研究中國文化藝術的立場來看,中國人對於器物的珍愛程度不高,往往等到人家『奇貨可居』,自己才半知半懂地,開始去接受它,我們的博物館,我們的專家……都是如此。直至那樣物件,在國際上取得一定的聲譽,才如夢初醒般,覺得它珍貴!」談到這個現象,他開始有點激動。

他感慨地指出:「最不濟之處,就是『好』與『不好』,也要人家教,自己才認識。直到今天,我們仍然不懂如何去看蒙娜麗莎、巴特龍神殿,甚至不懂得去欣賞一套電影。」

「欣賞是關乎喜惡的,喜不喜歡,是最基本的價值判斷。可是,在香港讀書,從小在外國文化的灌輸下,連喜歡某樣東西,也要西方的『加持』才成,好可怕!」我們真的要檢討一下當年的「殖民地教育」!

他到法國後,發現每個學生可以自由、瀟灑地決定個人的喜惡,自行思考文化藝術,「醒覺也好,放棄也好,他們有足夠的養分,與這些價值敵對或共處,正是我們沒有的……」這也是他在外地讀書的體會。

回想當年,「小時候,學畫無門,唯有看書,無論音樂或藝術,也是靠自學的。」

說起那些年,趙老師又補充:「我很少提到返學的日子,主要因為是曠課太多,我將上課的時間,移到圖書館中。」噢!翹課自學,原來是他的強項。

他最大的手筆,就是買了一套《世界名畫全集》,用作模仿。

「通過又舊又爛的印刷機,low-tech printing,我嘗試進入藝術家的內心世界,以至客觀世界……」結果有一段很長的時間,他的畫有如「老人」的作品,一開始便變得衰老。

提及少作,他興致勃勃的,取出iPad,展示他的畫,「我什麼都畫!十多歲時的作品,現在的我幾乎畫不出來,因為年老體弱……」他邊笑邊說,在iPad的屛幕上,掃來掃去,彈指一揮,又掃出另外一張,畫的是黃昏的一線光,陽光照射到兩盆白玉蘭上面──「我就將這瞬間畫下來,這個地方,曾出現一條名叫『貝貝』的小鱷魚。」他寫生的地方,就在南生圍。

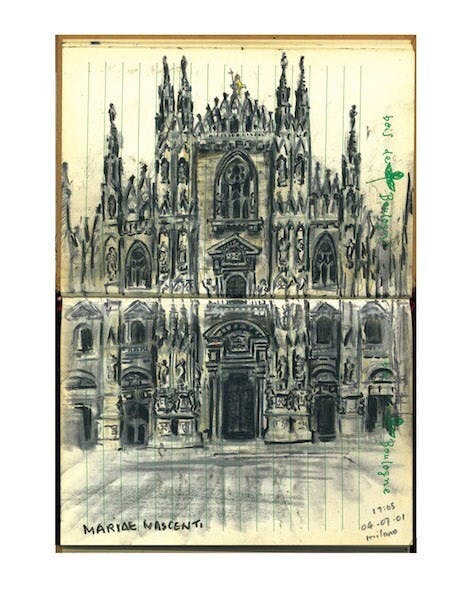

接着的一幅是素描,「當年我在意大利米蘭,眼見一班人,將大教堂畫得很『差』、很『俗』,令我覺得好『嬲』,於是就站在一旁,畫一張作為示範,讓他們看看……接着,我便去喝咖啡,然後去尋找我的Spiritual friend達芬奇……」我低頭仔細一看,這幅素描很精彩,而他憤怒的樣子,似乎也在眼前晃動。

「至於這一張,畫的是錦田的平原,當時我學習畫綠色。」色彩對比強烈,乍看之下,彷彿有點高更的影子。

「小時候不知是什麼,後來在羅浮宮,在奧賽博物館,在看到那些畫作,好像自己朋友的作品般熟悉……」怪不得他到法國後,對於野獸派作品的了解,一點困難也沒有。

留法學藝,為了「虛榮」?

「我申請往法國念美術,可能是為了虛榮,也說不定。」當時巴黎有一個中央評議會,評審其作品後,就豁免了首三年的課程,讓他由碩士班讀起。他選了貝桑松(Besançon)的美術學院,作為學習的起點,「我是在鄉下長大的人,所以不選巴黎。」好理直氣壯!

他前往法國的時候,大概23歲。「我非常幸運,因為初抵法國,在巴黎機場時,身上所有錢,已給偷光了。」有如冥冥中自有安排,免去三年的學習時間,也為他省了不少錢。美院的院長非常好,還替他申請獎學金,他在貝桑松三年,完成指定的學業後,才返回巴黎。

為了到法國進修,他曾在香港的法國文化協會(Alliance Française)念法文。「我住在元朗,往佐敦道學法文,來回要花五至六個小時的交通時間。當時我很勤力,讀到中級班,可以將Text book倒背如流……」好厲害!

「其實講法文,就好像寫作一樣,掌握最基本的語法,記住了vocabulary、expression的應用,便可以了。」頓了一頓,他繼續說下去,「到法國後,我讀過一本書,作者就是《80日環遊世界》的Jules Gabriel Verne,這是寫給七歲後的小孩讀的……」當時,他跑到荷蘭去,在食肆兼職廚師賺錢,在炒粉、炒麵、炒飯之餘,便讀、讀、讀,將書植入腦中。自此,日常的溝通,居然應付得頭頭是道。

留法七年,除了學習藝術,他到過維也納,尋覓貝多芬故居,也曾徉徜於多瑙河一帶……到處遊歷。其後,還去了中東、希臘、埃及……

「最吸引我的,就是在這樣的條件下,那些人為何可以創造如此偉大的作品,建構出如斯偉大的文化。不懂埃及文,我就從簡單的圖樣文字入手,嘗試去了解。例如金字塔的造型,與我了解的建築,究竟有什麼共通之處。」通過旅行,既可學習知識,又可吸收養份,還可以觸發靈感,對他的影響非常之大。

離開貝桑松,回到巴黎之前,他將自己的畫全部燒清光,背後的原因,就是不滿意,就好像寫作一樣,想做得更好。「我只留下一、兩張比較滿意的作品。那幾年,我畫的作品很多,數量與七八個人的創作相若,燒的時候很壯烈。」他淡淡道來,但那團熊熊烈火,影影綽綽的,恍如在我的眼前轟轟烈烈地燃燒起來……

幾乎燒掉所有作品,不感到可惜嗎?

「不!做人要有一種向上之心……世事轉頭成空,與其留戀過去,不如期待將來做得更好!」趙老師說出心底話,可謂擲地有聲。

著書立說,志在「示範」──

1989年,他回到香港,最初在工業學院教書,然後是「演藝」,大概在90年代初期,便轉到「理工」去。他見到同事、學生,對傳統中國的東西如此冷感,於是便下定決心,做一個Demo給他們看。

「我去了山東的曲阜,看古建築,嘗試做點能力所及之事。」他以前的興趣在於西方建築,但當他接觸到中國建築時,卻被它獨特的魅力所吸引。「眼見中國人對它完全沒有興趣,也不想去了解,這是很難想像的遺憾,所以我便盡量將自己了解、消化到的東西,用文字表達出來。」

「可是,我並不是念中文出身,雖然很喜歡看書,但缺少基礎訓練,所以開始執筆寫作時,並不容易,但為了完成自己的心願,便勤快些。」《不只中國木建築》這本書,是他第一本著作,寫了好幾年,「最初寫了幾十萬字,後來花了一兩年的時間,刪為萬多字,因為自己看起來,也覺得累贅,此外,亦要考慮讀者的承受力。」

寫完這本書後,「我想寫一本關於西方世界的書,給這個時代的人,給我們的學生閱讀。」後來計畫卻擱置了。

接着,他寫了一本有關中國畫的書《筆紙中國畫》,「主要是因為我不太懂得中國的繪畫藝術,於是寫一本書,說明我如何學習去看中國畫。」

然後,他出版了《筆記〈清明上河圖〉》,「對於《筆紙中國畫》,我的學生覺得我寫得很深,於是我們便嘗試寫得淺一點。」

隨後,他與馬健聰等合作,寫了一本關於家具的書,就是《國家藝術.一章木椅》。「其實,我也不懂得『剫木』,我先學習如何去欣賞一張椅子,然後將過程寫出來……」說的多謙遜!

談到這裏,他提起一件往事。「記得在歐洲時,印象最深刻的一次,是我跟老師、同學激烈地辯論,因為我不承認他們的『浪漫主義』,是帶有我所了解的浪漫成分。浪漫對他們來說,是一種legend,是一種放肆,是一種張揚的生活態度,也是一種自我放縱的藉口……」無論如何,他不接受這種所謂浪漫,最後令到大家都有點意興闌珊。

從那時開始,他便下定決心,重新去認識屬於自己根源的文化藝術。

回到香港後,他曾在不同的學院教書,「我教一些不貼題的東西,例如將藝術俗化的設計,也教過美術史,但說的是故事,不是文化,因為社會只能承受這些東西,他們沒有規定你走那一條路,但大家都選擇走在同一條路上,於是在上面,你踩我、我踩你……是不是很悲哀?」

趙老師認為宋代的畫,無論是文字或是圖像,水平都很高,實在沒有什麼文化可與之並駕齊驅,令他覺得愧對先人。「作為一個創作人,應該感到自慚形穢。這個文化打動我,但我依然很喜歡西方的藝術。在巴黎時,我已經有這種反思,同時,我已看到西方的藝術創作,有一種衰竭的隱憂。」

在北京時,他曾與吳靖雯(Eileen)合作,寫出《國家藝術.十二美人》,此書以宋代的感覺去處理雍正時候的作品,在圖與文之間,營造出一種奇妙的對答。

「世上有一種『奇妙的呼喚』,它可以誘發你,將心中所想的做出來……每個人都有一種天生的責任,故此,當你開始認真做事時,最好多學一點東西。」經驗之談,實在發人心省。

專訪趙廣超老師二之一

本系列文章:

「無論如何彎彎曲曲,都是路」──專訪趙廣超老師(二之一)

藉着著書立說,他走向中國文化的深處——專訪趙廣超老師(二之二)