編按:城大公共政策學系助理系主任兼高級特任講師張楚勇博士早前擔任「周末時事講堂──城大公共政策、政治、哲學公開講座系列」講者,以主題「新任特首林鄭月娥──管治之權與政府的角色」發表對新政府班子的看法,內容豐富,本社將分四篇刊出,以饗讀者,第三篇演講內容如下:

管治的權力基礎由追求善治,轉到追求自由,是一個很大的改變。在經典年代,人們假設了世界政治秩序的終極目標可達到至善和完美。雖然終極理想現在未能實現,但在歷史上曾出現過,如在中國的三代時期,當時的描述全是美好和訴諸神話,之後亂世的形成是由於人們開始慢慢腐敗,但最後人們仍可回歸大同,這都是當時的信念。即使不能一下子達至大同,人們也應追求小康而非亂世。康有為所著的《新大同書》講述如何由亂世至小康到最後的「新大同」狀態,其新大同的描述很類近社會主義的理想。但最大的問題是,在歷史上的發展,追尋大同不單止遙不可及,各方紛爭殺戮反而持續不斷,形成血流成河,你死我活的狀態,問題都無法解決。

作為共同善的基本自由──現代的解讀

在前現代時期,社會形態由一個比較封建農業的面貌,逐步演變成較浮動的社會,因為商業的出現,或沿海沿岸地區的交往愈來愈多,人們開始發現各地區的文化差異,開始了解「一處鄉村一處例」。過分嚴謹的限制並不適宜,各處開始因時制宜,容許個別特色的文化。不論是以物易物或商業交易,如太過一成不變會阻礙社會的蓬勃發展。

在歐洲的社會形態中,當時愈來愈多強調社會需要有彈性,不能太過封閉向內,需向外發展。好像我們現在的社會,是一個陌生人的社會,人們通常與周圍的鄰舍都不認識,與以前整條村相熟的情況不同。因此人與人之間的關係,由以前的緊密關係(以前既可以是親戚、鄰居、師長等關係),變得愈來愈疏遠。基本上舊的社會形態,在農業與封建社會時期,人的地位被規定得很僵化死板,但與周邊的人際關係卻十分濃密,個人沒什麼獨立的價值,主要靠人際關係來界定。在中國,宗法的關係才是最重要,但卻同時把人縛得很緊,這解釋了為什麼民國文人會推崇娜拉出走,《家》、《春》、《秋》中的家要崩潰,這樣個人才可釋放出來。

西方的歷史經驗是,由於商業社會開始出現,令社會規定不可太死板,人們愈來愈多機會與陌生人交往,人們需要找方法建立互信。但互信的建立並非依靠同鄉、親戚或朋友關係,而是需靠客觀的合約和法律。肯冒險的商人愈來愈成功、富裕和強大,進而影響周邊的地區。好像荷蘭和英國在實行商業化後變得愈來愈強,英國的海軍更把現代化程度低的西班牙海軍「無敵艦隊」打敗,成功建立海上霸主。由於英國人敢於冒險,在接觸不同的人與文化過程中,他/她們不可只靠宗族親戚或鄉源關係,而需靠一些普世和較稀薄的關係,用契約(contract)形式改變了以前只重出身(status)的關係,以合約的關係來與陌生人做生意,成功打破了很多地域的限制。歐洲的科技與商業發展,對社會結構帶來巨大的改變,加上前述的宗教理由,世俗化的結果一改以往無日無之的宗教衝突,洛克(John Locke)提倡的宗教容忍開始令政教分離,促成個人的興起,社會以追求自由與和平共存為最後的政治目的。政治權力的合法性在於能保障個人自由而非追求「至善」。根據這種邏輯,香港的林鄭月娥之所以有權管我們,是因為她要保障香港的核心價值──包括法治、人權、平等、公義等。

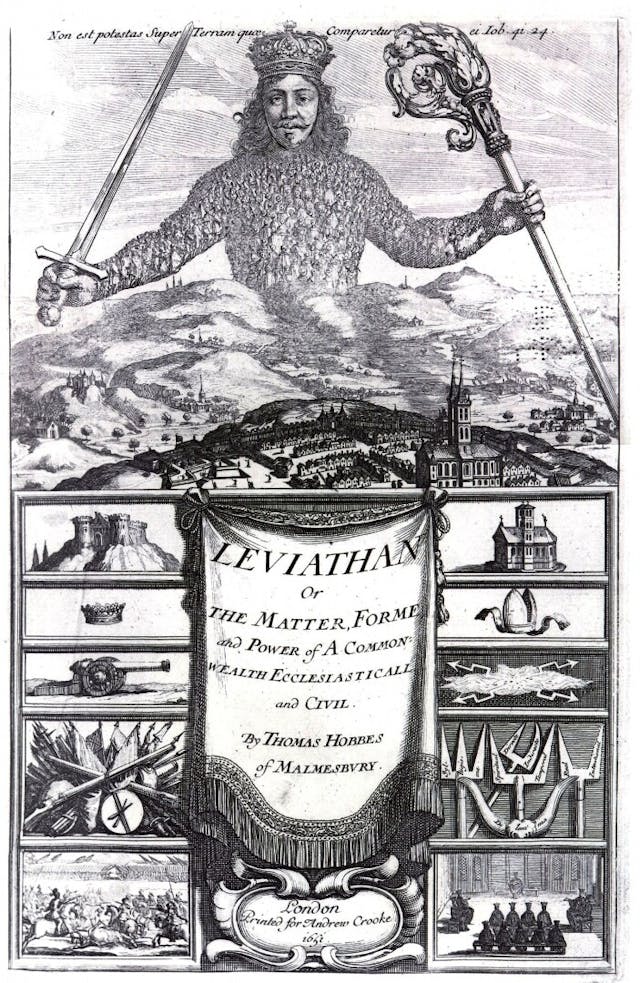

這種追求和平共存的思想在四、五百年前的歐洲開始出現,其中比較精彩的理論來自哲學家霍布斯(Thomas Hobbes)的重要著作《巨靈》(Leviathan)。霍氏認為在未有政權與政府之前,人們處於洪荒世界之中。這個世界沒有法律和規矩,只要某人夠強大、或有辦法和聰明,他/她可任意妄為,於是形成弱肉強食的狀態。但誰是強者卻沒有永遠保證,今天的強者在睡眠時可能成為弱者,或當強者遇上幾個聯合起來的弱者時,強者可能無法應付。所以當人們沒有共同規矩時,他/她們是活在恐懼之中,沒安全可言,隨時會受到攻擊,這種狀況霍氏稱之為「自然狀態」(State of Nature)。自然狀態是毫無保障的,誰夠強大或誰能夠把握機會,便可成主導的強者。沒有法律和規矩的狀態是十分恐怖和不文明的生活,屬於野蠻生活。因人類懂得思考,也能懂得總結經驗,人們為了突破野蠻生活,開始尋找一些較好的方法,以建立一些共同的規矩。如果能建立這些共同規矩,而又有人可有效地執行這些規矩的話,至少是非對錯的觀念可以建立。如果沒法建立共同規矩,一切只可依靠命數。當共同規矩建立後,規矩需要執行,不可只靠空談,尤其在政治層面上。因此,靠什麼人、以什麼方法來制定共同的規矩,和使之有效地執行,變成了第一的大政治問題,並開始孕育了主權觀念的出現。

政治秩序的最終目的

為了換取不在恐懼中生活,代價是人們需服從規矩,因不跟隨規矩便會活在恐懼中。規矩要規管所有人,才可和平共存。人們要跟隨規矩,否則會被受罰。人們推舉一個組織或執政者去擁有推行這些規矩的權利,這個人叫宗主(Sovereign)。宗主所定的理應是正確的,但他/她也需跟從規矩的程序和原則來制定,非自已任意決定。即是說,現代主權觀念代表人民心甘情願去放棄某些原本擁有的東西或權利,以遵從這些規矩,並有責任去跟隨規矩。群眾需要有一個單位,有能力有效地去維護這些規矩,否則只會令規矩淪為廢條,人民繼續活在恐懼當中。因此,為了擺脫洪荒世界、弱肉強食和互相恐懼的狀態,人們需要政治從野蠻進入文明。所以沒有規矩便等於沒有政治,沒有政治代表無政府,無政府的結果會引致恐懼與不確定的狀態。有了政府後,人民雖受到監督,但他/她們至少知道什麼是對錯,即使有爭議時也可以透過政府以規矩的方式去擺平,獲得合乎正確、公平的賞罰。這解釋了政府為什麼有權利和合法正當性去管治(The right to rule)我們,並擁有強制性的公權,有權清剿不跟隨規矩和授權的人,把他/她們定性為賊匪。

除了在政治上,社會契約論的出現和價值的主觀化也代表現代社會的一大轉變。以前的政權訴諸神,和訴諸外在「至善」的公理。現在個人做了主導時,他/她們開始講自由、多元、不定於一專,鼓勵價值的多元化,慢慢回歸「滿天神佛」的階段,互相容忍對方的「真神」與價值。其中德國哲學家尼采提出「上帝已死」的講法,劃龍點睛地將現代的精神顯示出來。因為在公共空間中,客觀依據不再存在,與經典年代定於一尊的「至善」價值不同。從政治的角度上說,現代已變得多元,強調個人的自由,個人的權利不受侵犯。在這情況下,普世而客觀的標準價值開始末落。西方社會的用語「解魅」(Disenchantment),根據社會學家韋伯(Weber)的分析,是指現在人們從以前充滿魅力(Eenchantment)、重啟示、追求完美和真理的宗教性世界改變過來,變成客觀價值消失(只有客觀的程序,沒有客觀實質的價值),重多元和互相矛盾價值同時存在的世界。在這多元的現代社會中,佛教、基督教或法輪功同時並存,人們已找不到一個單一的上帝,缺乏單一價值標準的來源和權威。因此尼采在《查拉圖斯特拉如是說》中,透過一個瘋子道出「上帝已死」的真相,以戲劇性效果來警醒人們。尼采認為隨着現代性的來臨,以前在經典年代單一的道德和宗教價值已被摧毀。這不代表價值消失,只是價值變得多元、找不到單一的真理、單一的真神,價值存乎個人身上。以尼采的講法,是個人的價值謀殺了上帝,把上帝的標準放回人身上,而這些人是代表眾多的個人,各種的主張和價值都存在,所以「上帝之死」與道德價值主觀化是分不開的,這都是很大的轉變。情況好像中國的作家魯迅那樣,他因受到尼采啟發而寫成《狂人日記》和《阿Q正傳》,以諷刺和批評中國舊有的道德秩序。

政治秩序的最終目的,在現代社會來說,是如何保障個人自由、如何保障個人在法律面前人人平等、如何做到和平共存減少紛爭。所以現代的政治目標與視野(Vision) 與經典年代完全改變,變了重自由、和平共存、共同規矩和個人。

現代的兩種面向

現代政府的功能與合法性基礎,轉到了人民授權和保障個人自由權利等等。如果再進一步細分,我們發現兩種對自由不同的觀念,第一種是消極自由,另一種是積極自由。簡單來說,兩種自由對社會主義和自由主義制度有很大的區分。如何理解自由可以有不同的形式,並進而影響政府的角色及其轉變。

首先,消極自由是指,只要沒有外在的干預或阻礙(例如沒有法例禁止,或沒有人阻止,或沒人監督某人必須要做什麼),那便代表自由。好像考試那樣,每人都可以去應考,但因成績差而未能讀大學不代表沒有自由讀書,考試自由是指沒有法律阻止或歧視人們去考試,以及沒人監督他/她們不准應考,考試結果全視乎個人的能力和努力。簡言之,消極自由是指我們不需要一定達成任務,不過政府與公權行使要協助消除沒必要的外在干預和阻滯,例如如果有人受到監管,政府便需要行動防止某人受到監管。以香港為例,消極自由者會反對本地優先的政策,認為政府不應干預和阻礙外國投資者來香港買樓,或不應只優先預留大學學位予香港人等等。消極自由要求沒有外在的阻滯,人們可以選擇做或不做,不應受外在干預。對自由市場經濟的擁護者,或那些比較徹底的個人自由主義者來說,基本上消極自由已經足夠。

另一種是積極自由,強調自由固然重要,但若只以消極自由的方式理解,自由很容易會淪為空頭支票。積極自由者認為人們固然有考大學的自由,但現實上不是人人平等,某些考生是輸在起跑線。因為窮學生沒錢補習和買補充練習,父母又教育程度低,相對富家子弟享優越的補習教育與開支,以及父母悉心的栽培,窮學生如何能與他們競爭?在這情況下,消極自由的作用不大,多只會令本身有優勢的人得益。對弱勢來說,他/她不單要幫補家計,讀書機會又少,或無法入讀名校等等。於是積極自由強調,除了沒有外在的干預可使人自由外,個人本身有機會、有資源和充權(Empowerment)同樣重要。如果個人沒資源、時間、空間、能力,他/她如何可與他人享同等的自由?好像今天在香港讀書的情況,如果窮學生沒電腦和手機,他/她們不單難以與其他學生競爭,可能連最基本的課堂網上筆記也拿不到。如果窮學生沒錢參加外國交換生計劃,他/她們的外語能力和海外見識也難以和有機會出國的交換生媲美。推而廣之,積極自由者認為如果社會沒有最低工資,人們如何可享有尊嚴的生活和基本公民自由?因此,積極自由認為充權才可令公民有能力和資源,去享平等的自由。就算現代社會將追求「至善」變成自由,在自由內也包含了積極和消極的分野。

自由主義

現代世界中比較有系統的意識形態,對自由的解讀都不同。好像香港常說的核心價值,不同人都有不同的理解,這視乎我們接受哪一套的自由觀念。儘管馬克思主義、社會主義、自由主義,或保守主義都講自由,不同的理解卻界定了政府擁有什麼權限。對高度重視個人自由價值的自由主義來說,什麼才是好的政府?以香港為例,林鄭月娥在未來5年如何才算是管好香港?先撇開經濟、社會、民生因素不談,在政治核心的層面上,深受自由主義影響的香港十分注重自由經濟,核心價值仍離不開人權、法治和自由。在這背景下,如果特區政府要做得好,自由主義者認為政府需先保障人民的自由。好像最近當中央官員張德江說香港有23條立法的憲政義務時,港人多表示23條立法的前提是不可侵犯港人的公民權利和自由。2003年有那麼多人上街抗議是因為他/她們不放心,所以自由在港人心中是非常重要。香港的《基本法》在定明保障國家安全的同時,也表明不可侵犯個人自由。相比以前,人民的地位不太重要,官府不容他/她們干涉國家大事,與現在人民強調個人權利多於國家安全十分不同。

對自由主義意識形態比較接近的香港來說,政府的首要任務是保障人民的公民與政治權利,包括集會自由、言論自由、學術自由等。但過了深圳河的彼岸,大陸則強調「七不講」,不容大學討論憲政等政治敏感議題,與香港的價值十分不同。可見現今政府的合法性來源,需獲公民的同意和認同。對不受歡迎的政府,有港人會以「梁振英不代表我」、「曾蔭權不代表我」等口號質疑其合法性。當法律、政府、公權都以保障個人自由和權利作核心時,人民最害怕的是當權者濫權。以往西方船堅炮利出現,英國攻打香港至天津,簽定一系列喪權辱國的不平等條約時,中國人講的是要國家「自強」和「富強」,與講保障人權的思想是兩回事。當時人們要求國家需要更多權力,否則在當時軍閥割據「七國咁亂」的狀況,會被列強瓜分亡國。這是一百年前中國人受到帝國主義襲擊和威脅時所產生的恐懼。

到了現在,人們認為不需再給予政府太大的權力,如政府權力過大,會引起很多問題。好像港人推崇的三權分立,是源自阿克頓(Lord Acton)的名句︰「權力使人傾向腐化,絕對權力使人絕對腐化」,認為權力制衡(Check and Balance)是十分重要。如果權力不受監督,很容易發生濫權的情況。因此自由主義者認為政府愈小愈好,政府不用干預太多,只要管好基本秩序便行,讓個人可享更大的空間和自由度。好像「大市場,小政府」原則經常在歷年香港財政預算案裏被提及,雖然梁振英上台後有些改變,因梁的施政理念有點傾向社會民主主義。

如果我們分開政府與社會兩個層面,社會是屬於比較個人和自願性(Voluntary)強的,政府則是強制性強的。自由主義者認為公權的範圍愈細愈好,其他的範圍則是愈闊愈好。政府應以法治來維繫基本共同規則,但法律本身不是用來分配財產,法律只是用來製造一個公平環境,防止貪污、保護個人私有財產、防止財產受到侵吞等。建立法治必須包括幾個前提,一是法律面前人人平等,不能說黨大於法,保障了黨便保障不了其他人,所以每個人在法面前都需要受到公平對待。法律所保障的是每個人的個人空間,包括私有財產和自由不被侵犯。如出現互動行為,法律的功能是儘量減低彼此之間的衝突,好像交通規則那樣,交通規則不會規定每個人的目的地,不論人們去九龍塘聽課或往九龍城吃飯都是個人的選擇,交通法只確保大家駕駛時不會發生交通意外。而意外的出現原因主要是駕駛者超速、轉線不打燈、弄錯左上右落的規定等等,所以交通規則是保障人們可以和平共存。推而廣之,法律基本上都是保障個人自由與和平共存,公平地應用於所有人,以減少各人的衝突。

那麼,如何才可公平地推行這些共同規則?社會需要靠司法獨立,有一班公道的法官,以法律的觀點作考慮和裁決,不會考慮其他因素,避免受其他政治、經濟影響,亦不會「輸打贏要」。所以法官是終身委任制,令他/她們可保持公正和獨立,免受政治當權者的影響。一般來說,法治規則是指共同和公平的遊戲規則,而非達至共同目標的工具,。否則法律只會變為服務和滿足這個目標的手段。以一國兩制為例,當「一國」的大陸是追求「中國夢」時,如果「兩制」中的香港不發「中國夢」會有何後果?在1982年中華人民共和國制定的憲法規定,所有國民有責任去實現社會主義現代化。如果憲法規定一定要社會主義現代化,但我覺得「現代化」可能不好,我個人又可否返回陶淵明的歸田園居?如果國家有共同目標,人民又不能不做其國民,這便出現了問題,因國家是強制的,人民必須跟從。相反,共同規矩與共同目標十分不同。好像前述的交通規則,交通規則不會直接干涉個人的生活,不會不准公民不外出上街。交通規則也不會干涉每個人的目的地,即使大部分人喜歡往九龍塘,少數去九龍灣的人也不會受任何干涉。由於共同規矩與共同目標的不同,這也反映了一國兩制本身的問題。當現在的「一國」要保障主權和發展的利益的同時,中國又推行一帶一路。但如果我們對一帶一路沒興趣怎麼辦?如果我工作的行業與一帶一路無關,我有沒有違反國家的共同目標?當國家主席習近平推銷一帶一路時,肯跟隨目標的企業和商人一定會十分興旺,不會受到冷落,但當一窩蜂的人只追求單一目標,這是否代表自由?所以對自由主義者來說,政府的合法性基礎與功能在於保障自由。

新任特首林鄭月娥──管治之權與政府的角色 之三

本系列文章: