在日本館裏,建築藝術家石山純也創造了一個打破室內和室外間隔的「曖昧空間」,將大自然帶進室內,又再投射出去,沒有半點虛飾和虛假的味道。

之前我談到威尼斯建築雙年展的亞洲各國展覽館,「總的感覺是日本和韓國似乎遠遜於華人地區」,印錯了一個字,原意恰恰相反,我認為日本和韓國館遠勝於華人地區各館。在此,我不得不多談談日本(韓國館已經在上文中提過了)。

日本館最大的特色是它有濃厚的本土美學基礎,並由此而創新使我領悟到:有時候最新的建築即使表面看來很前衛或十分「後現代」,但其原初的靈感依然得自傳統美學,這幾乎成了我看過的日本建築風格的定律,此次的日本展覽館更是如此。

「後現代」的景觀

整個展覽集中在一位建築藝術家的作品,他名叫石山純也(Junya Ishigami),展覽的總標題叫做:「大自然的極致:曖昧空間的景觀」(Extreme Nature: Landscape of Ambiguous Spaces),這個「景觀」很特別,外面的空間像是一個花園,有草有木,但也有少許像是擺設,依然保持了日本佛寺外的石頭花園的簡潔清淡氣息;室內則是一個大空間,初進時覺得空空如也,只有四面的白牆,細看之下才發現牆上畫的有各種細小的圖案和文字,顯然這個展覽早已打破了室內和室外的間隔,而構成一種內外合一的「曖昧空間」,我再凝視,又發現不少漫畫式的建築設計,內中有一幢三四層的樹木樓,每一層都設在樹心之中,裏面還畫了日常生活的各種場景,真是妙極了!

當然內中沒有電梯,人必須爬上去。這不是畫着玩的,事實上是把大自然帶了進來,也投射出去,毫無虛飾或虛假的味道,更沒有鋼筋水泥的豪宅氣派。我特別買了一本150多頁的介紹冊子,封面全白,印了作者名字,小得幾乎看不見,上有淡彩寫出的兩個英文字:「Small Images」——小的意象,然而從小可以窺大,看到大自然,似乎也頗有點道家意味。這就是石山純也對於此次雙年展的總主題——《在那裏:超越蓋屋的建築》——的回應:大自然在那裏;大自然在哪裏?一種空間美學的弔詭表露無遺。

以上是我的解讀,當然也會有人不同意。

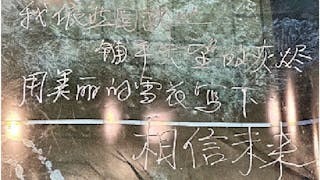

除了亞洲地區的展覽館之外,歐洲的更是五花八門,我只能走馬觀花地看了幾個,但今年得了特別獎的波蘭館卻錯過了,事後不甚懊惱。兩年前得獎的是西班牙館,所以這次特別去參觀,觀後大為佩服。原以為西班牙又會突出畢爾包(Bilbao)的新博物館(這個現已舉世聞名的建築物的設計師Frank Gehry 此次得了一個最高成就獎),不料內容大異其趣。據台灣建築師龔學章告訴我:西班牙的建築師和法國或意大利的不同,不談理論,只重創作,此次連設計圖案的紙也不要了,整個展覽的標題就叫作《沒有白紙的建築》,它用了各種照片和電腦設計出來的圖案,外加不少文字,內中引的不是抽象的建築理論,而是哲學和文學式的散文和警句,本國和外國作者都有,甚至還有一句王爾德的名言:「一個面具比一張臉告訴我們的更多」。我邊看邊抄,幾乎忙不過來,有時還在幾幢新建築的照片下面,看到幾個詩意盎然的西班牙字,如:「Silencio receptivo」(迴響的寂靜),當中涵義可能說的是從寂靜中去發覺古老的文化回憶吧,魯迅詩中有一句:「空留紙上聲」——紙不見了,但聲音猶在,靜默更能孕育記憶:想着想着不禁走火入魔,同行的幾位台灣朋友早已等得不耐煩了。

好建築永遠新穎 建築、文學和音樂相通

返港後,為了寫這篇文章,我特別拿出當時的記事本來看,卻發現字跡太潦草,連自己也認不出來了,但依稀還看得清楚其中的兩段,譯於下:「所有一切舊的好建築,永遠是新穎的,即便是後來加上去的東西和舊的不同,因為它出自不同的新人。」(說的是畢爾包的另一幢建築設計——圖書館,書本身成了這幢建築的「肌理」texture)。

「這個(建築)概念就是寫成一個音樂的樂譜,它的音符所描寫的是一種不同的節奏和更持久的旋律,可以座落於大海和城市之間」(說的是巴塞隆納的一群海濱住宅)。如果再解讀的話,我覺得前者是把「書」的原意——書本來就有新書和舊書,也有好書和壞書——引申到建築上去;後一句則直接把建築設計比喻為作曲,它自有其節奏「動感」和韻律,所以也不僅是鋼骨水泥的材料加上實用的考慮炮製出來的成品;換言之,建築和音樂一樣,也是一種藝術。

看完西班牙館,其他館似乎都不足觀了,但匆忙中也漏了不少,例如波蘭館、法國館和英國館。事後回想,觀摩此次雙年展就像吃了一頓盛宴,菜式太多了,有的不合自己口味,但即使有一兩道菜能令我回味無窮,「三月不知肉味」,也足夠了。況且我終於領悟到:原來建築、文學和音樂三者是相通的,都是文化的一部分。

原刊於《亞洲周刊》,本社獲作者授權轉載。