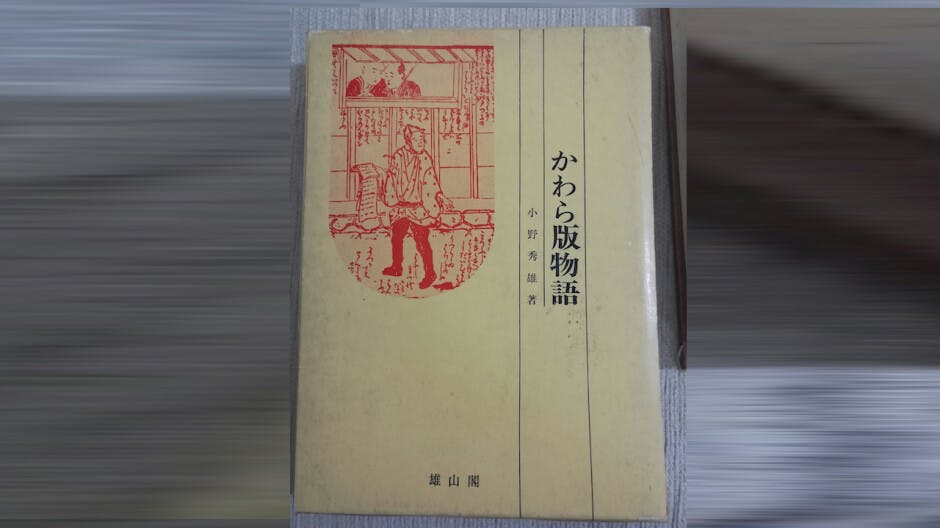

封面圖片:小野著作《瓦版物語》(作者提供)

編按:方漢奇先生堪稱中國新聞界泰斗,先後出版《中國近代報刊史》、《中國新聞傳播史》等。本文是作者於2016年12月17日在中國人民大學舉行的「方漢奇新聞思想研討會暨從教65周年紀念會」上主題發言的講稿全文。內容精彩,本社將上中下三篇刊出。敬請關注。

上篇:方漢奇先生與中國新聞史學(全文按此)

中篇:不朽經典著作《中國近代報刊史》(全文按此)

下篇:日本學界如何看待「瓦版」新聞與研究方法論?

正是基於各國的新聞產生及其發展過程不盡相同的分析角度和認識,小野先生不僅和同年代的歐美新聞史學家一樣,贊同和認可中國新聞史學家有關邸報的研究成果,也在努力和摸索近代型報紙出現之前日本是否有其獨特的「新聞(報紙)類似物」或「新聞信」的存在。在小野先生及其弟子們的共同努力下,終於發現了日本在德川初期也曾發生過將新聞印成單張,或印成小冊子的印刷物。這就是今日日本新聞史學家津津樂道的「瓦版」新聞。由於販賣者當時是沿街邊讀邊賣的,「瓦版」新聞也被稱為「讀賣瓦版」。小野先生認為其性質與德國沿街販賣的flugblatt(德文原義是「飛紙」,即flying page)具有相似的性質和功能。

「瓦版」新聞寫入日本新聞史冊,說明了日本新聞學家並不樣樣以西說作為衡量本國新聞發展史的唯一依據和標准。恰恰相反,怎樣努力發掘本國確切有力的史料,如何從中辨析本國新聞發生史的特征及其與歐美的差異,是新聞史研究者被賦予的重大課題和使命。也惟其如此,亞洲(其他非歐美源流的國家亦然)的新聞史學家才會獲得歐美學界的尊重。

當然,對於「近代型報紙」與舊有的「新聞類似物」、「新聞信」之間是否有其連續性的問題,日本新聞史學界也曾經有人提出質疑和探討,但很快便達成共識。早在上世紀50年代前半期,小野先生的高足內川芳美先生便從近代新聞史研究方法論的角度,對兩者予以辨析。他表示,將兩者「斷緣」來研究,有助我們對兩者差異的釐清和認識,但他並不輕易否定兩者之間的連續性。(有關詳情,我將另文詳述。)

摒棄舊有方法無可厚非

同樣的,在大眾傳播學引進日本,成為顯學的上世紀60年代,日本新聞史學界也有人關注其帶來的衝擊,並提出新聞史學者是否應拋棄舊有的研究方法論的問題。

針對這樣的疑問,最早回應此話題的也是內川先生(他也是中國改革開放後首位向中國學界介紹大眾傳播學概念的外國學者)。他指出,要從大眾傳播史角度來研究的看法無可厚非,但如果欠缺對個別媒介史具體深入的研究和高質量的成果,作為研究大眾傳播全過程的大眾傳播史(儘管這並非等同於各媒介史研究的羅列和總和)原本就不可能存在。

換句話說,內川先生認為,只有當個別的媒介史研究有進展並取得高度受評價的成果,大眾傳播史才具有成立和發展的必要條件。他當時表示,他尚未看到一部令各方滿意的大眾傳播史。

他山之石,可以攻玉。謹此介紹日本學界對類似學術課題與研究方法論的對應方案,以供參考。

至於有關中國「新報」(近代型報紙)與「邸報」(或中國版的「新聞信」)或「新聞類似物」)的連續性與非連續性的問題,我在拙著《中國近代報業發展史1815-1874》(增訂新版)的自序中,曾有長篇的論述,希望能起拋磚引玉的作用,這裏不再贅述。

大家風範與史家正氣

綜上所述,可以看出中日新聞會史學家在研究「新聞發生史」時,都曾面對「新報」與「新聞類似物」如何區分的近似難題。

我長期在日本從事中國新聞史研究,儘管我那微不足道的研究成果在日本學界獲得一定程度的認可和評價,但我迄今仍然牢牢記住內川老師在博士論文答辯會上曾對我說過這樣的一句話:「你的學術成果的真正考驗不在日本,而是中國的新聞史學界。」

有一天,內川老師寄來了他到中國訪學,考察時帶回的一篇有關我的一篇研究論文被翻譯成中文並被鄭重推薦的復印件。他以欣喜的口吻在伩中寫道:「你的學術成果已獲得方漢奇先生等中國新聞史學家的肯定。」

在內川老師看來,中國新聞史的最高權威就是撰寫《中國近代報刊史》,倡建中國新聞史學會創會會長方先生及其同仁。中國新聞史如何書寫,應該是中國新聞史學家說話算數,歐美或日本的「新概念」、「新思維」固然可以,也應該引進和參考,並予以積極對話,但卻沒有必要亦步亦趨或者為迎合西學而削足適履。

我生在新加坡、求學於日本,無緣成為方老師的入門弟子,但通過對方老師著作的大量閱讀及有幸常近距離的接觸,我多少領會到方老師的大家風範與史家正氣。

古代報紙研究猶如畫鬼

記得有一回,一位年輕的老師對方老師研究的「古代報紙」困惑不解,脫口指出這是一個「偽命題」,後來覺得不妥,又擔心冒犯了大家,請我代向方先生解釋他並無惡意,只見方先生幽默地回答道:「研究古代報紙,猶如畫鬼。畫鬼容易畫人難。因為誰也未曾見過鬼,鬼可任你胡畫。」

方先生的真意當然不是認為自己研究的「古代報紙」猶如畫鬼的偽命題。不過,儘管方先生講課或聊談時談笑風生、輕松活潑,但遇到黑白是非或者應該透徹分析的問題時,他的文字是十分犀利,立場是十分堅定的。

我特別愛引用方先生對早期傳教士模仿京報的冊子式出版報刊,並在封面上引用孔子語錄的如下評語:

「這份報紙(按:指《察世俗每月統記傳》)的封面是用黃色的毛邊紙印刷的,外觀很像國內報房出版的黃色京報。……我認為,這和在它的封面上印有孔子說的『多聞擇其善者而從之』那句話一樣,都是一種包裝。用孔子的話,是一種思想上的包裝;用黃紙做封面,則是一種發行上的包裝,目的都在迎合中國讀者的習慣。一個是思想上的習慣,一個是閱讀上的習慣。」

我也特別同意方先生1996年到大英圖書館看報,獲悉英國准備派人到中國交涉如何歸還西什庫教堂內屬於英國的藏品問題時的如下感觸:

「這使我想起了某些人的奇怪的邏輯:『你的是我的』、『我的還是我的』,我倒很想問問那位赫德先生,你們打算什麼時候把你們從中國巧取豪奪的那些東西還給我們呢……」

我認為這就是史家的正氣。沒有正氣的史家,就不可能是真正令人敬佩的史學家。

我們應當向方先生學習。方先生是我們新聞史研究者景仰的前輩,方先生是中國新聞史學界的驕傲,也是亞洲新聞史學界的驕傲。

講者簡介:

卓南生

新加坡旅華學者,北京大學、廈門大學、日本龍谷大學等多處任教,更任北京大學新聞學研究會導師兼副會長暨中國新聞史學會名譽顧問。