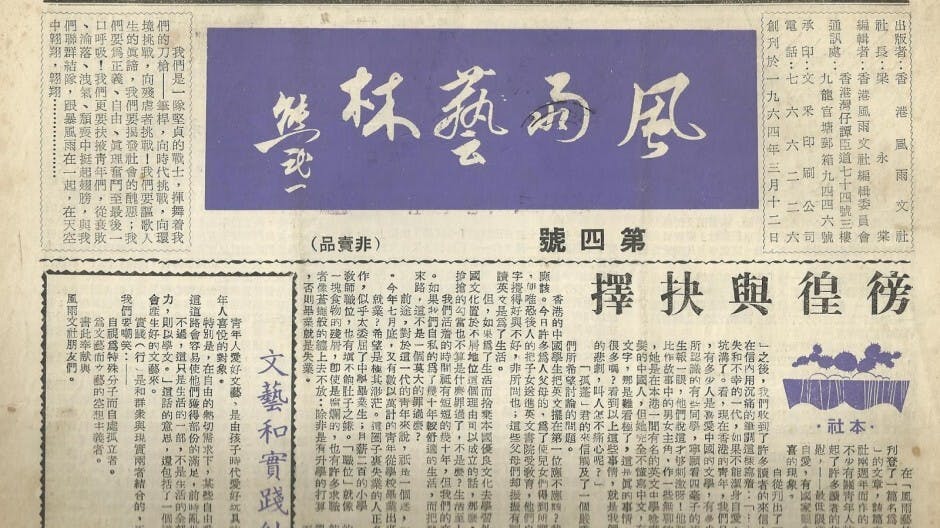

封面圖片:社刊《風雨藝林》刊載不少評論文章,其創辦人柯振中後期辦過文學期刊《文學報》。(香港文化資料庫)

「新詩」、「小說」、「散文」、「戲劇」、「文學評論」,這些「基本」的現代文學類型,也是《香港文學大系》的重要部分。這些文類原型的創發與「新文學運動」息息相關,是由中國至香港的「現代性」降臨的一個重要指標。(註1)

文字實驗室 呈現城市風貌

其中新詩的發展尤其值得注意。詩歌從來都是語言文字的實驗室;尤其在移走可以依傍的傳統詩詞的格律框架之後,主體的心靈思緒與載體語言之間的纏鬥更加激烈而無邊際。朱自清在《中國新文學大系‧詩集》的〈選詩雜記〉中提到他的編選觀點:「我們要看看我們啟蒙期詩人努力的痕跡。他們怎樣從舊鐐銬解放出來,怎樣學習新言語,怎樣尋找新世界。」香港的新詩起步比較遲,但若就其中傑出的作家作品來看,卻能達到非常高的水平。(註2)這可能是因為香港的語言環境比較複雜,日常生活中的語言已不斷作語碼轉換,感情思想與語言載體互相作用的頻率特別高,實驗多自然成功機會也增加。

相對來說,小說受到寫實主義思潮的引導,而香港的寫實卻又是中國內地小說的再模仿,其依違之間,使得「純文學」的小說家難以無障礙地完成構築虛擬的世界。例如理應展現香港城市風貌的小說場景,究竟是否上海十里洋場的複製,就需要推敲。與包袱比較輕的通俗小說作者相比,學習「新文學」的小說家的道路就比較艱難了,所留下繽紛多元的實績,很值得我們珍視。

報章成就土壤 散文超脫本地視野

散文體最常見的風格要求是明快、直捷,而這時期香港散文的材料主要寄存於報章副刊,編者重回「閱讀現場」的感覺會比較容易達成。《大系》的散文樣本,可以更清晰地指向這時段香港的世態人情,生活的憂戚與喜樂。由於香港的出版自由相對比中國大陸高,報章檢查沒有內地嚴苛,只要不觸碰殖民政府「當局」,成為全中國的「輿論中心」是有可能的。報章上的公共言論,有時會超脫香港本地的視野;香港報章轉成內地輿情的進出口。所以說,「香港」作為一個文化地理的空間,其功能和作用往往不限於本土。《大系》兩卷散文,少不免對此有所揭示。

類似的情況又可見於我們的《戲劇卷》。中國現代劇運以動員群眾為目標,啟蒙與革命是主要的戲碼;這時期香港的劇運,不計由英國僑民帶領的英語劇場,可謂全國的附庸,也是政治運動的特遣。讀《香港文學大系》的戲劇選輯,很容易見到政治與文藝結合的前台演出。然而,當中或許有某些不求外揚的藝術探索,或者存在某種本土呼吸的氣息,有待我們細心尋繹。

至於香港出現的「文學評論」,其來源也是多元的。越界而來的文藝指導在中國多難的時刻特別多;尤其抗日戰爭和國共內戰期間,政治宣傳和鬥爭往往以文藝論爭的方式出現;其論述的面向是全國而不是香港;這就是「全國輿論中心」的貢獻。(註3)然而正因為資訊往來方便,中外的文化訊息在短時間內得以在本地流轉;由此也孕育出不少視野開闊的批評家,其關注面也廣及香港、全中國,以至國際文壇。這也是「香港」的一個重要意義。

在香港談文學的存在

綜之,我們認為「香港」是一個文學和文化的空間,「香港」可以有一種「文學的存在」;「香港文學」是一個文化結構的概念。我們看到「香港文學」是多元的而又多面向的。我們以1919到1949為大略的年限,整理我們能搜羅到的各體文學資料,按照所知見的數量比例作安排,「散文」、「小說」、「評論」各分「1919–1941」及「1942–1949」兩卷;「新詩」、「戲劇」、「舊體文學」、「通俗文學」、「兒童文學」各一卷,加上「文學史料」一卷,全書共十二卷。每卷主編各撰寫本卷〈導言〉,說明選輯理念和原則,以及與整體凡例有差異的地方和差異的理據。編委會成員就全書方向和體例有充分的討論,與每卷主編亦多番往返溝通。

我們不強求一致的觀點,但有共同的信念。我們不會假設各篇〈導言〉組成周密無漏的文學史敘述,所有選材拼合成一張無缺的文學版圖。我們相信虛心聆聽之後的堅持,更有力量;各種論見的交錯、覆疊,以至留白,更能抉發文學與文學史之間的「呈現」(representability)與「拒呈現」(non-representability)的幽微意義。我們期望這十二卷《香港文學大系1919–1949》能夠展示「香港文學」的繁富多姿。我們更盼望時間會證明,十二卷《大系》中的「香港文學」,並沒有遠離香港,而且繼續與這塊土地上生活的人對話。

註釋

英國統治帶來的政制與社會建設,也是香港進入「現代性」境況的另一關鍵因素。

2. 鄭樹森等在討論香港早期的新文學發展時,認為「詩歌的成就最高」,柳木下和鷗外鷗是「這時期的兩大詩人」。見鄭樹森、黃繼持、盧瑋鑾編:《早期香港新文學作品選》(香港:天地圖書公司,1998年),頁3–42。

3. 參考侯桂新:《文壇生態的演變與現代文學的轉折──論中國作家的香港書寫》(北京:人民出版社,2011年)。