夏志清為兄長夏濟安《現代英文選評註》1995修訂版作序,說:「先兄早在中學期間即打好了中文基礎,文言白話寫起來同樣流暢。本書所載之作者簡介和選文評註,文字是一流的,簡明的白話文裏常見妥切的文言文片語,讀來非常舒服⋯⋯濟安在五○年代譯了好幾本書,以《美國散文選》上集(香港今日世界出版社)最受推崇。此書後來中英對照本上下卷,改題為《名家散文選讀》⋯⋯濟安所譯霍桑〈古屋雜憶〉一文,宋淇、余光中、董橋等內行評家早已認為是譯文與原文完全相稱的翻譯傑作。」

霍桑(Nathaniel Hawthorne, 1804–1864)是《紅字》的作者。濟安先生在〈古屋雜憶〉(“The Old Manse”)譯文的小引說:「在新英格蘭鼎盛時期的所有作家之中,看來以霍桑最可能永垂不朽。」我們且看〈古屋雜憶〉譯文首段:

Between two tall gateposts of rough-hewn stone (the gate itself having fallen from its hinges at some unknown epoch) we beheld the gray front of the old parsonage terminating the vista of an avenue of black ash-trees. It was now a twelvemonth since the funeral procession of the venerable clergyman, its last inhabitant, had turned from that gateway towards the village burying-ground.

一條大路,兩旁白蠟樹成林,路盡頭可以望見牧師舊宅的灰色門面,路口園門的門拱已不知在哪一年掉下來了,可是兩座粗石雕成的門柱還巍然矗立着。舊宅的故主是位德高望重的牧師,現已不在人世,一年前,他的靈柩從園門裏遷出,移向村中的公墓,也有不少人執紼隨行。

上世紀五○年代夏濟安先生是台灣大學外文系教授,教的是英國文學史和十九世紀英國小說。授課之餘,他也替外文系同事趙麗蓮所編的《學生英語文摘》寫稿,專欄取名 “Grammar Road, Rhetoric Street”。大概專欄的文字經常踫到翻譯問題,難怪他有時課餘之暇跟同事「訴苦」,說翻譯一旦要符合 parallel translation 的要求,感覺直像有不速客到訪,迫得衣冠不整坦蕩蕩的去應門。

所謂「平衡翻譯」,應是雙語對照的翻譯。平常我們看翻譯作品,除非要做「研究」,否則對原文與譯文之間的兌換過程和細節不會理會。但版面排出來的,若是雙語併行,那譯文在那個枝節地方不依書直說,可能馬上對譯者的能力打了問號。海明威 A Farewell to Arms 的中譯,一作《戰地春夢》,一作《永別了,武器》。

如果問為什麼 “a farewell to arms” 這句話生歧義,變為「戰地春夢」,那譯者得費一番唇舌從翻譯理論的角度去解釋了。喬志高譯 F. Scott Fitzgerald 的 The Great Gatsby,取名為《大亨小傳》而不是 literally 逐字逐句的譯為《偉大的蓋茨比》。

我們回頭看看前面引的〈古屋雜憶〉一段。看中文版本,看不到什麼翻譯痕跡。若拿英文原著參照來讀,最先發覺的形式差異應是 “the gate itself having fallen from its hinges at some unknown epoch” 這句話是放在括弧之內的。Bracket 或 parenthesis 在英語書寫中的作用是「附言」,給意猶未盡作補充。

夏先生譯文,沒有用括弧:「路口園門的門拱已不知在哪一年掉下來了」。依整段譯文的文理看,這句話不加括弧讀來更通爽,上下文的關節也更自然流暢。由此我們或可這麼說,夏先生翻譯,不受原文文體「形式」的束縛。要是原文作者愛用括弧,譯者剛巧是講究中文書寫要乾淨俐落的行家,認為括弧雖然不是文字,但出現的次數多了,看來跟冗詞一樣臃腫。舊時的中文書寫,就是少見這種「括弧體」。

讀夏濟安這段譯文,若是一字一句的對碰着看,一不小心就會誤判。試以這個句子為例:「可是兩座粗石雕成的門柱還巍然矗立着。」英文原文沒有相當於「巍然矗立」的跡象。卻原來是譯者把 two tall gateposts中原為形容詞的tall當作動詞處理。夏先生譯文首重變通,但絕不無中生有。例二:「舊宅的故主是位德高望重的牧師,現已不在人世,一年前,他的靈柩從園門裏遷出,移向村中的公墓,也有不少人執紼隨行。」

相對的英文原句是:It was now a twelvemonth since the funeral procession of the venerable clergyman, its last inhabitant, had turned from that gateway towards the village burying-ground.

「也有不少人執紼隨行」?對的。這是從 funeral procession 衍生出來的。「執紼」,辭典說是送葬的人牽着靈車的繩索以助行進。Procession,「隊伍」或「行列」,因此「也有不少人執紼隨行」之說可以成立。

先生翻譯,名重「譯」林。老行家董橋說得好:「夏濟安先生學富才高,中文典雅,英文博通⋯⋯只讀中譯,行雲流水,風清月明;中英對讀,琴瑟相諧,鸞鳯和鳴,功夫很深。」

不妨拿先生譯華盛頓·歐文〈西敏大寺〉(“Westminster Abbey”) 開頭一段作印證:

時方晚秋,氣象肅穆,略帶憂鬱,早晨的陰影和黃昏的陰影,幾乎連接在一起,不可分別,歲將云暮,終日昏暗,我就在這麼一天,到西敏大寺去散步了幾個鐘頭。古寺巍巍,森森然似有鬼氣,和陰沉沉的季候正好調和;我跨進大門,覺得自己已經置身遠古,相忘於古人的鬼影之中了。

本文開始說過夏志清替兄長濟安書稿寫序,其中有言:「先兄早在中學期間即打好了中文基礎,文言白話寫起來同樣流暢⋯⋯簡明的白話文裏常見妥切的文言文片語,讀來非常舒服。」

此說一點不假,例證就在眼前。「時方晚秋,氣象肅穆」;「歲將云暮,終日昏暗」;「古寺巍巍,森森然似有鬼氣」。這些顯淺的文言文片語,夾雜在顯淺的語體文中,功效倣如盈袖暗香,教人耳目一新。

總體而言,夏先生譯文,跟嚴復在《天演論》的「譯者例言」中的說法互相呼應:「西文句法,少者二三字,多者數十百言,假令仿此為譯,則恐必不可通;而刪削取經,又恐意義有漏,此在譯者將全文神理融會於心,則下筆抒詞,自善互備。」

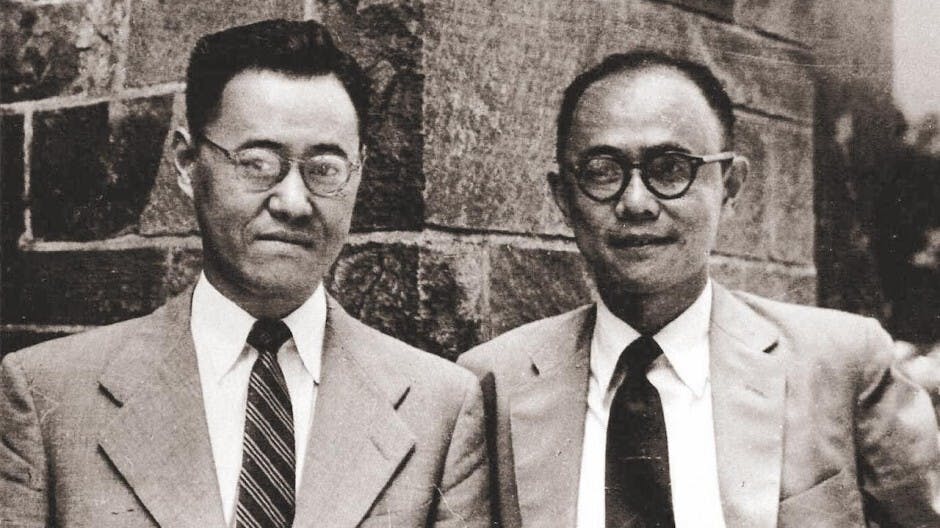

(封面圖片:夏濟安(右)、夏志清(左))