撰文:查建英。中國作家,筆名扎西多。生於北京,美國南卡羅來納大學英語碩士、哥倫比亞大學比較文學碩士。她曾是知名記者,任職《紐約時報》。

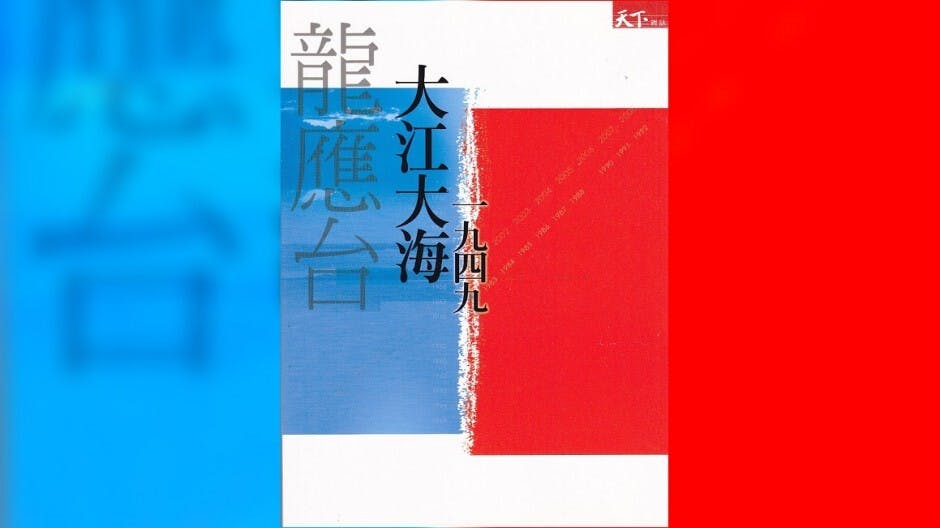

這本書2009年出版,在港台暢銷,在內地沒有發行。書的名氣很大,爭議據說也不小。閱讀之前,我沒有看過相關評論,也沒有特別預期。可是翻開書很快就被吸引住了——書中的場景、故事、人物讓我震撼,讓我感慨繫之。

龍應台一直以社會批評和比較文化類的散文見長。寫這本書,我猜想對龍本人也是個自我挑戰。50多歲的年紀,選擇這樣一個宏大沉重的歷史題材下手,需要勇氣——豈止勇氣,還要體力和精力。從書的後記致謝部分看,她身邊有個助理團隊。可是無論助手陣容多麼強大,全書的構思、採訪、資料編選以及最終的寫作,只可能由龍獨力完成。她為此全力以赴,付出了400多個嘔心瀝血的日夜,實在值得欽佩。

除了勇,還有謀——謀篇佈局的「謀」。1949,是當代中國歷史的重大轉折點。整個20世紀,只有另一個年份的重量可以與之相比:1911。這類宏大歷史題材,如寫成全景式的長篇小說,大概需要托爾斯泰式的天才。寫成非虛構作品,全景式的再現,有可能嗎?即便你爬梳了成噸史料,寫它個多卷本,你又如何處理紛紜的疑團、大量的歧義、對立的詮釋,等等等等?

既然全景再現沒有可能,如何切入、如何剪裁便至關重要。龍應台選擇的是個人化敘述、平民視角、兼用案頭史料和親歷者採訪。這選擇在我看來,不僅是明智的,可能也是最好的。貼近活人和平民的個人講述,讓大歷史從高空落地,讓敘述有了一種謙卑樸實、溫婉從容。於是一個巨無霸題材,忽然有了一股親和力,寫作者呢,也有了舉重若輕的可能性。龍做過官員,當然有政治頭腦,但她首先是一位作家和知識人。她擅寫情理兼具、貼近人心的散文。如此選擇,揚長避短,龍的所有優勢都得以發揮。

面對大歷史,龍承認她只是個小學生,她羞愧于自己對父母那一代人經歷的好奇心來得太遲太晚。她說她不是歷史學者、民國史專家,所以她索性採取了給自己19歲的兒子講家史、講故事的姿態和口吻,「邊做功課邊交報告。」

可是我的天,這是些什麼樣的故事和報告啊!這位貌似普通的媽媽,開動了一台貌似普通的挖掘機,瞄準了一塊塵封已久的界碑,認真、勤勉地挖下去,挖出來的東西,件件令人動容變色——那是漂泊江海、喪魂落魄,那是妻離子散、家破人亡,那是血跡斑斑、白骨累累……

有血有肉的戰爭經歷

隨手摘錄書中一些故事和場景:

1949年1月,24歲的應美君,江南綢緞莊的女兒,懷抱着剛出生不久的嬰兒離開老家淳安,去找她駐在常州的憲兵隊長丈夫龍槐生。跨出家門時,從不多愁善感的她,只平平常常說了一句:「很快回來啦。」頭都不曾回過一次,既沒多看一眼裹小腳的瘦弱母親,也沒多看一眼庭院深深的老宅,或者是那已有1,500年曆史的淳安古城。接下來就是一路狼狽遷徙、與親人的各種離別失散、隆隆炮聲下碼頭上逃難的人群、抓不住大船繩梯撲通撲通像小餃子一樣慘叫着掉進海裏的人、沉浮在滿佈油蹟的黑色海面上的無數皮箱。終於到了高雄,美君擺小攤謀生,一切從頭開始。兩年後,她生下第一個在台灣出生的孩子,取名龍應台。

將近半個世紀後,女兒陪着70歲的母親第一次還鄉,發現新安江畔的老宅早已消失:1959年修建水壩,整個淳安古城沉入千島湖底。美君惦念了幾十年的故鄉變成了「樹小、牆新、畫不古」的千島湖鎮。老人堅持要找父親的墳,因為總是夢見父親從墳裏出來,臉是水草的綠色,說他冷。親戚無奈,只好找來一艘汽艇帶她去尋覓。在無數冒出水面的島尖上,按照大致方位,她們終於找到一個小島,對着兩塊浸了湖水的破磚頭,讓老人燒了一柱香。龍應台寫道:「她這才相信,原來朝代可以起滅、家國可以興亡,連城,都可以從地球上抹掉,不留一點痕跡。」「這一片荒野素樸,曾經是沃土富饒,水面上看起來洪荒初始,水面下曾有綿延千年的人文繁華。」

更有無數普通人在戰爭中灰飛煙滅:

林精武18歲離開福建惠安老家從軍抗日,半年後卻陷入內戰廝殺。60年後,這位國軍老兵仍清楚記得下面的場景:在幾天幾夜、不眠不休的戰鬥之後,嘴裏都是泥土,眼球漲得通紅,跟弟兄們坐下來在雪地上開飯——好不容易炊事班煮了一鍋豬肉,正要開吃,一顆砲彈打下來,在鍋上炸開,耳朵頓時失聰。再回過神來睜開眼,同伴的頭、腿、手和腳,被炸成碎塊,模糊的血肉,就掉進盛豬肉的碗裏。

還有1948年長春圍城的故事:

三月開始時,城內人口有80到120萬;到十月城陷,只剩下17萬。書中的目擊者,看到了如下場景:因為不許放百姓出城,國共兩軍對峙的中空地帶,平民屍體一望無際;城內大批人餓死,野地裏、草堆中,到處是散發着惡臭的腐爛屍體;一個十口之家,全部餓死在自己的空房子裏;街上成群的野狗撕咬餓死的棄屍,然後這些野狗再被飢餓的人吃掉;一個赤裸裸的嬰兒被丟棄,因為飢餓,嬰兒的直腸從肛門拖拉在體外,還沒死的嬰兒像蟲一樣在地上微弱地蠕動,已經不會哭……

可是,作者去長春採訪時,發現絕大部分當地人早已不知道這段史實,城裏沒有任何與此相關的紀念物,只有人民廣場上的蘇軍紀念碑,頂端是一架巨大的戰鬥機。人們知道的,是長春「兵不血刃」的解放。

實際上,《大江大海一九四九》的內容,不僅限於國共內戰,也涉及了此前的中日戰爭和太平洋戰爭。書裏有很多那段歷史的故事。比如國民黨70軍——這支1945年被派去從日本手裏接收台灣的軍隊,衣衫襤褸、足踏草鞋,令當時的台灣人大失所望,但這支「叫花子軍」,其實是打過包括淞滬會戰在內無數殘酷戰役的抗日勇士。

書中也紀錄了台灣兵為日軍服務的晦暗歷史。日據時期,唱着優美的日本國歌「君之代」長大的台灣平民子弟,被戰爭宣傳激蕩起一腔熱血,踴躍參加日軍,發誓「如要凋謝,必做櫻花」。結果,這些20歲上下的「榮譽軍夫」被成批送去太平洋島上,在日軍俘虜營當看守,參與或目擊了那裏大量發生的對盟軍俘虜的虐待、酷刑、殘殺、乃至食人……

這本書裏,令人側目垂淚的故事實在太多。它也引起了各種爭議。有一種批評認為,此書的歷史觀模糊、曖昧,作者以「戰敗者後代」的身份為榮,卻迴避了對國共之爭和中國革命的政治評價。我不大能夠同意這種看法。我覺得,超越狹隘黨爭和意識形態,拒絕政治站隊、黑白史觀,聚焦大時代下各方各類小人物的情感和命運,正是此書的動人之處和力量所在。

是的,在大多數篇幅裏,作者只是在講故事,一個又一個慘痛恐怖的故事,一個又一個孤立無援的個體。沒有說教和裁判,也不大有層層深入的剖析和讀解。調子是哀痛的,態度是克制的,看得出講述者努力保持客觀、保持冷靜,即便講到在極端狀態下,人性變成了獸性,也沒有大呼小叫、長吁短嘆。這並非易事。不論採訪或講述的對象是昔日的國軍、共軍、盟軍、台灣兵還是日本兵,他首先被當作一個人。這也並非易事。

我想,說到底,此書最關心的並非政治對錯,也非戰爭勝敗,甚至也不是國家、民族和制度。此書關心的只是被殘殺扭曲的人性,只是戰亂中千千萬萬普通人的傷痛,只是生命和文明的存亡與延續——以及關於這一切的歷史記憶。難道這些還不夠嗎?難道這些不是更基本的是非、更重要的價值?

原刊於高和分享微信平台,本社獲授權轉載。

(封面圖片:網上圖片;設計圖片)