還有講歷史的時候,說什麼「黃帝擒蚩尤」這些話,小孩子根本不知道誰是黃帝,更不識誰是蚩尤。孩子聽了,好像火星裏打來了一個電報。還有叫他唱「陀,來,米,發,索,拉,西」的歌;叫他聽「咿琍鳴嚕」響的風琴。不如小孩兒素來所唱的「螢火蟲,夜夜紅,給我做盞小燈籠」好得多。25塊錢的壞風琴,不如幾毛錢的笛和胡琴好得多。

小兒的生長,要靠着在適當的環境裏活動。明代王陽明也見到這個道理,他說:「大抵童子之情,樂嬉戲而憚拘檢。如草木之始萌芽,舒暢之條達,摧撓之則衰萎。今教童子必使其趨向鼓舞,心中喜悅,則其進自不能已。譬之時雨春風,霑被草木,莫不萌動發育,自然日長月化。若冰霜剝落,則生意蕭索,日就粘槁矣。……若近世之訓蒙穉者,日惟督以句讀倣,責其檢束,而不知導以禮;求其聰明,而不知養之以善;鞭撻繩縛,如囹獄而不肯人,視師長如寇仇而不預見,……是蓋驅之於惡,而求其為善也,可得乎哉?」

德國福祿培創教養兒童自然的法兒,他設了一個學校,用各種方法,使兒童自然成長;他不知道這學校叫做什麼,一日他在山中游玩,看見許多花木,都發達的了不得;他就叫他的學校做幼稚園(kindergarten)。 「kinder」是兒童,而「garden」是花園。幼稚園的意思是「兒童的花園」,後來那知道變成「兒童的監獄」。我們把兒童拿到學校裏來,只想他得到些知識,忘記了他是一個活活潑潑的一個孩子,就是知識一方面,不過就是識幾個字罷了。

無論在小學,或是在中學,我們要認定學生本來是活的,他們的體力、腦力、官覺、感情,自一天一天的發展。不要用私塾來把他們的生長力壓住。我們知道現在的中學卒業的學生,眼多近了,背多曲了。學級進一年,生氣也減一年。這是我們中國教育的出產品。

(二)能改良社會的個人

個人生在世上,終也逃不了社會,所以社會的良不良,和個人的幸福很有關係。若我但把個人發展,忘卻了社會,個人的幸福也不能存在。中國辦學的一個難處,就是社會腐敗。這腐敗社會的惡習,多少終帶些入學校裏來。所以學校裏的團體,終免不了社會上一種流行的惡習,不過比較好些罷了。學校是社會的鏡子,在這鏡子裏面瞧一瞧,可以見得社會上幾分的惡現象。不過學校裏的生活終比社會上高一層,所以學生有改良社會的一個機會。學校須利用這個機會,養成學生改良社會的能力。

普通父母送子弟入學的用意,是有兩種希望。一種是為家庭增資產:以為「我的兒子」入了學校,念了書,將來可以立身,為家增一個有用的分子;一種是為國家求富強,以為「我的兒子求了學,將來可以為『拯世救民』的人才。第一種是家屬主義的「餘蔭」,第二種是仁政主義的「餘蔭」。學校的宗旨,雖不與此兩種希望相反對,但不是一個注重點。學校的宗旨,是養成社會良好的分子,為社會求進化。

社會怎麼樣才進化呢?個人怎樣來參加謀社會進化的運動呢?這兩個問題,是學校應該問的。社會怎樣才能進化這個問題,我們可暫時不講,個人怎樣來參加謀社會進化的運動,是我們應該現在研究的。我想要學生將來參加改良社會的運動,要從參加改良學校社會的運動做起。

學生自治能培養青年

我講到此,不得不提起學生自治問題了。學生自治,可算是一個習練改良學校社會的機會。我們現在講改良社會,不是主張有一二個人,立在社會之上,操了大權,來把社會改良。這種仍舊是牧民制度,將來的結果是很危險的。

教育未發達以前,或可權宜用這個方法,如陝西閻百川的用民政治。但這個辦法,是人存政存、人亡政息,不是根本的辦法。江蘇南通將來的危險也在這裏。所以我們讚許閻百川治晉是比較的,不是單獨的。若以單獨的講起來,這種用民政治仍是一種「仁政主義」、「牧民政策」。

我是很佩服閻百川的,我並不是批評他。但我希望他一面「用民」,一面不要忘了這是權宜之計,將來終要漸漸兒的改民治方面去才好。我常常對人說,江浙兩省,是江南富庶之地、兄弟之邦,得了兩個兄弟省長,為何不照閻百川的方法來幹一幹呢?這種事情不幹,如江浙的齊省長,沒事照做,看了學生的一篇文,到來小題大做。我想一省的省長,哪裏有這種空功夫!

學生自治,是養成青年各個能力,來改良社會。他們是以社會分子的資格,來改良社會,大家互助,來求社會的進化。不是治人,不是做主人翁;是自治,是服務。有人說,學生自治會裏面,自己搗亂,所以自治會是不行的。我想自治會裏面起衝突,是不能免的,這是一定要經過的階段。況且與其在學校裏無自治,將來在社會上搗亂,不如在學校中經過這個試驗,比較少費些時。

(三)能生產的個人

以前的教育,講救國,講做中國的主人翁,講濟世救民;最好的結果,不過養成迷信牧民政策的人才。不好的結果,自己做不了主人翁,把國民當奴隸;不來救國,來賣國;不來濟世救民,來魚肉百姓;到了後來,「只准州官放火,不許百姓點燈」。

今後的教育,要講生產,要講服務,要知道勞工神聖。為什麼要講勞工神聖呢?因為社會的生產,都靠這各個人勞力的結果,個個人能勞力,社會的生產自然就富了。假如大多數的人,都是「四體不勤,五穀不分」,社會怎樣能生存呢?

又如杜威先生說,希臘文化很發達,科學的思想也很發達,何以希臘沒有物質科學呢?何以物質科學到19世紀才發展起來呢?因為希臘瞧不起做工的人。瞧不起做工,就不會做實驗;不會做實驗就沒有物質科學了。

我們中國,素來把政治道德兩樣合起來,做立國的中心,如孔子說的「為政以德,譬如北辰,而眾星拱之」。如孟子說的「王何必曰利,亦曰仁義而已矣」。都是道德和政治並提。我們的學校,也不外政治道德四個字。如孟子說:「立癢序之教,所以明人倫也:父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信。」

幾千年的教育宗旨,都是一個「拯世救民」的仁政主義,牧民政策。今天以百姓當羊,來牧他;明天養肥了,就來吃他,你看中國幾千年的「一治一亂」,不是羊瘦牧羊,羊肥吃羊的結果麼?現在我們假設百姓是羊,我們要羊自己有能力來尋草吃,不要人來牧。那麼羊雖肥,不怕人來吃他的肉。這是講句笑話罷了,我們哪裏可當百姓作羊?百姓都是活潑潑的人。我們把百姓能力增高起來,使他們有獨立生產的能力,哪要人來施仁政,來牧他們?

要能獨立生產,要先會工作,要知道勞工神聖。美國教員聯合會現在已加入勞動聯合會。這是全國教師承認教書也是勞工。凡有一種職業,為社會生產的,都是勞工。勞心勞力,是一樣的。 「勞心者役人,勞力者役於人」,這兩句話,是在有分階級的意思在裏面,未免把勞力的人看的太輕了。

把以上的話總括一句,教育要定出產品的標準,這標準就是:活潑潑的,能改良社會的,能生產的個人。

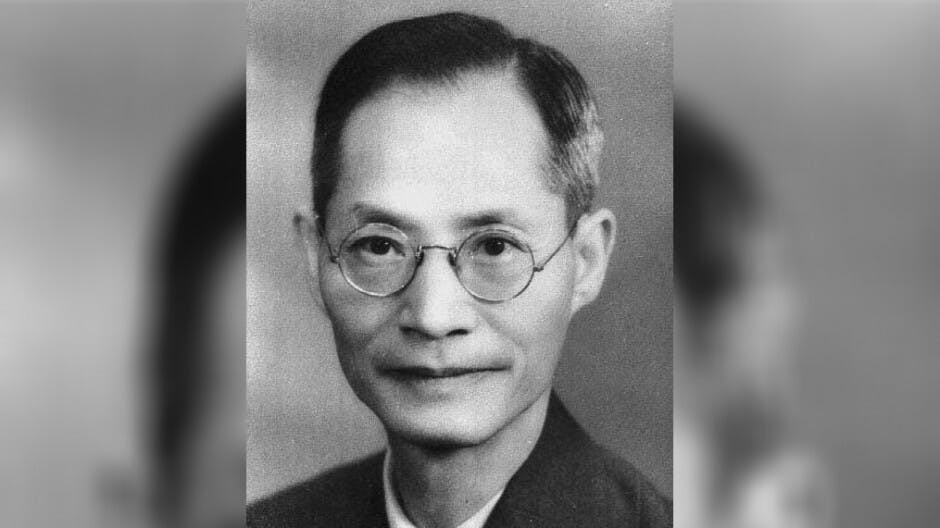

蔣夢麟(1886年1月20日—1964年6月19日),字兆賢,別號孟鄰。浙江餘姚人。

(封面圖片:設計圖片)