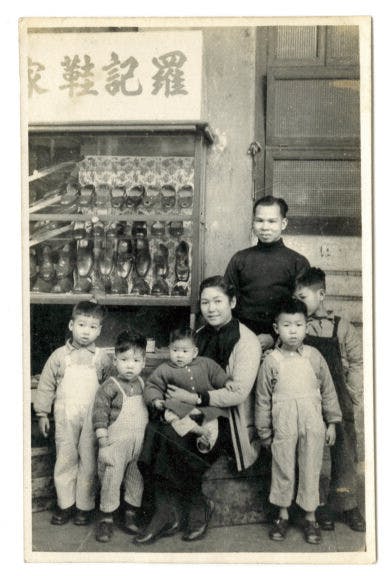

(編按:香港知名導演及編劇羅啟銳先生2022年離開了我們,他的存在和電影作品,為我們留下一抹難以忘懷的色彩。羅啟銳先生於1996年為文記錄了他和香港早期的生活面貌,那是一個令人懷念的年代。本社獲紀念特刊編輯授權轉載全文如下,以饗讀者。)

──我一生的所有,原都是偷回來的。

我的處男偷,是一隻小小的巴西龜,翠綠晶瑩,純美可愛,一點兒不像贓物。當我六歲的小手拈着龜背,輕輕把牠從熱帶魚販的碎花面盆內拿起時,小龜柔順地縮回殼中,一臉的茫然,此生不知將誤入青樓,還是落草為寇。

我把小龜養在一個漆印着「四季平安」的大飯碗內,每天放學,順手偷一撮紅蟲回家餵牠。

小龜日漸長大,為了讓牠有一個舒適的環境,我在一個晴朗的清晨,再次出發,往深水埗另一家水族店去,偷了一個圓圓胖胖的、正正經經的玻璃金魚缸,好讓牠安居樂業。

對於當時只有三呎高的我來說,偷一個比我的腦袋還要大的金魚缸,着實有點困難。我趁店主不在意,匆匆把魚缸環抱出水族店的時候,玻璃的反光在店內橫掠而過,所有的熱帶魚都斑斕亮麗地閃了一閃。我興奮地跑回家,邊跑邊把玻璃紅套在頭上,像一個太空人般唱着歌。那一年,人類還末登陸月球,但我清楚記得我在缸內含糊地哼着的,是The Fabulous Echoes的Dancing On The Moon:

We’ll be dancing on the moon,

In a mashed potato suit…

今天我才知道它的歌詞,雖然從來我都不知道它的意義。

整個小學階段,我偷的都是些膠水壺呀、變色杯呀、夜明珠呀之類的細眉細眼東西,直至初中之後,我無意中開始了閱讀的習慣,才正式踏進了一個業餘小偷海闊天空的世界。

灣仔「南天」是我下手最多的書店,除了因為我痛恨它在朝街的廣告牌上,大吹大擂自己是全香港最大的書城外,更因為它有一個比偷書更壞的習慣,就是把偷書學生的照片和悔過書,張貼在大門外,日曬雨淋,像當時火紅的文革大字報一樣,「階級鬥爭、必須天天講、月月講、年年講」。

我的整套《魯迅三十年集》,都是渡海到「南天」去,瞞天過海地偷回來的,而且我相信周樹人先生並不會介意,反正五四之後,大概就從來沒有人給過他什麼版稅。

另外一家我常光顧的書店,當然便是Swindon了,這書店兌換率之高、利潤之深、服務員之勢利,叫所有在這裏下手的窮學生,都有一種以其人之道,還治其人之身的快樂,況且,這大概也是一個小偷對抗強盜的最佳方法。

Swindon是所有愛書小偷的共同目標,從關淮遠到莫昭如到龍景昌都是。假如Nicholas Cage生長在香港的話,我相信他更會把Swindon偷至片甲不留。

跟着,誤打誤撞地,我進了港大,偷得也更加厲害,更加勇冠三軍。

是的,馬蒙教授,中文系門外那個篆刻桃木招牌,是我偷的;Dr. Vicky Ooi,英文系會議室內那幅《聖佐治屠龍》油畫,是我偷的;黃麗松校長,陸佑堂鐘樓頂的那面港大校旗,也是我偷的。

然後,像世上所有有志氣的小偷一樣,我開始脫離我的象牙塔階段,把目光拓展到不同的社會階層。

我偷走了金門大廈Old Vic餐廳迎賓處的一個黃銅造的「霓虹舞衣」商標,也偷走了北角電氣道一家叫「興利大押」門外的生鐵招牌,我沒有想過,一家街坊當舖的招牌,原來比一家高貴餐廳的商標更重。

事實上,當這個蝙蝠形的大紅當舖招牌一脫掛鈎,它便「轟隆」的一聲,震天價響地墜落地面,把靜夜中的我嚇了一大跳。招牌砍掉了彎路的一角,彷彿在地球的表面上,留下了一個滑稽的疤痕。

無聊的時候,我也偷過蒲飛路上一個3號/23號/103號的共用巴士站,放在我宿舍的床頭,雖然我知道,這並不表示我從此每天醒來,便可以爬下床,馬上跳上巴士,到堅道補習,或者到銅鑼灣看電影,或者索性渡海回老家去探望老媽子,但那個晚上,我是的而且確、安安樂樂地一覺睡至天明。

大學末期,隨着學運的洪流,我進入了「認中關社」的大時代,也因而偷走了無數港英政府的天朝物事,包括一個皇家警察套在「暫停使用」的停車咪錶上的布袋,用來作書包。我必須承認,這布袋是真的比港大學生會出品的「明德格物」書包堅固,而且,「暫停使用」這四個字,也此「明德格物」更切合我當時的心境。

唸畢業班的那一年,我還偷過半山般含道上一家消防局門前的英國旗,當我和我的同黨在光天化日下,若無其事地解脫那旗杆的繩索時,消防局內一個像是文員的驢頭放下報紙,詫異地看着我們,然後,皺着眉、盡忠職守地開始走出來。

烈日下,我正在盤算應否繼續之際,一個樣貌敦厚的宿舍堂友剛剛經過,穿着他酷愛的白色獵裝白色短褲,非常理所當然地跟我們打招呼,指手劃腳,談天說地,彷彿毫不介意我們正在做什麼。

然後,我看見那個文員模樣的驢頭放心地走回玻璃門後的座位,繼續看報紙去,他大概以為我這個樣貌敦厚的堂友何俊仁──這個白衫白褲的未來自由民主鬥士──是一個正在督促工人收旗的消防幫。

(啊,自由自由,多少罪惡假汝之名而行!)

而從此,我便踏進我的爐火純青時代了。我予取予攜地偷,肆無忌憚地偷,上窮碧落下黄泉地偷,甚至於我後來到了美國唸書,也一直從加州偷到紐約,橫貫東西地偷,所向披靡地偷,漫無目的地偷,直至一個初秋的晚上──

我又在第五大道的Barnes & Noble偷走了幾本《東歐國家笑話》,從54街徒步走回唐人街的時候,忽然間,我不想再偷下去了。

不是因為我對笑話已失去興趣,也不是因為我已偷無可偷,而是,毫無理由地,因為那個剛在East River外升起的月亮。

我每往城南走一條街,便會看見月亮在河東的彼岸天際,浮現一次,在摩天大廈的夾縫中,不知什麼時候開始,默默地偷看着這個剛又得手的中國人,於曼赫頓的茫茫夜色中,獨自走回唐人街。

在那一刻,我感到非常的寂寞和徒勞無功。

(江畔何人初見月?江月何年初照人?)

我匆匆乘地鐵返家,而且罕有地付了車資,當我疲倦地攤在床上的時候,我告訴自己,該是我的小偷生涯終結的時候了。

那是82年的秋天。

事實上,就在第二個星期,像所有的東歐笑話一樣,中英談判才剛開始,港元兌美元便忽然由6元5急跌至9元6,我儲蓄了三年的學費,一夜之間,給人整整偷去了一半。

然後,戴卓爾夫人摔了一跤,群眾湧購白米,大批港人撤離,事情急轉直下。猛一回頭,我騫然驚覺,於無聲無息中,有人偷走了一個城市,有人偷走了一個夢想,有人甚至偷走了一個國家。

今天,雖然我仍會偶然偷看一下邵聖瑜出席舞會的照片,或者偷笑一些柔順地龜縮一角的議員,又或者偷望一眼幻變的月光,但是我知道,無論我再怎樣偷下去,如何偷下去,誤入青樓也好,落草為寇也好,我仍然只會是一個細眉細眼的小偷,於茫茫夜深之中,對着一室偷來的細眉細眼物事,天地之所棄,竊之以為喜。

1996年6月30日