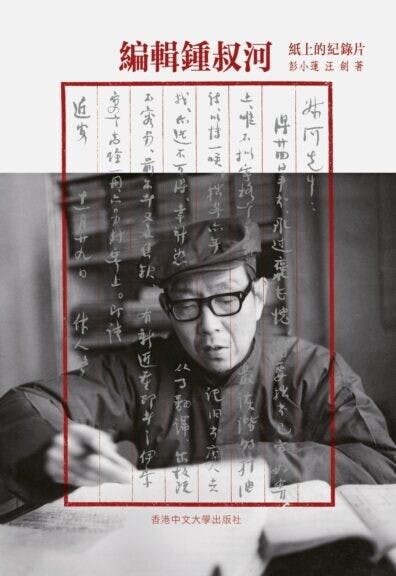

編按:由香港中文大學出版社出版、彭小蓮、汪劍著的《編輯鍾叔河:紙上的紀錄片》一書,最近獲「香港出版雙年獎」頒授文學及小說類「最佳出版獎」。此文為《編輯鍾叔河:紙上的紀錄片》一書的序言,本社獲中文大學出版社授權刊登,以饗讀者。

彭導彭小蓮,籌得到錢的時候,拍電影,故事片或紀錄片;籌不到錢的時候,寫作,虛構或非虛構──通常是籌不到的時候居多。這回她和汪劍合作,寫了一本《編輯鍾叔河──紙上的紀錄片》,非虛構的傳主,是湖南出版家鍾叔河先生。這本書有三個不同卻又相通的敘述聲音,敘事在當下和往事之間穿插剪輯,讀來真有一種看電影的感覺。

鍾叔河老先生,平江人,因為他在茶陵洣江農場勞改過9年,自稱是祖籍茶陵的彭導的「半個老鄉」。其實小蓮以前沒聽說過這人,問過朋友圈裏20個人(大半是文化人),不好意思,都沒聽說過。彭導聽到一個故事,一個場景,極感動,老想着要是拍電影,怎樣才能拍得讓觀眾跟她一樣感動。她把這故事講給很多朋友聽,不覺間愈講愈生動。

知堂賜語 維誠保明

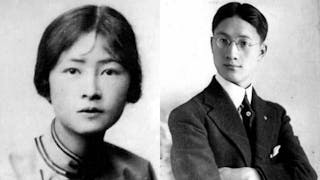

上世紀60年代的一天,在長沙街頭拖板車的「無業遊民」、右派鍾叔河,在偶然間得到一本書,英國人勞斯(W. H. D. Rouse)寫的《希臘的神與英雄》(Gods, Heroes and Men of Ancient Greece),譯者是周遐壽,文字看着親切,似曾相識,後來才曉得周遐壽就是知堂老人。

從小喜讀知堂散文,這位身處社會底層的賤民,給他仰慕的五四前輩寫了一封長信,情辭懇切,說:「我一直私心以為,先生文章的真價值,首先在於它們所反映出來的一種態度,乃是上下數千年中國讀書人最難得有的態度,那就是誠實的態度──對自己,對別人,對藝術,對人生,對自己和別人的國家,對人類的今天和未來,都能夠冷靜地,然而又是積極地去看,去講,去想,去寫。」

信中索書、索墨寶。周作人給這位素昧平生的年輕人寫了自己的兩首舊詩,也應其要求,寫了藹理斯(Havelock Ellis)的一段話:

在一個短時間內,如我們願意,我們可以用了光明去照我們路程的周圍的黑暗。正如在古代火炬競走──這在路克勒丟斯(Lucretius)看來,似是一切生活的象徵—裏一樣:我們手裏持炬,沿着道路奔向前去,不久就要有人從後面來,追上我們,我們所有的技巧,便在怎樣的將那光明固定的炬火遞在他的手內,我們自己就隱沒到黑暗裏去。

(鍾叔河《念樓隨筆》)

小蓮和汪劍,不忍看到這人文主義的火炬和火炬手隱沒到黑暗中去,她們追問,如何才能在一個謊言充斥的年代,保有中國讀書人「對自己,對別人,對藝術,對人生,對自己和別人的國家,對人類的今天和未來,都能夠冷靜地,然而又是積極地去看,去講,去想,去寫」?這並不容易,而且正如鍾叔河先生的畢生經歷所昭示的,這必須付出代價,難以想像的代價。

檢討以外 保存文化

一年365日,風刀霜劍嚴相逼。小蓮在書中提出了一個很好的問題,她說,這個人在黑暗裏,認識了黑暗的本質,智商很高,情商也很高,如何能夠從勞改農場一出來,一步「走向世界」,一門心思做這樣的大事情(出版了「三部大書」)?其實鍾先生有一個很平實的回答,他說:「我講自己大好年華都用到拖板車和寫檢討上去了,外語也沒學會一門,但也撿了一個『便宜』:從1957年到1979年,24年裏我不需要作命題作文,也不需要按模式思想,在勞動之餘,盡可『自由』地考慮中國的過去和未來,也能蒐集整理一些材料。我前後大概瀏覽過近300種1911年前中國人親歷西方的記載,蒐集到的有100多種。

1979年9月平反,剛到湖南出版社就提議編一套『走向世界叢書』。20多年的積累就用上了。」──自由地思考,自由地寫作,這個自由,也包括他的湖南同鄉黃永玉說的「白天受壓抑,晚上在被窩裏做幾個鬼臉」的自由。這還包括了「不寫的自由」:出來之後不願意回報社去,選擇到出版社去。他說做報紙趕任務,出一個三八紅旗手,你要去寫,有人跳到河裏救小孩,你要去寫;這些人和事都很偉大,但不是他的活兒。

藹理斯說的那支火炬──人文主義的火炬──是傳到了鍾叔河先生的手裏和心裏了。這種文化傳承的連續性,或曰人文生命的完整性,不單體現在苦難日子裏的煎熬和堅持,更體現在「前腳剛踏出勞改農場,後腳就直奔北京柏林寺圖書館去抄寫《三述奇》」。此後多少年,鍾先生頂着四面八方的壓力,編輯出版「走向世界叢書」100種、出版《周作人散文全集》、出版《曾國藩全集》。

當然,也體現在本世紀,他的隨筆《小西門集》的書稿輾轉於山東、南京、北京、上海的5、6家出版社,鍾先生始終不肯刪減他26歲那年寫下的右派罪證「四十八條」。當權力與文化對峙的時候,鍾先生選擇站在文化一邊。權力不僅沒文化,而且蔑視文化,敵視文化。

「權力是沒有靈魂的,而且它來自於沒有靈魂。它建立在喪失靈魂的基礎上和從中汲取的力量,靈魂的闕失維持着和恐懼的聯繫……任何始終捍衛他的靈魂、他的內心正直的人,不可能被恐懼所壓垮,他因此變成一個權力控制的範圍之外的、真正的自由人。(伊凡.克里瑪,Ivan Klíma)」這也正是鍾叔河先生題簽的意思:「萬古不磨意,中流自在心」。靈魂的完整,即在於不被恐懼和謊言壓垮。

良知驅使 共襄大業

《編輯鍾叔河──紙上的紀錄片》裏偶爾會閃過那些「喪失靈魂的人」的鏡頭,那些散布恐懼的人,對三部大書到處告狀的人。正是他們,構成了鍾叔河先生的文化事業的「必要的背景」。他們並沒有消失。他們的思維,他們的語言,仍在繼續,仍在傳承。不了解這必要的背景,就不能讀懂鍾先生及其事業的意義。

讀書多,有學問,並不意味着靈魂的完整。汪劍問道,別人也讀着《三國》、《水滸》、《曾文正公家書》長大,長大了也讀朱自清、周作人和何其芳,怎麼你就讀成了1949年之前的左翼學生,1949年之後的極右分子?鍾老先生笑笑,答了兩個平常之極的關鍵詞:常識和良知!在那個全民族都失魂落魄的年代,他憑着常識和良知,接通了人文傳統中不可磨滅的生命源流。

鍾先生全力編輯出版的這三部大書,幾千萬字所勾勒出來的「知識範式」,人文經驗的擴展和積累,在漫長的年月裏都是權力所無法夢見的。權力除了本能地預感到真正的文化的惘惘威脅,完全不具備理解真正的知識和學問的能力。

「曾驚秋肅臨天下」,誰能感知千里外長沙城小小的編輯部裏的「敢遣春溫上筆端」?這就出現了跟前述的那個故事、那個場景相對應的另一個故事和場景──錢鍾書讀了鍾叔河在《讀書》雜誌上發表的「走向世界」叢書的「敘論」,說寫得好,建議他結集單行,並提出來,為這本書寫序(楊絳說,「他生平主動願為作序者,唯先生一人耳」)。

這件事,錢先生用了一個很重的詞:「共襄大業」,這絕不是文人之間的客套,可惜至今很少人體會到這個詞的分量。其實鍾叔河先生自己的話已經點題:生活在晚清一個不正常的國度,要走出去看看正常的世界,人是怎麼活的。當然,正常和不正常,鍾先生有他自己的界定。然後,錢鍾書在序裏狠狠的加了一句:戴着鐐銬也要走向世界……

此即「大業」之所以為大──大哉鍾叔河!

2019年5月

書籍推介:

書名:《編輯鍾叔河──紙上的紀錄片》

作者:彭小蓮、汪劍

出版:香港中文大學出版社

摘錄自《編輯鍾叔河:紙上的紀錄片》,本社獲香港中文大學出版社授權轉載。