她手不夠大,卻克服先天條件不足,成為享譽全球的鋼琴家,

她一句俄文都不會,卻隻身負笈俄國,只為挑戰心中夢想殿堂。

陳介涵,憑着勇於面對問題、克服困難的意志,

用有限的琴鍵,彈出無限精采的音樂人生。

坐在史坦威鋼琴前的陳介涵,身型嬌小、手臂纖細,但是當她的雙手按下第一個音符開始,旋律時而如歌輕盈、時而縱橫開闔地流瀉在空氣中,普羅高菲夫、莫扎特、拉赫尼曼諾夫等音樂巨匠的樂章,在她手中幻化成一個個鑲上溫暖金邊的圓潤音符,「讓鋼琴說話的女孩(a girl who makes the piano speak)」意大利樂評給予陳介涵的評價,貼切又精準。

畢業於美國茱莉亞音樂院與俄羅斯柴可夫斯基音樂院兩大名校,陳介涵身上同時融鑄了台灣本土扎實的訓練,以及美俄鋼琴名師的深厚素養,造就她寬廣的音樂視野。

陳介涵也是目前台灣少數能夠深度詮釋俄式音樂文化的音樂家,她在2017年至2019年連續三年受到俄羅斯莫斯科「學者之家」邀請,成為第一位於該演奏廳公開演出的台灣鋼琴家。

雖然已是當下最受矚目的年輕鋼琴家,舞台下的陳介涵沒有高高在上的音樂家姿態,她的笑容真誠而溫暖,帶着彷彿要將心都掏出來般的赤誠,急促地想跟世界分享更多關於音樂及生命的美好。

「只有能聽到充滿這世界音樂的人,才能創造自己的音樂。」陳介涵正是日本直木賞作品《蜜蜂與遠雷》中所描述的音樂家。

因為對音樂的熱情與尊敬,陳介涵一直在打破外界的刻板印象,不論是手不夠大的先天條件,或是不追逐國際大獎的絢麗榮耀,甚至是已身為三個孩子的母親,還能活躍在樂壇……

這些看似不利的限制,都沒有阻礙她的職業之路,反而讓她學會用自己的步調,立足台灣、連接國際,持續用鋼琴綻放出優雅、從容的音樂花朵。

先天條件不足,遇啟蒙老師後開竅

「成為鋼琴家,對我來說好像是很自然的事。」因為母親未能完成夢想的遺憾與補償心理,從小陳介涵在充滿音樂的環境下長大,每天一早起床,耳邊流洩的便是各個鋼琴家彈奏的經典樂曲錄音,音樂就像是空氣一樣,滲透在她的血液裏面。

陳介涵很小時就能分辨個別的演奏家及曲目,也耐得住性子坐在鋼琴前苦練。「當時我就對節奏鮮明、和聲較為尖銳的俄羅斯音樂很着迷。但老實說,那個時與其說是自己想成為鋼琴家,不如說是為了符合父母對我的期許,」陳介涵回憶。

音樂的熱情,是需要被點燃的。在就讀音樂班時,陳介涵一開始的表現並不是特別亮眼。她分享:「我個子嬌小,手也不大,學習速度不像班上其他男生那麼快。」在挫折之下,陳介涵一度對自己缺乏信心,直到小學六年級那年遇到了啟蒙恩師,陳介涵一下子就「開竅」了。

那位老師不只幫她打下扎實的基礎,讓陳介涵的指力有了長足進步;更重要的是打開了陳介涵對音樂的想像力。陳介涵回憶,老師會拿出一組彩色筆,讓她用不同顏色去塗不同的聲部,也會讓她給每個樂段一個形容詞,「我才發現原來在音樂的世界裏面,我也可以是創造者,真實表達自己內心的聲音,」陳介涵說。

在老師的領導下,陳介涵對音樂有了正確的感受力,技巧也隨之提升,表現更是突飛猛進,屢屢在比賽中獲獎,堅定了陳介涵想要成為鋼琴家的決心。

性格嚴謹又自律的陳介涵,不只上課認真,回家還會拿出錄音檔反覆聆聽老師的教誨,也為自己樹立了許多榜樣,陳介涵說:「有些音樂家每天苦練八小時,也有人在我這個年紀就練了什麼曲目,我都希望自己能做到。」

從古亭國小到師大附中,陳介涵在台灣接受了十年音樂班教育,一路上獲得各大比賽的肯定,譬如在2002年拿下意大利蒙諾波利國際鋼琴大賽首獎,也常受邀到世界各地演出,是當時備受音樂界矚目的潛力新星。

考上美國名校,卻遭逢巨大文化衝擊

高中畢業後,陳介涵順利考上美國頂尖音樂學府、曾孕育出馬友友和帕爾曼等知名音樂家的茱莉亞音樂學院。看似一帆風順的她,內心卻充滿了對異國環境與文化適應的煩惱與失落。

第一個文化衝擊,來自美國鼓勵個人表達的風氣。雖然陳介涵念音樂,但卻必須時常與戲劇、舞蹈科的同學合作,還得大量用英文溝通、表達自我,這對內向、不擅長言辭的陳介涵來說,是個格外辛苦的挑戰。

另一個不適應的地方,是紐約與台灣的環境差異。陳介涵在台灣練琴時,總是喜歡從窗戶遠眺山林及樹木綠意,但是紐約的練習琴房不但沒有窗戶,還充斥着車水馬龍噪音,陳介涵說:「我好像被困在一個都市叢林,覺得自己除了音樂什麼都沒有,失去了想像力。」

在茱莉亞的第一年,陳介涵來不及感受紐約的自由空氣,就被緊繃失落的陰影所籠罩。直到大二那年,她偶然讀到《最後14堂星期二的課》一書,深受感動,她說:「我從書中學習到,做為一個人,要如何無私分享生命裏遭遇過的歷程。」

正如同書中主角向恩師墨瑞學習到的智慧,陳介涵也開始學着敞開心胸,與茱莉亞音樂學院的兩位導師──坎寧(Martin Canin)、史蘭倩絲卡(Ruth Slenczynska)建立起深厚的情誼。

「兩位老師的年紀都比較年長,也非常需要陪伴,所以我們常常一起去參觀博物館或聽音樂會,」陳介涵笑着說,她從兩位長者身上學到,比起汲汲營營想要參加比賽、獲得名聲,音樂是更長遠的路,最重要的是認真坐在鋼琴前,扎實地研究並累積曲目。

其中,史蘭倩絲卡對陳介涵的影響更深。陳介涵觀察:「史老師的手也很小,但是她演奏的力度、速度卻完全不遜於男性演奏家。」這位享譽國際的鋼琴家每日還是堅持練琴,沒有一日鬆懈。

「更令我敬佩的是老師獨立且充滿活力的生活方式,」陳介涵分享,即使已是90多歲的高齡,面對家務、教學,仍不假手他人,總是用樂觀的心態去面對生活中的種種障礙,「一個老太太,為了與我們聯繫,居然還學會用臉書!」

在史蘭倩絲卡身上,陳介涵看到了自己未來想要成為的模樣。她說:「老師無私地與我分享她的生命,包括從小以天才兒童之姿出道,如何逃脫父親的控制,經歷過一段不幸福的婚姻後走出來,然後活出了女人應該有的樣子。」

對陳介涵而言,史蘭倩絲卡不只是個成功的音樂家,更是一個身心健康的全人。「她也許將百分之八十的心力都放在音樂上,但她並沒有忽略剩下的百分之二十,她什麼都願意學習,努力跟上時代的腳步,」陳介涵說。

在俄羅斯真正領會音樂動人真諦

自茱莉亞音樂學院畢業之後,陳介涵決定追隨自己童年的夢想,在一句俄文都不會說的情況下,毅然前往俄羅斯留學,先後就讀莫斯科葛涅辛音樂學院,以及世界聞名的柴可夫斯基音樂學院。

陳介涵笑着說:「我想的很單純,只是想多學一個語言、多看一個國家、多學一些曲目。」從一開始只想待三個月,沒想到卻待了八年,不只拿了碩士、博士,更結識人生伴侶,生下了三個孩子,成為半個俄羅斯人。

但是一開始到俄國求學,陳介涵簡直是從天堂掉到地獄。陳介涵回憶,在茱莉亞學院,每位學生都能在專屬琴房中練習,但是在柴可夫斯基音樂院裏,琴房優先提供給老師授課使用。

當時陳介涵的宿舍離學校很遠,為了搶到琴房,她每天總是非常早起坐火車到學校,但好不容易等到琴房,才練習一下,就會被下一位上課的老師吩咐離開。此外,琴房的琴狀況百出,有些缺少琴鍵,有的是踏板不能踩踏,更缺乏精準的調音,「但是那個時候我根本不在乎,滿腦子想的只是怎麼在老師來之前多練幾首曲子,」陳介涵說。

這段經歷,讓陳介涵深刻體會,只要用心去彈奏,用想像力去創造,不需要頂級名琴就能彈奏出美好的音樂。「就像是人與人相處,不要放大缺點,而是去欣賞對方的優點,去相信、去付出愛,就能共度美好的時光,」陳介涵表示。

如果說美國的留學經歷,是讓陳介涵學會成為自己生命的主人,以獨立自主、持續成長的視野看待音樂;那麼,俄羅斯的八年生活,則讓她領略到音樂能夠感動人心的本質,在於對生命的熱愛與珍惜。

「為什麼俄國音樂家的音樂這麼動人?因為他們真的經歷過一些深刻的生活體驗。」陳介涵娓娓述說她所看到的俄羅斯生活,「俄羅斯並不是一個很富裕的國家,一般人民普遍沒什麼錢,他們所擁有的只有天然資源及公共設施,還有腦袋裏的知識。」而物質的匱乏,並不會打擊俄羅斯民族,反而使他們將心力寄託在精神世界,創造出獨樹一幟,鮮明深刻的文學與藝術內涵。

以台灣為出發點,用音樂連結世界

拿到博士文憑後,陳介涵選擇回到台灣,重新開始。這時的她已深刻體會到,在音樂這條路上,最重要的是找到適合自己的節奏及方向。

剛開始到美國時,陳介涵期待自己能夠以國際大賽為目標,成為國際音樂界爭相合作的鋼琴演奏家;但當時的兩位老師卻非常不贊同她去參加比賽。

老師們認為陳介涵的音樂風格內斂而細膩,不適合炫技型的比賽風格,陳介涵說:「後來我也慢慢理解老師的用意,因為比賽必須在高壓環境下,快速展現演出者的音樂風格,但音樂是藝術,藝術更需要花時間累積,建立自己的風格。」

如今的陳介涵,已經勇敢開創屬於自己的音樂生涯,以台灣為根據地,每年固定開演奏會,挑戰普羅高菲夫、拉赫曼尼諾夫等俄國作曲家的艱難曲目;同時,她也固定接受俄國的演奏邀請,透過音樂,搭建起台俄之間的文化交流橋樑。

對於同樣嚮往音樂、海外生活的年輕人,陳介涵也分享自己一路走來的心得:「你一定要知道自己所愛為何,也要勇於面對各式各樣的挫折,就算很有天分,但音樂這條路絕對不會是順遂的。」

「就像我在音量或速度上可能比不上男性演奏家,但演奏家就像一面鏡子,而作曲家的音樂則是光。只要鏡子夠清澈,即使面積小,也能透出它的光芒。」陳介涵說每個人所折射出來的色彩都不同,「也因為如此,世界也才更加豐富多元。」

採訪最後,陳介涵為我們彈奏起優美的莫扎特,她的十指在黑白琴鍵上躍動時,令人不禁想起電影《海上鋼琴師》中的台詞:「琴鍵只有88個,誰也無法改變。琴鍵有限,但彈奏的人是無限,琴鍵演奏出來的音樂也是無限。」

在有限的條件中建造起寬廣無垠的音樂世界,正是陳介涵最迷人的魅力,也令人見證台灣的音樂家,正在走出屬於自己的一條康莊大道。

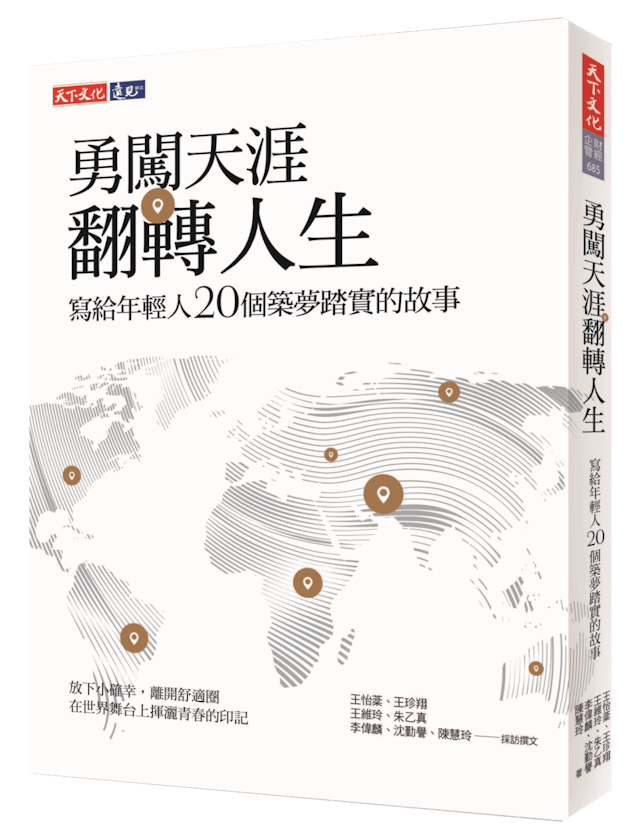

新書介紹:

書名:《勇闖天涯 翻轉人生:寫給年輕人20個築夢踏實的故事》

作者:王怡棻、王珍翔、王維玲、朱乙真、李偉麟、沈勤譽、陳慧玲

出版商:天下文化

出版日期:2020年2月13日