一位朋友傳來一篇英語文章,作者Chi Wang,內容是說他曾經在美國華盛頓兩家政府機構工作了50年,認識好些政要,知道他們一向支持及同情中國,但近十年的情況改變了,對中國的友善不再。我沒有理由懷疑此君說的。好些報道從其他角度說的也是類同的話。

今天,不少報道說,中國學生去美國求學,簽證往往被拒,有些暑期回家探親後再去美國時不獲簽證,有些每年的例行續簽也遭否決。看來是跟某些科目有關,但也不一定。這樣看,要申請到美國求學的中國學生人數將暴跌,因為讀到中途不獲續簽對學生是災難!

美國的大學本身當然歡迎中國的學生。這些學生一般好學,而收取外來學生的學費,以公立的大學來說,通常遠比美國本土的學生高。我大約地估計,是三個外來學生的學費可以養起一個助理教授,而一個助理教授通常教約十個full-time equivalent的學生,所以校方是賺了七個學生的學費。當然,大學還有好些其他費用,但在邊際上多教一個學生的成本低,外籍學生對校方的財政是有助的。

昔日美國的求學氣氛

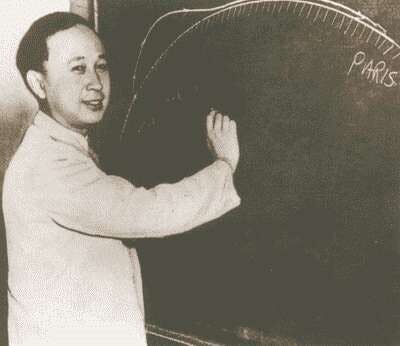

回顧歷史,美國對中國是友善的。雖然百多年前的八國聯軍美國有份,但庚子賠款協助不少中國的學子到美國讀書,培養出錢學森、楊振寧、陳省身等高人。美國本土有一個大麻煩是種族歧視,政府出盡九牛二虎之力也驅之不去。然而,我在美國生活了25年,受到的種族歧視不嚴重。另一方面,在美國我受到多位經濟學大師的指導與關懷,使我終身感激。當年美國的師友對我思想的重視,遠超我1982年回港後遇到的。是的,當年在西雅圖華大講課時,系主任諾斯坐着旁聽,不是監管,而是做筆記。其他同事和我天天研討,誰對誰錯沒有誰管,真理的追求就是那麼愉快的事。楊懷康上世紀70年代後期到過西雅圖華大,見過當時那裏的熱鬧。

早年我在香港讀書失敗,但美國那邊卻欣賞我那想得快想得怪的本領。考什麼公開試我無法過關,但在洛杉磯加大考四科博士筆試,其中一科的教授多年後對我說,他不知道我的答案是在說什麼,考慮良久還是給我個第一算了。環境適當,求學是一種享受。

同樣,1966年春天我提交的11頁紙的《佃農理論》的初稿,在加大研討時在座的數十位教授與研究生一律說我錯,吵了幾個小時。該晚11時多,我掛個電話給老師赫舒拉發,問他我的論文建議是否要放棄。他說:「你說什麼?那是我平生見過最好的論文。」過了一天,另一位老師阿爾欽給我電話,說要在他的研究班上討論我那11頁紙,一個月後他叫我動筆。要是在今天的中國,我的《佃農理論》不可能寫出來。當年老師教的真理追求的意識對我有深遠的影響。

1967年到了芝加哥大學,後來科斯的回憶寫下,我吸收了八位大師的思考方法。他說我不是仿效,而是吸收了然後發揮自己的。今天,我怎可以說美國對中國人不好呢?種族上的歧視當然有,在學術界不嚴重,大可置之不理。

一家兩代的故事

我的外甥及自己的兒子在美國求學的運程也差不多。這個外甥當年雖然在香港的中學成績不錯,但沒有大學收容,我帶他到美國去跟我求學。我給他定下來的規則簡單:周末不准讀書,要陪我去釣魚。教他的主要是一項:寫博士論文時一定要跟一位世界級的大師。從本科一年級起,只六年此子獲博士,今天他屬一掌之數的生物細胞大師了。要是獲得諾貝爾獎我會敲詐他分我一半。

我兒子的故事雷同。我教他不要管中學成績,不要管那些進入大學的公開試,因為他在美國出生,入大學容易。從來不管他的讀書成績,只是知道本科畢業時他在整級考個第一。他自己不知道,而我懶得告訴他。教兒子,我又是說寫博士論文時要跟一個世界級的。他當然受教,可惜在研究院他修的是兩個博士一起讀的課程,難度大,害得兒子吃得太多,變得太胖了。今天,兒子從事西藥的研究,是商業的那種,獲諾貝爾獎的機會小很多,但不是零。我的女兒在美國的讀書成績跟她哥哥差不多,但本科畢業後她不要再讀下去,是她的選擇,我尊重。

上述是我家的兩代人在美國求學的經歷。說美國人善待炎黃子孫是對的──撇開一些無聊又瑣碎的種族歧視,實在好。說實話,從求學這方面看,中國人不會對我們那麼好。可惜今天無端端地,美國對中國人不好了。我恐怕此「不好」也,會持續下去。政治多麼可怕!

盜竊科技談何容易

我曾經寫過,開放改革前中國對外間的科技知識的所知是零,但在開放改革後,憑中外合資與以市場換技術這兩個法門,中國學得快學得好。不久前北京取消合資的規限,做得對;但源自市場換技術的必須外銷的來料加工還在,也應該取消,因為今天要多引進外資。

今天美國再不歡迎中國的學子到那裏求學。這些學子可以轉到加拿大或歐洲的大學去,只是有些重要的科目,美國還是最高明。我不相信美國當局說的,中國頻頻盜竊美國的科技。當然不可以說完全沒有,但industrial espionage這回事,40年前我得到美國國家研究基金的資助,作過深入的研究,認為今天的中國人沒有本領從事。偶爾的小偷當然存在,但專業性的工業盜竊談何容易!1982年我發表Property Rights in Trade Secrets(Economic Inquiry, January 1982, P40-53),讀者可以參考。

引進人才的法門

那所謂「人才政策」──即是出資或較高的薪酬外聘科技學問人才──在內地的多個地區出現了好些年了。近幾年從國外出高薪引進人才也明顯。這方面,一個要點是開放改革40年來,從中國到美國求學的無數,其中不少學得好。人才政策當然是想着這群人,但北京忽略了的,是這群人中的佼佼者,不願意回歸,一個原因是他們不能接受中國的大學制度與運作。他們不一定打算到大學工作,而是任何在知識上有成就的人,喜歡在有上佳大學的鄰近工作。物以類聚,人以類聚,知識也類聚。

大家知道北京當局是花着巨資支持大學教育的。然而,今天中國大學的運作,從美國上世紀50、60年代的準則衡量,實在太差勁了。無謂的約束太多,課程的規限太緊,創意不受重視,而政治上的思想教育,從外間回歸的知識高士沒有興趣,且往往有反感。這些日子,網上的訊息是國際性的,什麼「翻牆」等玩意我這個老人家沒有學過,但我認識的內地學生沒有一個不懂。另一方面,美國的學術朋友指出,中國內地的大學要講人際關係他們不能接受。

這就帶到一個最難處理但必須處理的問題:言論的約束。我不是個信奉言論自由的人,我的老友科斯不是,我的老師阿爾欽也不是。40年來,無論是講話或文章,我肯定北京上頭沒有干擾過我,但下面卻無數次!在今天內地的大學處理言論的約束下,世界級的教育是搞不起來的。需要怎樣處理我不知道。從樂觀的那一小角看,我可以指出北京的中信出版社出了我很多書,一個牽涉到內容的字他們沒有改過。所以在原則上,大學需要的言論自由是存在着一個可以接受的空間。我希望北京的朋友能把這空間放大一點。

都是越戰惹來的禍

更為頭痛的是算文章數量與論文章發表的學報高下這種無聊玩意,無疑是今年7月27日出現了某知名學報撤回107篇中國學者的論文,牽涉到500多人的導火線。這些行為當然不是中國獨有,只是當年我在美國的追求真理的學術氣氛下,這些行為不可思議。中國的大學要大事改進才有忠於真理的學術氣氛。

算文章數量與論學報高下來衡量升職與薪酬這些愚蠢玩意是上世紀60年代的越戰搞起來的,我知得清楚。1968年在芝加哥,我問後來是林毅夫老師的約翰遜,在芝大升為正教授文章要發表多少。他說沒有這種規定。我繼續追問,最後他說,在芝大升為正教授不一定要發表過一篇文章,但不能一句話也不說。

那時越戰開始了不久。1969年我到西雅圖華盛頓大學後,越戰引起的學生動亂就頻頻出現了。加州洛杉磯加大的經濟系出現了炸彈恐嚇事件,因為一些學生說該系沒有聘用黑人作教授。在西雅圖華大,校方要動用保護人員才讓教授上學生人數多的課。在經濟系內,一位年輕教授不僅在他的辦公室門上貼着胡志明的巨像,授課時他播放影片,不講課。

當時美國的私立大學好過一點,但公立的助理教授則對正教授說:「你們這些老頭子連數學方程式也不懂,為什麼薪酬比我們高?」是在這樣的大吵大鬧的情況下,算文章數量與論學報高下的準則就出現了。這些鬧劇公立的大學遠比私立的為甚,因為私立的要交不菲的學費,亂搞一通學生的家長不會出錢。

算文章數量與論學報高下這些無聊的衡量學問高下的準則,在美國源於越戰,80年代後期引進香港的大學,再十年盛行於中國的內地。今天,中國內地比美國嚴重很多。學報的高下排列分明,英文發表勝於中文也分明。這種玩意導致多人聯名發表,也有埋堆互相引用文章等離奇行為。聽說在中國內地,一間大學的經濟系出獎金人民幣十萬,另一間出20萬,給一篇發表在《美國經濟學報》的文章。學術世界真的是變了。

大學改革有前車可鑑

我不知其他學者怎麼樣,但我自己在不自願動筆的情況下寫不出好文章。1969年的秋天到了西雅圖華大,過了三個月他們要升我為正教授。這不重要。重要的是當年的系主任諾斯與社會科學院的院長分別告訴我,算文章多少這項玩意與我無干,我只做自己認為有趣的學問。在這樣的有利條件下,一個題材的思想成熟時,在半睡半醒中我會感到有點衝動,禁不住要在床上起來,坐在書桌前動筆。這樣寫出來的文章今天一律成為經典。

三年多前我在《信報》發表了一系列關於大學制度與學術爭取的文章,結集的書名為《科學與文化》,香港與內地皆出版。我對這本書滿意,而在該書內我推薦歷史學家何炳棣2005年出版的《讀史閱世六十年》那本書。炳棣是我知道唯一的上世紀30年代在北京清華、60年代在美國芝大的學者。那是清華與芝大的學術氣氛最好的兩個時期,難得炳棣能記錄下來。

北京的朋友對大學的資助是慷慨的。他們提供的研究金令美國的學者羨慕。香港的幾家大學收納的內地學子的成績,一般優於香港本土的,而香港本土的,以我所知為例,在美國一律讀得好。美國今天歧視中國內地的學子,北京的簡單應對,可按我三年多前出版的《科學與文化》的建議,或參考何炳棣的《讀史閱世六十年》,大事改革中國的大學制度。

《中國經濟的內憂外患》之二

原刊於《信報》,本社獲作者授權轉載。