我在美國南加州的7月2日晚上,3個好友分別在新加坡、温哥華和北加州同時短訊給我說,他們在報上看到羅啟銳離世了!我很驚訝。什麼!我以為終有一天會在香港街頭再碰上他。但現在,他卻走了,我永不能再見到他了!他原來已69歲,而我自己也67歲了!

羅啟銳是我年輕時7年的伴侣。我1974年入香港大學,認識了羅啟銳。他那時是港大二年級。我們是否一見鍾情、 是否初戀?我都不知道。我們在港大時寸步不離。後來,畢業後,我們分別加入了香港電台工作,反而逐漸疏遠了,最後,我們在1981年底終於分手了。他往NYU(New York University)讀電影,我來了南加州USC大學讀電影。我畢業後定居加州,在荷里活做電影幕後工作,結了婚,生了孩子,便很少回港,與香港的朋友也沒有見面和聯絡了。

我在香港的前半生,好像過眼雲煙,差不多完全忘記了,直至7月2日,與羅啟銳在香港的青年回憶,忽然片片段段的在腦海中湧現。我這多年沒有寫作中文,多謝麥海華的來電鼓勵,才將這片段回憶寫下來。

原來,在港大時候的羅啟銳,已是天才橫溢的了。但我當時都不知道,也不懂得欣賞。我們讀書讀得很胡混,但玩就玩得很開心。我在港大第一年就搞學生會,常上Old Halls(明原堂)混。由學生會到Old Halls的小徑有很多大樹,是很美麗的。我在學生會開會常到凌晨,不知道羅啟銳搞什麼,又會在那時候出現,與一班學生會會友,或他Old Halls的好友一群人,跑落第三街、水街的大牌檔食宵夜。又常與一班好友上銅鑼灣的Discotheque跳Disco舞。我們都是靠奬學金、助學金過活的,沒有餘錢喝酒,不知為何Disco老闆會歡迎我們。大概有一群港大學生在那兒大笑大跳,勝過拍烏蠅吧!當時,為了零用錢,我們就去私立夜校教英文,是要穿著整齊,由港大搭隧道車過海去旺角的。

港大學生會每年要出版年刊,羅啟銳自薦做主編。年刊編輯組有很多同學,但其實,事無大小,都是他自己一個人親力親為的。首先,校刊取什麼名字呢?他曾多次去請教中文系的黃兆傑教授。經過多番考慮,才決定用「赫戲」作為校刊的名稱。作為主編,所有文章的插圖照片,都是他一個人決定的。不滿意嗎?便用筆名自己寫。年刊封面要用黑色,全黑或是炭黑色,他都十分講究。內頁用什麼字體,字體又多大,以至所有美術設計、排版、插圖, 他都是用盡心思去做。到了最後,他還要日夜往出版社校稿,太多了,校不完,才找同學幫忙。《赫戲》出版了, 他也覺得很滿意。這是他第一個血汗成果。

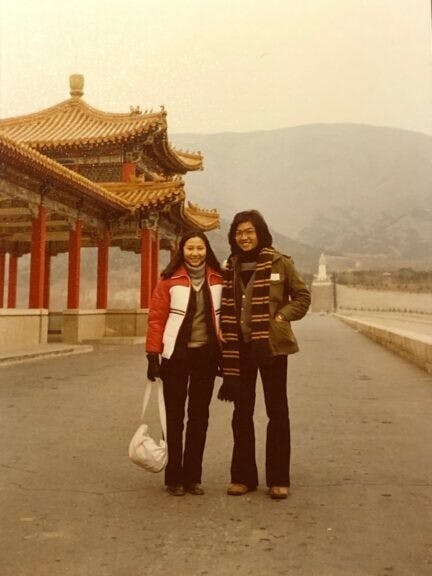

我們嚮往日本,就參加了1975年港大國際學生交換計劃, 在日本「蒲」了3星期。我們回國內,要步行過羅湖橋, 見到一個個携機關槍的解放軍,就知道是到了中國。我們當時沒有錢,坐硬卧3天3夜,由香港經廣州赴京。出北京站時,已是凌晨5時,大鐘樓敲響5聲,然後,播放《東方紅》。我們往北京弄堂跑,在王府井大街,下雪了。 原來雪花比故事描寫的更美麗!去長城途中,在城外看見老伯趕騾車,也看了好半天。我們在上海,吃老師父做的西色美點,比香港的更出色。到西湖,看到霧中的風景,像圖畫裏的一模一樣。

你看,我們到處跑,哪有時間專心讀書呢!但其實,生活體驗與書本知識同樣可貴。大學畢業了,羅啟銳跟隨大哥的步伐,加入廣告公司做事,卻不得意。我認識他以來,知道他的志願是當導演、編劇,在《明報周刊》寫專欄。第一屆香港國際電影節,我們買了一大堆票子,每天看足5場,看到很多大導演如Godard、Truffaut、Fellini、Woody Allen的電影。後來,入到香港電台電視部戲劇組,他十分高興。第一天踏入港台,戰戰兢兢,都不知道原來自己會是港台最出色的導演之一。當時,我也入了港台時事組,拍《觀點與角度》及《鏗鏘集》,我們各有自己的事業,關係也漸疏遠了。

Bravo Alex,你完成你的志願,做到一個出色的導演和編劇,也為《明報》寫專欄,又給自己找到了一個真正的終身伴侣。我很替你高興!我知道你的成就不是偶然的,而是你從少努力的成果。祝你一路走好!

好吧!我寫完了。羅啟銳,再見!我可以把對你的回憶,如相片一樣,重新收回紙皮箱裏,繼續我自己下半生的旅程了。

於美國羅省