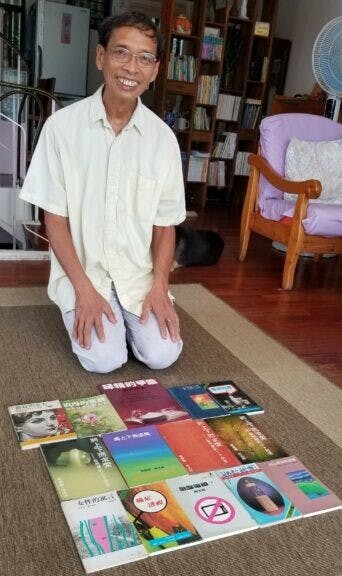

周兆祥,1948年香港出生。香港大學中文系碩士、蘇格蘭愛丁堡大學語言學博士、英國語言學會院士。曾從事中學教師、大學講師、專欄作家、編輯、美術設計、特約翻譯、教學電視節目製作等工作。曾任教香港中文大學翻譯系、香港浸會大學英文系翻譯課程。1970年代開始,透過文字介紹外地文化趨勢,引進最新的世界思潮和生活方式,推動本地綠化及環保等理念。1988年與友人創立綠色力量、綠田園有機農場。2005年離開大學全職教席,投入綠色生活教育工作,2013年創辦生食餐廳「綠野林」。至今已出版200多本書籍,著作有《天機一瞥.卅二》、《浪漫的紫荊》、《味精的爭論》、《健康防病這樣吃》、《食生》、《今生我主場》等,編譯作品有《女性的寓言》、《追尋新生活》、《自家教育》等,學術著作有《中譯莎士比亞研究》、《漢譯哈姆雷特研究》、《翻譯與人生》等。本訪問稿經周兆祥博士審閱定稿。

日期:2021年6月29日(星期二)

時間:下午1時至3時

地點:大埔船灣詹屋村野鴿居

周:周兆祥;何:何紫薇 ;沈:沈舒

投身寫作緣起

何:請問周博士如何培養起寫作的興趣?你童年時曾投稿到《兒童報》,那時何紫擔任編輯,對於這份60年代的香港兒童刊物,你有什麼回憶?

周:想起何紫先生,我首先要表達對他的尊敬,並感到有點遺憾。他生命中最後的幾年,正值我的事業起飛,加上我們生活的地區相距較遠,我住大埔,他住港島,所以見面傾談的機會不多,其實我內心非常感激他。

回望我的寫作路,有兩個很重要的人,如果沒有他們,便沒有今日的周兆祥。一個是我爸爸,一個是何紫。我的爸爸喜歡拿兒子來炫耀,所以鼓勵我投稿,當時的報紙有兒童版,日報、晚報都有,例如《大公報》、《華僑日報》、《新晚報》。我第一次投稿已成功,刊登在《大公報》兒童版,是一幅圖畫之類,大概是1958年,那時我十歲,稿酬是一支鉛筆,我從深水埗的家乘船到上環領取。此後,我不斷投稿,小五、小六時寫的文章都很簡單,是散文之類。後來,《兒童報》開始受歡迎,我其實很早已留意《兒童報》,並投稿去。那時候,我寫作除了用本名周兆祥,還有用筆名「銀花」,我覺得火樹銀花的生命很燦爛,曾用此筆名發表在《兒童報》,可能還有《新晚報》、《星島日報》等。

記得我第一次去《兒童報》社,大概是小五、小六,那時劉姐姐(劉惠瓊)在報社內,她當時已是個名人,是我們崇拜的前輩,見到她就像見到偶像。她身邊還有烏姐(郭小葵)和何紫,兩位都是當時《兒童報》的台柱、劉姐姐的左右手。報社位於北角,最初在電車路那邊,後來搬到近碼頭,我隔兩星期便去一趟,去了許多次。那時我是個文藝小童,喜歡看他們工作,偶然他們給我機會在版頭畫兩筆,我已很興奮。那年代沒有地鐵,未有海底隧道,我由深水埗前往北角,要乘船又轉車,很不容易。那時爸爸鼓勵我投稿,《兒童報》則鼓勵了我寫作,其實不知自己寫什麼,只是有種發表慾,知道寫的東西有人看。

《兒童報》給我不少難忘片段,印象最深是颱風溫黛吹襲的那次,當時我家已搬了去沙田大圍美林邨,暴風把我家摧毀了一半,那時烏姐來慰問,她採訪後刊出一篇半版的報道。另一件印象深刻的事,現在說來是非常反環保的:我們學校有個營地位於西貢,我在那裏溪澗捉到一種麒麟魚,貌似蜥蜴,學名叫蠑螈,好好玩的,我捉了回家養,有次我用玻璃瓶載着牠帶去《兒童報》社,人人見到都說:「嘩!好得意!」他們又拍照,又寫報道,當時劉姐姐也在場,大家問候我升中情況,感覺有如一家人。

何:後來你升中後有繼續寫作嗎?

周:我升讀的伊利沙伯中學有一個很好的圖書館,每星期有一堂圖書館課,全班同學走進圖書館,看書並借書回家。我留意到書架上一排30、40冊徐訏的作品。徐訏是著名文學家,他晚年曾任香港浸會大學文學院院長,中學時我幾乎讀完他全部50多本著作。徐訏寫過小說、散文、新詩、戲劇、評論等,樣樣皆精,成就蠻像英國作家Somerset Maugham(毛姆),我覺得徐訏是中國版的毛姆。二人一中一英,卻同樣是高、中、低檔次的都寫,作品有很高的文學價值,亦有很通俗的;既寫嚴肅的評論,亦寫浪漫的詩和小說,有些接近科幻的作品,總之什麼都有。於是我立志要學他們,有一天要做作家,寫不同類型的作品。

當時我大概中一、二,人生目標是做一個非常受歡迎的作家,將來取得諾貝爾文學獎就好極了。這想法與《兒童報》、與何紫亦很有關係,是他們鼓勵了我,原來我寫的東西是有人刊登的,令我受到肯定,漸漸我就想做作家。直到現在,我已寫了250多本書,總算超額完成了當時的作家夢。

寫作與山邊社的情緣

沈:結識何紫後,周博士對他有何印象?

周:我和何紫很投緣,他在《兒童報》擔任編輯時,我大約讀小六,他比我年長10歲,可謂亦師亦友。後來,他開辦山邊社。為何我剛才說沒有何紫就沒有周兆祥呢?因為我初出道時,他幫我出版過一些書。雖然我也認識其他出版人,不過我和何紫最熟稔,他什麼也不計較的,不計較賺不賺錢,不計較發行的後果怎樣,不計較我寫什麼東西,總之一本又一本的幫我出版。

當年,我不時到山邊社,但我們難得會停下來聊天或請教正經事,因他太忙了,我看着他走來走去,忽而聽電話,忽而指揮工作,或是埋頭苦幹改稿排版,所以我不敢多去打擾他,從未邀請他去喝下午茶,因為他根本沒有時間。

何:周博士給山邊社出版的第一本書,是你和張燦輝先生合著的《將上下而求索》嗎?[1]

周:應該是,這是有一段因緣的。本來出版此書的是另一間叫平價書屋的出版社,是我好朋友林查理開辦的,他亦是《現代青年人周報》的創辦人。《將上下而求索》初版於1977年由平價書屋出版,1982年我們把版權交何紫的山邊社出版。這本書得到讀者的支持,多年來不斷再版。

沈:80年代初,周博士留學英國期間,編寫了一系列探討社會問題的書交山邊社出版,請分享這段寫作緣起。

周:1979至1984年我在英國,5年間,我投稿到香港的報章,後來,我覺得文章不輯錄成書很浪費,於是經過修飾編排後,把稿件影印寄給何紫,他幫我出版一本又一本書,期間出版了4、5本,數量可能更多。那些稿件基本上全是來自我的報章專欄。我去英國之前,1978年的某天,突然有人約我吃晚飯,原來林行止夫婦想約我在《信報》寫專欄,林先生給我非常大的寫作自由度。從此,我在《信報》寫了23年專欄,由1978年至2001年為止。

沈:周博士在《信報》寫專欄之前,有沒有在其他報刊寫過環保議題的文章?

周:有的,在此之前,我在《號外》月刊、《70年代》雙周刊等刊物寫過,後來我寫的專欄數目愈來愈多。回想80年代中後期,我全職任大學講師,竟可以同時寫13、14個專欄,有些是每月一次,有些是每周一次,有些例如《信報》是每日一次。

曾經有一位前輩說了一句影響我很深的話。我在中文大學翻譯系做助教時,受到一位先生賞識,就是宋淇先生(筆名林以亮)。校內的中國文化研究所設有翻譯中心,宋先生請我在那裏做副編輯,擔任他助手,第一天上班,他跟我說:「我能請你來,你支筆是不錯的,不過,你還欠一樣東西──欠100萬字。」這句說話我一生牢記。後來,我很快發表1000萬字。你可以算一算,我寫的《信報》專欄每日每篇1100字,一年也有30多萬字,與此同時我還要寫13個專欄。那時我什麼都寫,忙得瘋癲,天天傳真交稿,有時忘記了哪篇稿何時要交。

讓世界兩大語言相互溝通

何:周博士在英國留學時,選譯了多本外國新思潮的書在香港出版,為何如此積極?

周:我去英國前,《信報》的林行止先生對我說:「你現在去英國,幫我留意一件事,就是蘇格蘭爭取獨立,你有什麼消息便盡快報道。」這句話給了我啟發。我是主修翻譯的,不懂政治,但我覺得我有一種比別人不同的訓練,看到翻譯不是搬字過紙那麼簡單,翻譯工作是文化溝通的橋樑,我認為自己有更加多的任務。於是,我將自己的工作定位,就是將全世界最好的東西,帶給我們的民族。那時是七十年代末,文革之後,中國太封閉了,看不到外國雜誌Times、Newsweek,什麼電台也接收不到,更加沒有電視。我的責任是作為「南風窗」,讓我們的民族可以與世界接軌,想得很偉大似的,但那時沒有互聯網,也未想到中國會迅速崛起。

我看到世界歷史上重大轉變都是基於翻譯,譬如文藝復興,翻譯改變了我們整個文化進度、方向等等,所以翻譯工作是文明的推手。我覺得自己有這個條件和責任將外國最好的東西帶進來,同時將中國最好的文化遺產透過文字外銷出去。我曾經在英國劍橋的某一天,忽然想到,原來全世界最多人的母語是中文,而全世界最多人用的語言是英文,我的角色是掌握這兩種全世界最重要的語言,讓這兩種語言在溝通,一方面輸入,另一方面輸出。

所以,當時山邊社幫我出版的書全是最新的思潮,譬如我編譯一本關於嬰兒奶粉醜聞的書[2],內容來自英國救濟組織的一份報告,讓世界知道嬰兒奶粉是世界大戰之後殺人最多的東西,害死許多嬰兒,奶粉不是有益的,還有因為推銷奶粉,許多不公義的事發生,但以前從沒有人說出來。另一本我編譯的《核能與現代生活》[3],告訴香港人核子發電是危險的,希望有一日傳到中華大地,讓更多人知道核能不是好東西。此外,我編譯一本叫《藥物問題揭秘》[4],發現西醫藥廠千瘡百孔,包括收買醫學界去用他們的藥,背後有許多黑幕,這本書對我的影響很大,原來這個世界是這樣的,香港人竟然不知道?我變成了這方面的先鋒。

我還編寫了一本很特別的書,叫《廢除電視?》[5],書名有個問號,引發人們思考。我開始寫的時候是1974年,書中講的是廣播式電視。那時是許冠文、許冠傑興起的時代,亦都是《歡樂今宵》、《香港小姐》節目大受歡迎的時代,電視瘋魔全城,例如香港小姐決賽的那一晚,街上空無一人,家家戶戶在電視機前收看,第二天人人的話題都是談論昨晚的節目。電視控制了全香港的人,背後都是為了商業利益,我覺得這情況很可怕。

當時我受到一本外國書的啟發[6],它說電視是人類歷史上最恐怖的發明,將來人類大災難是由電視引起的。原來電視是冷媒介,即是「有它說、沒你說」,是一種洗腦工具,可以中央集權,控制人民的思想。當我去英國之前,有機會深入虎穴,看看電視這種媒介有無得救,可否把它變得對人類有貢獻,我利用公餘時間,為佳藝電視「教學電視」製作節目,做了4年「電視人」。因此,我是親身了解過電視台運作,才寫成《廢除電視?》這本書。

味精的爭論

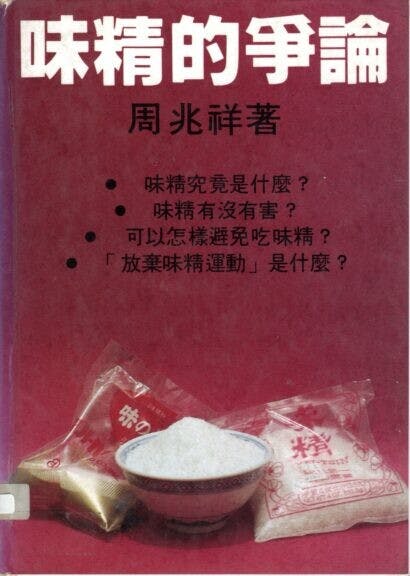

沈:周博士從英國回港後,繼續編寫社會議題的書,其中一本是山邊社出版的《味精的爭論》[7],掀起香港人對味精問題的關注和討論,請分享此書的出版經過。

周:回到香港後,我加入當時最老牌、差不多是唯一的環保組織長春社,擔任執行委員,之前該組織最興盛時有2000、3000名會員,但到我加入時剩下不足10人,一圍飯桌已包攬全部既是幹事又是會員,我覺得長春社這樣繼續下去不是辦法。

於是,我提倡環保由飲食開始。那時國際間剛好掀起反味精運動,說明味精是害人的,它不但致癌,還扼殺了全世界的文化,長此下去,全世界的餸都是百餸一味,就是味精的味道,很快媽咪不再受子女尊重,因為我們不會再吃到「媽咪的味道」,孩子覺得沒有味精的餸不好吃。當時味精被日本推銷得很厲害,香港人吃什麼也放一點味精;到內地的餐廳,你只要多付一些錢,你點的例湯便附送可以任取的味精──根據北京衛生部說,味精是益腦補身的;在台灣更誇張,赴婚宴送禮的公價是兩公斤味精。

面對這樣的文化,我們與國際推動的運動連結起來,在香港大力推行反味精。當時長春社只有我和梁詠雩小姐主力去做,我寫了很多專欄文章,後來結集出版《味精的爭論》這書。出乎意料,文章發表後,我們竟然在十數天之內,日日接受訪問,天天上電台,傳媒大肆報道,人人談論這話題。我們還鼓勵餐廳不用味精,哪間餐廳不用味精,我們便給它「沒有味精」的標籤以示推廣。過了一段日子,香港消費者委員會也跟進,呼籲市民少吃味精,結果「味之素」的銷量大跌,我估計那時全港的味精用量減了一半。

想不到,我們竟可以成功將全港人的觀念改變,使大家相信味精是「奸」的,不是「忠」的,盡量不要吃。原來兩個人都可以搞出一個社會文化大革命,這令我很鼓舞。山邊社出版的《味精的爭論》幫助很大,我們用這本書四處宣講,發揮了影響力,此書字數不多,但開本尺寸特別大,我們就是刻意做到大大本,要它產生影響力。

探討前瞻性社會議題

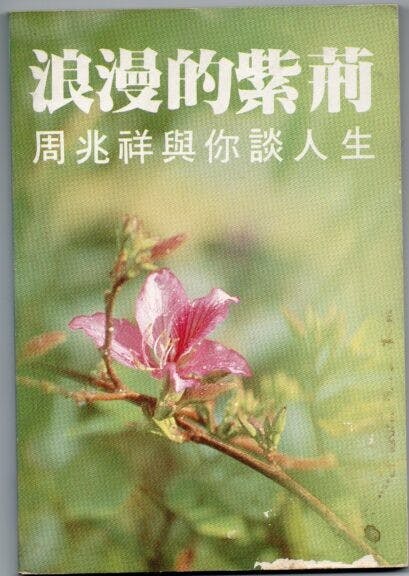

何:周博士在1984年從英國回港時,正是中英為香港前途談判得熾熱的時刻,許多香港人談論移民外地,你卻自稱「反方向移民」,後來寫成《浪漫的紫荊》這書[8],針對當時的社會狀況,提出了一些反思和建議,可否談談你寫此書的心路歷程?

周:這本書輯錄了我在《突破》雜誌每月寫的專欄文章,每篇約有1800字,我寫夠十多20篇便交山邊社出版。我寫時心中有脈絡,預先想好每月寫什麼主題,一篇接一篇寫出來,內容主要是總結我在外地留學5年的觀察,反思不同的題目:談教育、談人際關係、談環保、談健康等等,全書有一個中心思想,就是東西方如何結合,創造未來的社會。共產主義和資本主義,兩者都有許多問題,是否有第三條路?可否將兩者最好的、東西方最好的,結合成一條新的出路?這書就是探討這問題,提出的想法都頗烏托邦的,但我覺得現在再提出也不遲,我們仍可按這個基礎去發展。

何:周博士寫的大都是前瞻性的社會議題,而山邊社何紫的專長是兒童文學,向來是出版文學類的書為主,你把稿件交給他出版時,有沒有一個游說他的過程,令他一本又一本的出版?

周:沒有,竟然沒有。我想何紫寬宏大量,並對我相當有信心,現在回想,真不知道原因,其中一個可能是這些書沒有虧蝕多少錢,能夠回本,我猜想是這樣,否則他總共出版我12本書定會虧蝕很多。

何:爸爸確實對你很有信心,甚至將周博士的書獨立開一個系列叫「彼岸叢書」,全部由周博士編寫。

周:這是我的建議,希望這系列的書有助山邊社刷亮招牌,令人覺得他的出版物更多元化,事實上,出版關懷社會的題材,亦是一種功德。另一方面,何紫真是有很大的胸襟提攜後輩,我那時是無名小卒,他可能不甚了解我寫些什麼,也照樣出版。

何:後來,爸爸晚年身體出了毛病,或許他有參考周博士寫的《癌症透視》[9] 和《藥物問題揭秘》。

周:那時候,如果我有現在對癌症的知識就很不同了,近年我支援了許多患癌病的朋友呢。回看我編譯的那本《癌症透視》,它是我寫的200多本書中唯一我不贊同的,覺得這本書的內容不夠前衛,它所講的是從西醫的角度來看,現在我認為西醫的學說不夠好。

沒有一本書需要翻譯

何:周博士當年編譯的書,是你親自寫信向對方查詢翻譯版權的,跟今天由出版社負責洽談翻譯權的做法很不同。你對此有何回憶?當時需要付版權費嗎?

周:我跟一般做法是不同的,一般是出版社先有出書計劃,然後找作者或譯者;我剛相反,我認為那本書很值得翻譯成中文就去做,查詢版權時,我通常是先接觸作者,然後作者請我聯絡出版社,信來信往多次便成事。他們多數是為了理想做事,尤其是非牟利組織,不會計較版權費。

沈:那時代的版權觀念與現在的有點不同,60、70年代,人們翻譯作品不用考慮通知作者或出版社;時代變遷,人們慢慢對此觀念有所改變,現在的出版社會認真處理版權的問題。

周:談起翻譯,我提倡的不是整本書的翻譯,我甚至去到一個極端的看法──沒有一本書是需要翻譯的。曾經有人對我說想翻譯一本書,說這本書好棒,作者是他行內的師傅,我便回應:「不要譯,沒意思的。你應該看5本書,找5個師傅,自己融會貫通,體會過書內所講的,然後你寫自己的一本,那本書對香港人、對你的民族來說是最合適的。你師傅寫的不是寫給你的對象看,你應該針對你的讀者需要去寫。」那本原著有19章,香港讀者需要看的可能只有9章,有些內容根本與香港人無關,況且,香港人普遍沒時間看大部頭的書,如翻譯需要做很多撮要。所以,書是不應該整本翻譯的。這是我當時很大膽的翻譯理論,最初提出時給人質疑,現在普遍接受了。

我譯的《鮮紅的女人》就是我在翻譯課用的好例子[10] 。它是一本超現實小說,作者Michael Bullock是加拿大詩人,他是中文大學翻譯系金聖華教授的好朋友,當時金教授是我的上司,經她介紹,我認識了這位作者,他願意給更多人讀到其作品,同意我翻譯他的書。當我翻譯其中一篇時,讀到故事裏有個女孩子,很浪漫,很神秘,她有黑色長頭髮,作者把她描寫得很東方式,但我認為直接翻譯不對勁,因為對於香港讀者,黑色長髮女子在香港到處都是,沒有特別,我認為應改為金色長髮,那時香港還未流行染髮,金頭髮才突出。我向作者提出建議,卻馬上遭拒絕,說我沒有權改,我怎樣也說服不了他。其實,我的做法確是與傳統的翻譯不同,結果我放棄了那篇不譯,雙方仍然合作愉快。

《陽光之家》與山邊社的影響力

何:周博士除了寫書給山邊社出版,亦曾為何紫主編的《陽光之家》月刊撰寫專欄,由1987年10月開始至1991年7月停刊為止,期間還接受專訪,刊在1989年11月第45期[11]。你對撰寫「野鴿小園」專欄有何回憶?你覺得《陽光之家》在哪方面值得我們懷念?

周:我對何紫辦的《陽光之家》是鼎力支持的,但對自己的專欄內容印象不是太深刻,那時我寫的專欄太多了。現在回看才憶起,1989年11月第45期,我寫的這篇專欄很特別,題目叫〈救海〉。我們剛搬進大埔船灣野鴿居時,旁邊的吐露港受到污染,臭到忍受不了,幾乎要搬走,於是我在專欄這樣寫:「已經3年不敢下海裏游泳了。最近海不再臭,水清了許多,大片碧藍……如果可以讓我的孫兒和曾孫在這兒暢泳,是一個很不切實際的夢想。但是要維持人生的鬥志,夢,還是不可少的。」現在,我的孫兒時常在這裏游泳,可說夢想實現了。

那時這個海臭得厲害,整個吐露港都臭,出現紅潮。當時林村附近養豬養雞的人把禽畜糞便排進河、沖入海;沙田的豆腐廠,把豆腐渣傾倒下海;火炭的染布廠,令城門河天天不同顏色。後來政府立法禁止,污染才漸受控。那時我關注這些環保問題,寫下一些文章,現在看來很有紀念價值。

《陽光之家》作為一份青少年讀物,我覺得它很正氣,很健康,內容充實,很能夠給教育界接受,看得出編者是很認真和用心去做好,並非為了商業價值而一味追求銷量。

沈:周博士認為山邊社對推動文化和文學方面,在當時的香港擔當了什麼角色?有哪些貢獻?

周:我覺得山邊社是一個異數。香港這個高度商業化的地方,一個很講求實際的社會,竟可以容納一間這樣的小型出版社。何紫一人獨力經營,沒有許多資源,能維持這麼久,真是很難得。那個時代,只有紙本出版,需要兼顧許多工序──排版、設計、校對、印刷、發行等等,現在不同了,可以在電腦網上做,這容易得多。

歷史軌跡的安排是很有趣的,香港有這麼多人,我和何紫竟然有緣相遇。何紫先生提攜我們這些後輩,他自己又身體力行,做了許多事,別人看他一股傻勁,做得很辛苦,但香港實在需要更多像他這樣的人。其實,我與何紫很相似,覺得有意義的事便拼命去做,大家都熱愛文字,我很喜歡從事出版,很喜歡當編輯,我也編過幾本書、幾份雜誌,我們都是那類渾然忘我、不計較金錢、一把年紀大把傻勁的人,不過我會留意自己的健康。總之我們臭味相投,很難得。

註:

[1] 張燦輝、周兆祥合著《將上下而求索──給明慧的二十封信》。香港:山邊社,1982年5月。另有平價書屋、基督教文藝出版社等多種版本。

[2] 周兆祥編譯《奶粉醜聞》。香港:山邊社,1983年10月。

[3] 周兆祥編譯《核能與現代生活》。香港:山邊社,1983年6月。

[4] 周兆祥編譯《藥物問題揭秘》。香港:山邊社,1983年10月。

[5] 周兆祥編著《廢除電視?──電視與人生的探討》。香港:山邊社,1982年8月初版。1987年3月第二版增訂本。

[6] Jerry Mander, Four Arguments for the Elimination of Television, New York: William Morrow and Company, 1978.

[7] 周兆祥著《味精的爭論》。香港:山邊社,1987年2月。

[8] 周兆祥著《浪漫的紫荊──周兆祥與你談人生》。香港:山邊社,1987年9月。

[9] 周兆祥編譯《癌症透視》。香港:山邊社,1983年10月。

[10] 周兆祥編譯《鮮紅的女人──布邁恪超現實小小說選》。香港:山邊社,1984年。

[11] 阮海棠〈以拯救地球為己任──周兆祥的生活方式〉,《陽光之家》第45期(1989年11月15日),版8。

「何紫和那時代的人物」訪談系列文章: