錢穆:

讀書的目的必須放得遠大。要替文化負責任,便要先把自己培養成完人。要具備中國文化的知識,同時也要了解世界各種文化。要發揚中國文化,也要溝通中西不同文化。(香港中文大學新亞書院前身,亞洲文商學院1949年開學禮講詞摘要)

本書院創立於1949年秋,旨在上溯宋明書院講學精神,旁採西歐大學導師制度,以人文主義之教育宗旨,溝通世界中西文化,為人類和平社會幸福謀前途。本此旨趣,一切教育方針,務使學者切實瞭知為學做人同屬一事,在私的方面應知一切學問智識,全以如何對國家社會人類前途有切實之貢獻為目標……本於上述旨趣,本書院一切課程,主在先重通識,再求專長。(新亞書院1950年招生簡章節錄)

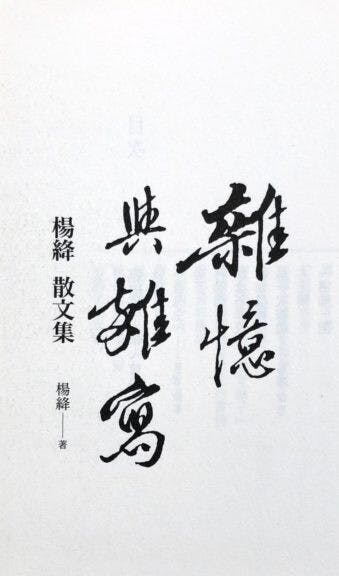

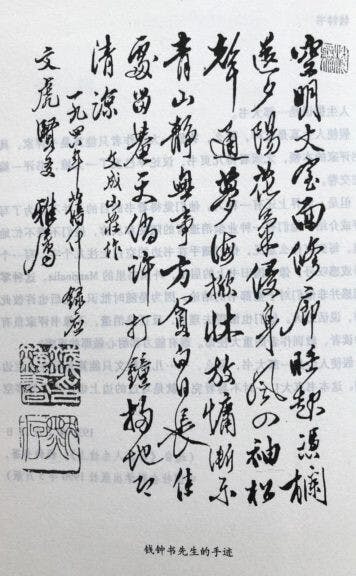

錢鍾書:

假道學比真道學更為難能可貴。自己有了道德而來教訓他人,那有什麼稀奇;沒有道德而也能以道德教人,這才見得本領。有學問能教書,不過見得有學問;沒有學問而偏能教書,好比無本錢的生意,那就是藝術了。(〈寫在人生邊上〉摘錄)

你知道,我(魔鬼)是做靈魂生意的。人類的靈魂一部分由上帝挑去,此外全歸我。誰料這幾十年來,生意清淡得只好喝陰風。一向人類靈魂有好壞之分。好的歸上帝收存,壞的由我買賣。到了十九世紀中葉,忽然來了一個大變動,除了極少數外,人類幾乎全無靈魂 ……」(〈魔鬼夜訪錢鍾書先生〉摘錄)

為國為民 以筆為劍

兩位錢先生都是無錫人,都是當得起「先生」尊稱的大學者,都是特立獨行的狂狷讀書人,都是才氣橫溢、學貫中西的一代大師,兩位都是愛書之人,亦同為文化英雄、文化豪傑,所謂「書生而有豪傑氣,腹有詩書氣自華」是也。

在我這個武道一以貫之的武痴(也是書痴)眼中,兩位錢先生皆鬥志十足,內功深厚的武俠──「俠以武犯禁」,他們以筆為劍,與處身歪曲的人事世道抗爭、與人性醜惡的一面抗爭、與偏執成見和愚昧無知抗爭、與冷漠虛偽抗爭……為文化生命而戰、為真善美而戰、為先賢和後人而戰。之所以稱他們為「武俠」,因為「武」者,生命力也、元氣也;「俠」者,為國為民、不平則鳴、路見不平一聲吼、當出手時便出手也。

我本沒資格寫他們兩位,但又不吐不快。我想吐的,是兩位先生的言行文字引發我的感受感應。正如另一位國學大師(詩詞)葉嘉瑩老師說:「這種由彼此之聯想而在作者與讀者之間構成的相互觸發,形成了一種微妙的感應,而且這種感應既不必完全相同,也不必一成不變,只要作品在讀者心中喚起了一種真切而深刻的感受,這就已經賦予這作品以生生不息的生命了,這就是一切藝術作品最大的意義和價值之所在。」

雖然葉老師在談詩詞欣賞,但兩位錢先生的一生言行,豈又不是中國文化「道成肉身」的藝術極品?念及此,我便斗膽以出格的方式表達我的感受和感應。

既然前文借用武俠概念來表達我這個武痴對兩位先生的看法,那便繼續武俠下去,反正我已為自己的立場「備案」。

錢鍾書:獨孤狂狷 文人風骨

錢鍾書先生,這位天蠍座,的確用筆如刺,一針見血。他的文字辛辣銳利,諷刺入骨,有如金庸筆下角色一代劍神「獨孤求敗」的獨孤九劍,偏入正取,乘隙而進,一擊致命。不過,他的「獨孤」卻是近似楊過,雖然令狐沖的劍法較得獨孤九劍的神「髓」,但性格卻非獨孤不敗的血脈,還是楊過遠為「獨孤」──孤高絕世,他不是號為「西狂」嗎?錢鍾書也自命「狂狷」,或更準確地說是「狷多於狂」,亦即特立獨行於世俗之外的我行我素,真性情也。

另一位與錢氏志趣相投的金庸角色則是桃花島主黃藥師,老東邪亦是西狂楊過的忘年之交。黃藥師跟錢鍾書一樣,都是聰明絕頂的才子、六朝風度的名士。黃藥師跟道不同者不通聲氣、不講情面;但與志趣相同者,卻絕不拘執於年齡輩分,爽直交往,他與楊過是隔了一輩的忘年交,他亦極欣賞與《紅樓夢》中的史湘雲相似之外孫女郭襄。錢鍾書也是如此一個人,一如阮籍的「白眼」和「青眼」也。至於他的巨著《管錐篇》,因博大精深,令人讀之如入黃藥師的桃花島五行八卦陣,如學養功力不夠,便昏頭轉向,不知所行。

其實,錢氏的《管錐篇》是傷心人別有懷抱的。此書乃中國十大經典古籍的評點考證,但甚有孔子述春秋之意味,其評點之處,雖月旦古人,但實質批評時弊,因寫書之時為中華民族慘遭文化巨劫的10年,幾多大學者皆被侮辱虐待。

不但視國學書籍為毒藥,基本上是「反學問」、「反知識」,更借此發洩埋沒良心的醜惡暴力。我非專業學者,更沒有研究這段歷史的來龍去脈,但就各種文字記錄所見,這確是一個恐怖的10年,一個踐踏人性尊嚴、學問尊嚴、文化尊嚴的時代。一個不講究「尊師重道」的社會……唉!師者,老師也、先生也,豈只是一個「專業教師」的職稱,我們豈能不尊敬「傳道、授業、解惑」的老師呢?英文沒有「老師」稱謂,一句「老師」,蘊含了中華文化的精神──「老」和「師」二字,各含深遠。

跑馬離題了。

錢鍾書是冒着極大的風險,偷偷地研究所謂「封建毒藥」的國學古籍,並且是在勞改受辱之時做的。他的確犯大忌,因他不但引用中國經典來考證評點,更大量引用西方經典來互證,真是殺頭的行為。

他這2000多頁的巨著,一方面是他貫通中西的素願,但我認為也是他的抗爭,雖是無聲無息,卻能維持他的完整人格的骨氣。即「俠以武犯禁」也,有所必為有所不為的「狂狷」也。這位精通多國語言,國學修養深厚,始終矢志讀書一事的讀書人,在如此艱苦憂患之中寫出來的巨著,又豈止他自謙地說:「我志氣不大,但願竭畢生精力,做做學問。」

這令我想起終生致力編輯《牛津大字典》的字典爺爺Samuel Murray──正式學位不高,但誓要詳細記錄每個英文字的各種不同用法。微乎此硬氣的蘇格蘭痴愚,何來今天的《牛津大字典》?文字是文化生命的載體,沒有文字,人類淪為禽獸;文字含糊混淆,如何傳情達意,承先啟後,怎能不尊重文字呢?

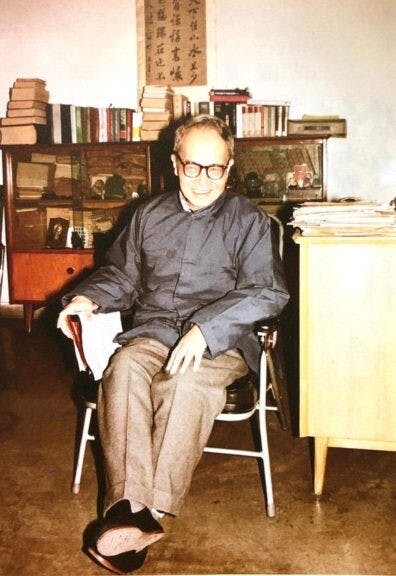

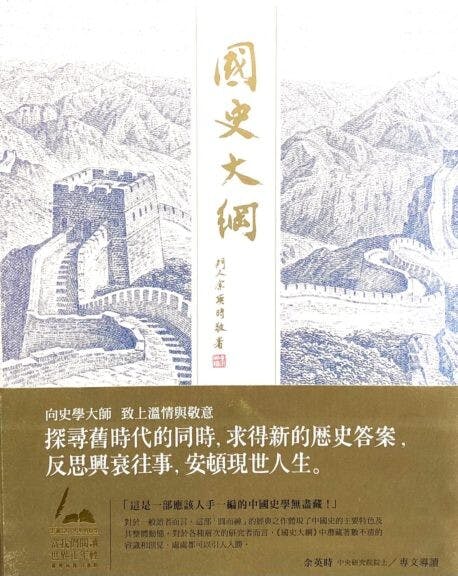

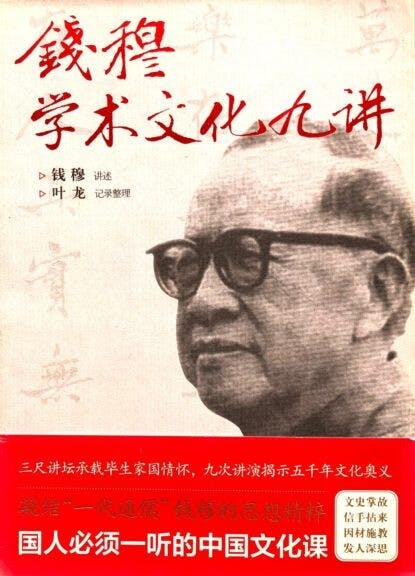

錢穆:治學終生 自成一家

好,要寫另一位錢先生了,中國的史學、文化學大師,錢穆先生。

錢穆先生確是典型的獅子座──不怒自威,氣魄雄渾,王者之風。若仍斗膽以武俠角度表達我的感受,錢穆先生近乎金庸筆下的張三丰和洪七公的混合體。此話怎講?

金庸的張三丰乃武當派的開山祖師,而他晚年所創的太極拳,乃融合其終生武學修養和研究而成之內家武術,講求天人合一,順道行拳,圓轉如意,以柔化剛,誠為中華文化的形體比現。至於洪七公,則是俠義中人,正氣凜然,其降龍十八掌實來自《易經》,而他培養出來的弟子郭靖,則繼承其師「北丐」之位而被稱為「北俠」,以表揚其布衣之身力抗蒙古鐵騎,堅守襄陽城數十年。

錢老中學未完,卻治學終生,自成一家一派,門下出了不少學力深厚的學者。錢老一生著述甚豐,試舉若干以見其博:《陽明學述要》、《國學概論》、《先秦諸子繫年》、《中國近三百年學術史》、《國史大綱》、《中國文化史導論》、《中國思想史》、《中國歷代政治得失》、《宋明理學概述》、《朱子新學案》、《從中國歷史來看中國民族性及中國文化》、《雙溪獨語》、《晚學盲言》等。

我一己淺見,認為先生之 《晚學盲言》實與金庸筆下張三豐的太極拳劍相類,皆為兼容並包的化境之作。有謂整套太極拳實為一拳,但萬法歸一而能應萬變,而先生之《晚學盲言》從容自在地縱橫來去眾多思想之間,且能就個別主題匯聚一點突破,開出一片天空海闊的天地。有如晚年吳清源的中和六合之棋,一子一局,每一子皆令所有盤上棋子產生新意義。據說先生亦為太極高手,且曾以一太極「擺莊」,嚇走兩名圖於初期新亞書院桂林街校舍搗亂的「爛仔」(不良分子)。

其實太極拳是極能實戰的。所謂師法自然,並非一味溫柔,可知大自然的力量可以極雄渾強勁。清風垂柳、清溪流轉只是自然的一面,一轉面,則可長風出谷,驚濤烈岸,全在乎天地一氣之運行。此亦為先生所蘊含的中華文化──「天人合一」,或如太極拳和「降龍十八掌」二合為一,剛而柔、柔而剛,剛柔一體。

至於先生於戰後百廢待興的香港,在資源缺乏的情況下,毅然創立上承宋明書院人文精神的新亞書院,並克苦經營16年,豈非與郭靖的堅守襄陽互為輝映,誠俠之大者也。先生不是「寫在人生邊上」,而是一頭闖進千煩萬惱的人生實務之中,滿身塵土、脫衣挽袖為理想抱負奮鬥,正如先生所說的「為學與做人同屬一事」,較之於王陽明的「事上磨練」更進一步,為「事上立命」也,又或與明末清初的王夫之、顧炎武、黃宗羲三大儒的「赤手搏龍蛇」氣魄相呼應。

錢穆先生的學問,除了文化價值之外,亦甚有「實用」功效,可為經營管理行政之心法。茲抄錄舉例:

現在我再將氣運二字,聯結來談一談。當知氣由積而運,氣雖極微,但積至某程度、某數量,則可以發生一種大運動。而此種運動之力量,其大無比,無可遏逆。故氣雖易動,卻必待於數之積。命雖有定,卻可待於運之轉。氣如何積?運如何轉?其機括在於以氣召氣,所謂同聲相應,同氣相求,雲從龍,風從虎 …… 氣與氣相感召,由極微處開始,而可以扭轉大世運 ……君子見機而作,不俟終日。把握得機會,勇於創始,敢作敢為,撥亂返治,常自乎一二人之心之所向,而潛移默化,不大聲以色 …… 只要把握得樞機,便可以動天地 …… 穩握樞機,來斡旋那氣運。……以少數轉動多數者為一種斡旋,為一種逆轉 …… 是一種健進,為陽剛之氣(「論氣運」)

這一大段文字,無需討論了,讀之自明,先生的「論氣運」全文實可解釋商場之種種動態,而商場中人不是對命運、氣數、命理、風水等特別敏感嗎?

莫嘆日月如梭 定會年華日豐

兩位錢先生都是大學者,其貢獻主要在文化。不要輕視文化,因為文化生命才是一個民族的生命力,且看中華民族數千年經歷了多少個朝代的興替,但我們的文化生命從未中斷,其中又蘊藏了多少智慧──真正的「本土智慧」。

舉一對家的例子,美國當代的頂尖中國專家之一──白邦瑞(Michael Pillsbury)便是因為從中國的歷史中,特別是戰國史,驚覺中國文化的戰略思維,而在2015年寫了一本《百年馬拉松》來敲響警鐘,此書引起美國朝野極大關注。此君是美國權力圈中人,此書或對美國近期對華策略有影響。這亦可反證文化的力量,連對家都看到,且努力研究我們的文化以為實戰之用,我們亦當警覺吧。

另一點我想強調的,便是「年齡的優勢」。兩位錢先生都充分運用年歲累積下來的學問,不因年歲漸長而停下來。對他們來說,不是「年華老去」,而是「年華日豐」。尤其是錢穆先生,他最重要的著作,大都是70歲之後完成的,此所謂”vintage power”是也。

不要慨嘆時光流逝,時間是我們的氣數,民族文化如是,個人識見如是,需要年數才能積聚轉化,生發力量的。個人與社會都需要「可持續發展」。