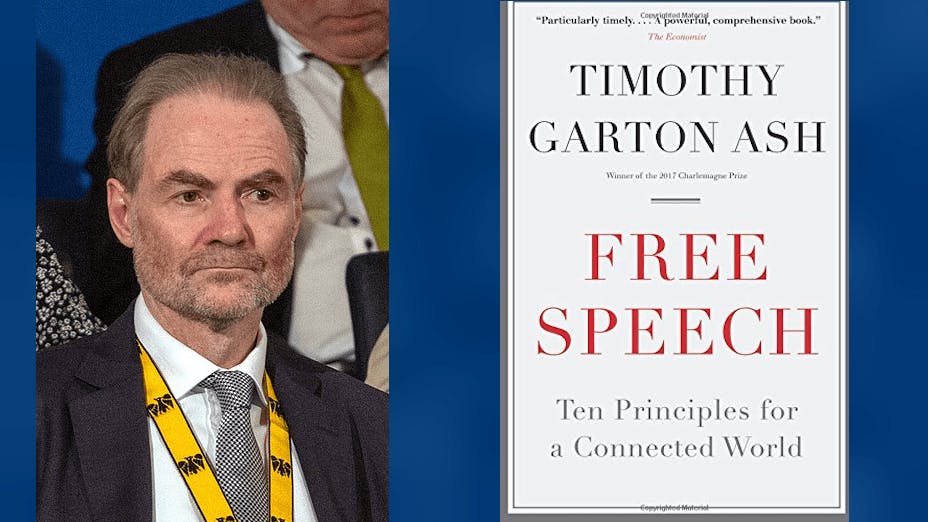

最近讀畢英國傳媒人和學人Timothy Garton Ash(艾殊)的Free Speech: Ten Principles for a Connected World(《自由的言論:連網世界的10項原則》) 。艾殊這本書絕對是討論在數碼年代關於言論自由的一流論著。日後如有機會,希望能介紹艾殊在書中評述到的一些主要觀點。在這篇短文中,我想先集中說說,我在讀到書的尾段時,頗受艾殊以下的論說所感動,並因此而對寬容這價值作出的重溫和反省。

艾殊在書中的374-378頁裏提到了兩種自由的精神:勇氣和寬容。

在開首論及自由的兩種精神時,艾殊提到疾惡如仇、面對極端伊斯蘭分子死亡威脅毫不畏懼的著名英國公共知識分子Christopher Hitchens(希澄斯),在思想家Isaiah Berlin(柏林)去世後不久,發文對這位20世紀的自由思想大師猛烈批評的往事。希澄斯認為,以柏林的影響力和識見,如果他肯為世界上眾多不平事努力地仗義執言,多半可以促成不少撥亂反正的結果。可是,在希澄斯眼中,柏林既軟弱怯懦,又言行不一,他甚至為越南戰爭說項,更諂媚權貴。

在書中,艾殊高度讚揚希澄斯維護自由的言論的勇氣,也承認柏林並非那種在路上一見不義,即能拔刀相助的漢子。但艾殊同時積極評價了柏林對自由思想的重大貢獻,特別是柏林對價值多元論、多元價值不能協調論、以及政治計劃難免得此而失彼等的洞見。柏林思想引伸出來對同理心的重視,採取寬容的態度擴展自由空間,以及包容不同的觀點和盡力對各不能協調的主張作出同情了解等等,艾殊相信都是對自由非常重要的。這也是柏林的Four Essays on Liberty(《自由四論》)為何成為20世紀經典著作的原因。

論者愈來愈勇不可擋

艾殊認為,要保有自由,勇氣和寬容這兩種精神缺一不可。自從網絡世界雄霸我們的溝通平台後,我有種印象,就是論者愈來愈勇不可擋,但卻很難對異議者寬容。這現象也發生在不少堅持自由的諸君當中。

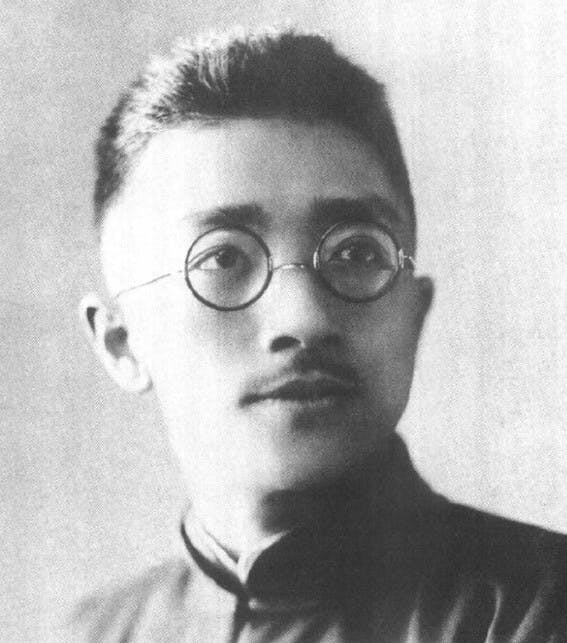

胡適晚年曾經論說過容忍與自由的關係。胡適在1959年3月份的《自由中國》上發表了〈容忍與自由〉一文,說他年紀愈大,愈覺得容忍比自由重要。

胡適在文章中說,他17歲時已是個無神論者,深惡中華文明中迷信鬼神的觀念,認為這是「舉我神州民族投諸黑暗之世界」的罪魁,因此他發文痛罵《西遊記》和《封神榜》,並引《禮記》的〈王制〉篇說:「假於鬼神時日卜筮以疑眾,殺。」

晚年的胡適回憶說,這種動了正義之火而失掉容忍度量的態度,其實是對自由的威脅。他說他年輕時援引〈王制〉篇來「撲殺」鬼神迷信時,並沒有想到,〈王制〉篇在同一處也不能容忍「亂名改作,執左道以亂政」、「作淫聲異服奇技奇器以疑眾」、「學非而博、順非而澤以疑眾」。這樣一來,不光是宗教鬼神不能容,非正統的政治主張、新的藝術科技、不同的學說等等,都不容於王制之下。如果是這樣,那還會有自由嗎?

胡適在文章的後半更覆述了歐洲宗教革新運動後出現的宗教迫害的歷史,然後總結到造成這些反自由、不寛容的悲劇,基本的原因就是深信自己不會錯的心理。

胡適這篇文章發表後不久,便引來了被受當時在台灣蔣氏政權逼迫的《自由中國》內的殷海光和毛子水的回應。在上世紀80年代中,旅美華人學者林毓生更先後發表了兩篇長文(〈兩種關於如何構成政治秩序的觀念——兼論容忍與自由〉和〈對於胡適、毛子水、與殷海光論「容忍與自由」的省察——兼論思想史中「理念型的分析〉」),從思想史的角度和中國自由主義的發展的視野,深入評述了有關的討論。

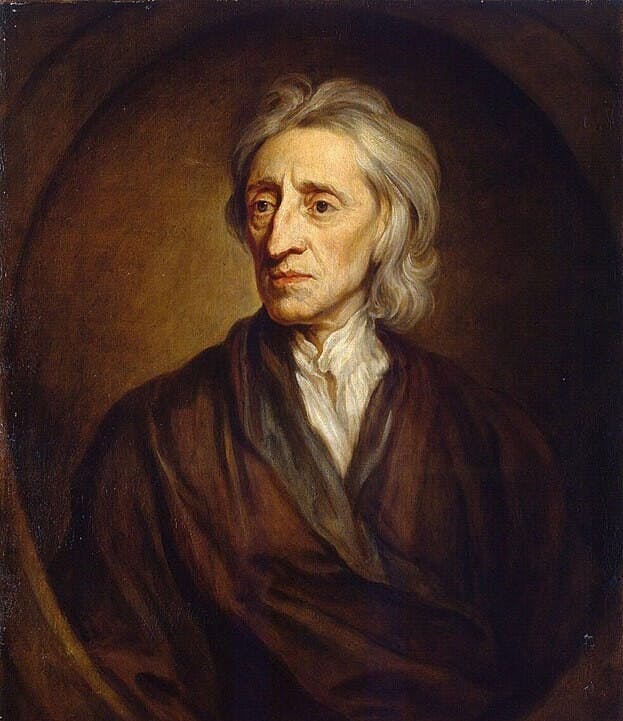

林毓生在他的文章中指出,儘管胡適關於容忍的觀點不無道理,但他主要是從思想和文化方面立論,以為藉著改變人們對容忍的思想和態度,便可加強中國對自由和容忍的施行。林氏同時引用了英國17世紀哲學家John Locke(洛克)的名著A Letter Concerning Toleration(《關於宗教寛容的一封信函》),指出由於洛克繼承了西方政教分離的思想和實踐,因此他更多的是從制度上(例如法治)來保障落實自由和容忍。

我在這裏無意詳述上述的有關討論及其在中國思想史中的背景脈絡。不過,我認為儘管胡適認為不寛容的基本原因是源於人們深信自己不會錯的心理,但他引述王制的獨斷和不寛容,其實已觸及到自由言論的保障和寛容公共空間的建立,是離不開公權和制度問題的。在這方面,我想洛克於1689年發表的《關於宗教寛容的一封信函》,在今天讀來,還是很有啟發意義。

政權不應迫害不服膺其教派的子民

洛克發表此文,是希望在經歷了長時間的宗教衝突和迫害的慘痛經驗之後,能提出理據,主張基督新教的不同教派之間,不管由誰人執掌政權,都應該寛容對待其他教派,停止公權迫害或強行改變其他教派人士的信仰或禮儀。在這方面,我認為洛克在信函中提出了至少三個不同但是相關的論據。

第一個論據是政教分離。洛克認為,只有上帝能掌管人的靈魂救贖,處理永生和安心立命的終極善惡問題,這是神權和教會的管轄範圍。地上的政權和帝王不管有多尊貴和有多大權力,也不能以有限的政權僭越無限的神權。因此,政府的職能是公正地保障子民的財產和安全,讓國邦內的人安居樂業,有秩序地平和相處。地上的政權絕不能以替天行道之名,以強制暴力逼使不同教派的信徒放棄其信仰,改宗其他派系。因此,國邦應該在宗教方面,通過制度(例如立法),實行教派寛容。

洛克的第二個論據,是和基督新教強調信仰上的個人自主觀念很有關的。洛克說,「沒有發自內心的信服,信仰便不是信仰。」(“faith is not faith without believing.”)。洛克又說:「真的宗教的所有生命和活力,均包含在心靈那內在和完全的心悅誠服之中。」(“All the life and power of true religion consists in the inward and full persuasion of the mind”.)因此,洛克認為,沒有人能夠將其信仰屈從於其他人的獨裁指令之中的。」(“For no man can conform his faith to the dictates of another.”)

洛克認為,就是政府強行逼迫人民放棄其信仰,改宗其國教,也是徒勞無功的,因為強制壓迫可以迫使人外表服從,卻不能使人在心靈上信服。更何況通過迫害來替上帝拯救靈魂根本是違背了基督愛人的教義。所以,政權不應對不服膺於其教派下的子民進行迫害。

洛克那信仰上個人自主的觀念,也在他如何理解教會這議題上清楚表達了出來。他說,對每一個新教徒而言,只要是他發自內心的信服而組成或加入的教會,便是正統的教會。儘管我的正統可能被你認為是異端,但這分歧,最終只能交由上帝在最終的審判時才能定奪。因此,真正的教會只能是自願組合的組織,在這一點上,信徒個人是完全自主的,教會之間的分歧,只有神才有權最終裁定。

上述一段話,已推出了洛克的第三個論據,那就是在人間世強調自由和寛容,既是因為個人是自主的,強迫也改不了其內在自主的現實,但同時也得承認,自主的個人單憑自己不能必然證明自己是不會錯的。因此,要尊重個人的自主,便得保證其個人自由和自我選擇;但因為自主的個人不是必然正確的,因此,自由的空間便得由有包容的氣度、制度、環境等因素去構成和孕育,否則,不管是在信仰上、真理追求上、還是個人的生命追尋上,都是被武斷和獨裁所包圍。

儘管洛克的論據是在宗教迫害的時代提出來的,但其背後的道理,到今天還是很具啟發性。

例如政府和國邦的權限該如何定呢?政權能解決人的安心立命和根本價值的問題嗎?若果不能,政治權力不正是應該受到制度上的限制嗎?如果人的信仰和人的價值最後離不開要服膺於個人那心悅誠服的自主自決,政權除了不應壓制這自主自決的要求外,當不同的自決者出現了不一樣的自主選擇時,在不傷害他人的情況下互相包容,便成為保障自由的必要條件。在人間的有限國度裏,尊重個人自主之餘,也意味着沒有人可以肯定自己的選擇或追尋是必然正確、優勝、或者是應該凌駕他人的。我們最多可以說,我們的一己選擇是獨特的、最能代表或表達我自己的。

要做到這樣,我們既要限制公權力的濫用,以確保政府公正地維持和而不同的公共秩序,又得鼓勵自主的個人勇於作出選擇和表達,同時亦要確立一個寛容開放的環境。如果做到這樣,人便是自由地活在充分表達和探求個人的人性的國度之中。

這也許就是艾殊在《自由的言論》一書所說的:「我們需要表達自由的第一個理據,便是去充分踐行個人的人性。」(“The first argument is that we need freedom of expression to realise our full individual humanity.”)