《拔萃山人誌︰拔萃校史文集》是拔萃男書院1993屆校友獻給母校150周年之班級禮物(Class Gift)的項目之一,共有三卷。第一卷為輔,為校史論集及相關作品共43篇。第二、三卷為主,為1880年代至二戰前夕香港英文報紙對於拔萃每年頒獎日╱演講日報道的結集。目前第一卷付梓在即,謹書數語於書末,對此書的緣起及內容作一簡介,並向促成此書面世的所有同窗、師友表達謝悃。

冥冥中自有定數

入讀拔萃伊始,我便對這所學校的歷史產生極大的興趣。中六擔任校刊《集思1994》中文部主編,撰寫〈思往事,惜流芳︰施玉麒校長紀念專輯〉(施氏為第六任校長,1955-1961年在位),這也算是我生平撰寫的第一篇「研究報告」。此文後來引起拔萃1958屆師兄們的注意,不僅譯成英文,還於2004年收入《施玉麒校長紀念專輯》,對於2011年施玉麒社的成立也或許不無蝴蝶效應。這些來龍去脈在本卷各篇中頗有述及,茲不贅言。從1994到2004年,我已從預科生變成新科博士,但對拔萃校史的關注也中斷了十年。馮以浤老師主持《施校長紀念專輯》的編纂,不僅促使我修訂舊文,還讓我以師兄們累積的珍貴資料撰成〈知時好雨,潤物無聲︰施玉麒校長傳略〉,為日後替其他校長撰寫紀傳開啟了先例。專輯出版之際,才陡然發現當年正是施校長百歲誕辰,我不禁驚嘆冥冥中自有定數。

《施校長專輯》的因緣,激發我從香港史的視角重新關注拔萃校史。當時,高我一屆的方穎聰師兄正在牛津攻讀博士學位。他雖是數學專業,卻對中外歷史極有研究心得。於是,我常和他討論校史問題。2005年初,拔萃舊生會的歐陽小姐甚至邀請我給一眾師兄弟作一次演講,題為〈博徵厚積,明辨深思︰關於拔萃校史的幾點思考〉。演講內容整理後,與施校長傳一併刊登於《集思2005》,這當然要感謝校刊顧問李滿基老師的慷慨。自此以後,我每年都有校史文稿投給《集思》,至今已達15年之久。這些文章雖皆為我執筆,但主題往往與穎聰商議,初稿完成後也會與他斟酌。因此,將他列為合撰者,是理所當然的事。而馮以浤老師、鄭士弘學長諸位在讀後每每給我提供了不少有益的看法,在此深深感恩。

重修拔萃校史

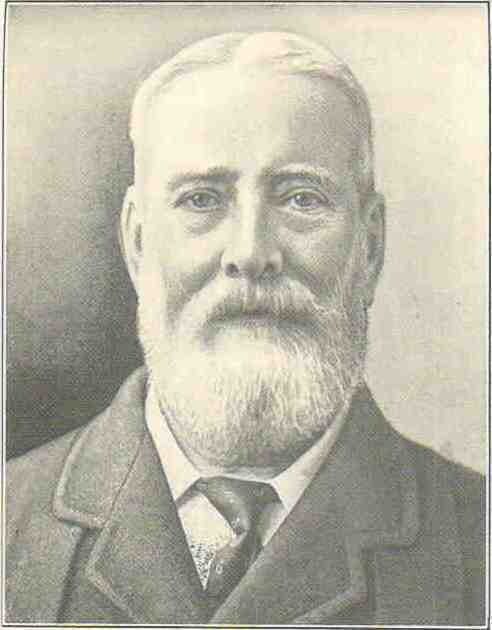

與此同時,《施校長紀念專輯》引起張灼祥校長(第九任,2000-2012年在位)的興趣,邀請馮老師主持重修拔萃校史,由當時仍在就讀高中的劉致滔師弟擔任研究助理。校史工程啟動時,穎聰已執教香港中文大學數學系,我則承乏台灣佛光大學文學系。儘管兩地相隔,我們還是會竭盡所能協助馮老師。儘管我倆只是敲邊鼓,卻接觸、發現了許多前所未見的史料。這些史料甚為蕪雜,且未必合於馮老師主編《役己道人︰香港拔萃男書院校史》的體例,往往只能割愛。我深覺棄之可惜,於是繼續為歷任校長撰寫紀傳。正因如此,除了生平資料外,我們還先後發現了歷任校長的生卒日期、英文全名、簽名圖檔,並與若干後人取得聯繫,如雅瑟校長(第一任,1869-1878年在位)的曾孫女Marguerite Logie、俾士校長(第二任,1878-1918年在位)的曾孫女Carol Piercy和Angela Ridge、葛賓校長(第五任,1938-1955年在位)的公子Nicholas和David Goodban、施玉麒校長令郎Dr. David Zimmern等(至於郭慎墀校長〔第七任,1961-1983年在位〕的姪兒Keith Lowcock,更是曾與我同處校園的師兄),並獲得他們提供的珍貴資料。

2010年起,我從台灣轉職香港中文大學中文系,公餘對拔萃校史的熱情依然不減。2012年,鄭基恩校長履新未幾,時已任職拔萃的致滔師弟得到鄭校長支持,成立校史館,是全港中學中最早創設的一間。我和穎聰皆不時對館務加以諮詢和協助。舉例而言,拔萃禮堂外的紀念碑上,鐫刻著46位二戰期間從戎捐軀之校友的姓名,但歲久年深,當今世代對這些烈士已罕有所聞。於是,致滔師弟邀請陳耀初師兄、Alan Pong師弟、周家建博士等協力,於2015年在校史館組織展覽”Our Forty-Six: From Schoolboys to Defenders”。由於這些烈士多為歐亞混血兒,而我對香港混血社群的歷史略有涉獵,故而一一為他們作傳。(因傳記版權屬校史館所有,本書不予刊登。)

與黎澤倫校長重逢

回到香港後最大的遺憾,是未能再見郭慎墀校長一面。郭校長於2012年仙逝後,其繼任者黎澤倫先生(第八任,1983-2000年在位)便是最為年高德劭的前任校長了。可以說,當年我為校刊中文部注入更多校史因素,就是得到黎校長的支持。如今校史館的設立,為我們睽違20年後的相聚創造了機會。本卷所收〈情牽拔萃︰黎澤倫校長訪談記略〉一文,就是首度重逢後所寫。〈拔萃木球史略〉則是黎校長主動提出要我撰稿的。此後,黎校長更以英文撰構了〈拔萃禮堂的故事〉、〈拔萃飯堂的故事〉、〈拔萃男生的姓名〉等文章,邀我譯為中文,現皆收錄在本卷。對於本書的編印,黎校長給予了不少關懷。老當益壯的精神,令人感佩。

在黃維樑教授的介紹下,我認識了《大公報》副刊主編傅紅芬女士。一次春茗中,紅芬提出想安排一個名為「香港人與事」的專欄。這不僅觸發我進一步撰寫以拔萃校史為主題之文字的興趣,也為我在《集思》以外多提供了一個發表渠道。〈百年滄海念心香︰英國俾士家族的粵港相冊〉、〈情牽拔萃︰黎澤倫校長訪談記略〉、〈拔萃校史要籍題解〉、〈從校歌與校訓說起〉、〈抗戰前後的男拔萃〉、〈男拔萃的混血校長們〉、〈男拔萃的混血校友們〉、〈拼圖中的昨夜星辰〉、〈福爾摩莎與男拔萃〉、〈八彩交映︰拔萃社堂的故事〉等文,最先都是刊登於此的。

填補香港教育史的一大片空白

十多年下來,這些零零碎碎的文稿已累積了數十篇,卻一直沒有機會重新整理。大約三四年前,我和穎聰發現從1880年代開始,拔萃每年的頒獎日,本地英文報章往往會大篇幅報道。報道的內容不僅包括了校長、主禮嘉賓(往往是港督或輔政司)和會督的演講,還詳細記載了得獎者名單。如此情形,一直延續到香港保衛戰爆發前夕的1941年。這對於拔萃可說是一筆不容小覷的財富。眾所周知,拔萃校園在戰時被日軍徵用為醫院,80多年累積的史料一朝盡毀。這宗資料毋庸置疑填補了拔萃乃至香港教育史的一大片空白。我們認為這數十年間,不止一份英文報紙鉅細靡遺地報道拔萃頒獎日,除了簡單歸因於當時社會新聞不多外,還由於這所學校與眾不同的地位。當時香港中學芸芸,有幸獲得英文報紙全方位報道頒獎日者,僅皇仁、拔萃、聖保羅男校等寥寥數間而已。皇仁以培養官員、公務員為主,拔萃以培養商人、買辦為主,聖保羅以培養神職人員為主,三所學校互補性質顯而易見。由於拔萃當時的營運經費靠社會人士贊助,在報紙刊登具有年度總結意義之頒獎日的相關報道,也是向社會負責之舉。正因不同報紙對同一屆頒獎日的報道內容或有出入,穎聰於是建議申請一筆計劃經費,聘請研究助理來進行輸入和校勘工作。

和穎聰達成共識後,我轉與同窗呂秉權同學商議。秉權以為,2018年是我們1993屆校友畢業25周年,可藉此機會向同學們募款。不久,秉權對我說︰「很多老同學知道你為校史花了很多精力,都很願意捐款。他們都是衝着你來的!」我聞斯言,感動不已。記得2018年9月7日,程中山學弟與我在中文大學籌辦的「風雅傳承:第二屆民初以來舊體文學國際學術研討會」開幕,而我那天早上卻不得不趕回拔萃,和鄭校長一起拍攝募款短片。30多度的天氣下,一身黑色西服,真是別有一番滋味……終於,在同窗麥方鈿、曾匡民等兄弟的多方策動下,我們這屆募得港幣300萬元,破了歷屆Class Gift的紀錄。從這筆款項中勻一部分進行編纂工作,已完全不成問題。各位冋窗的鼎力襄助,讓人銘記於心。不過,各位同學認為那近60年的頒獎日報導,內容雖然珍貴,但時代過於久遠,對普通讀者來說畢竟隔了一層,如果有導讀則更佳。於是,我決定將過去十多年所寫關於拔萃校史的雜文彙整起來,增加這套書的可讀性。三卷本的設計,亦由此底定。同窗黃慶凱兄主持現代教育出版社之業務,願意承擔出版工作,真可謂及時雨也。而鄭校長、黃永師兄及歐陽英傑、呂秉權二位同窗的序文,實在讓本書生輝不少。

了解首任校長雅瑟

2018至19年度,我在台北中央研究院擔任訪問學者。臨行前,香港大學歷史系的教育史專家招璞君教授告知,在台灣若有機會,可與David Oakley的家人聯絡。這不由令我想起一段往事。十多年前,我上網看到一位Marguerite Logie女士上傳了前所未見的首任校長雅瑟的中青年照片,於是致函向她詢問。她說自己是雅瑟校長的曾孫女,拜託在台灣的一位David Oakley先生撰寫家族史,所有家族資料都交給他了。我與David Oakley取得聯繫後,他說自己掌握有關雅瑟校長的資料不少,並告知校長的確切出生日期。數年後,我再致函相問,卻不獲答覆。直至與招璞君教授談及此事,才得知David Oakley已於近年去世,他的相關書稿卻尚未出版。赴台後,我與長期供職出版界的田運良教授聊天,才知道David Oakley的另一本著作《異鄉‧家塚:打狗外國墓園的故事》,正是由運良兄負責出版的。在運良兄的協助下,我與Oakley夫人龔敏如女士取得聯繫。龔女士告知,我問及的那本書叫做《福爾摩沙的洋人家族︰希士頓的故事》(A Family in Formosa: The Story of Robert John Hastings),目前正安排中譯,交付高雄文化局出版。後來,我有幸拜讀此書,才知道裏面有專章談到雅瑟家族,對雅瑟校長的生平有了進一步的了解。這些新知,都已吸納到本卷的雅瑟校長紀稿之中。這是冥冥中又一次殊勝因緣。

本卷編排的過程中,先蒙呂秉權兄邀請中學學長、著名漫畫家尊子先生為八位校長製像,後又得鍾宏安兄悉心投入編排及美術工作。中學二年級時,宏安邀我一起編製班刊。想不到近30年後,我們竟能再度攜手合作。宏安多才多藝,篇章架構的調整、內容的增減,書名的設計,他都有許多有益的想法。舉例而言,賽克思校長載記,便是宏安建議增補的。至於製作年表,用馬賽克風格造為八位校長造像,以及細部的選圖、排版,宏安都在公私兩忙之餘,不計回報地親力親為,令人感激不已。

對於拔萃校史純屬業餘興趣

拔萃是所謂「傳統名校」,令許多家長、學子趨之若騖;但它又不過是一所中學,在許多人眼中事不涉己,相關研究也似乎微不足道。十多年前,一位「恨鐵不成鋼」的師長看到我幾篇拔萃校史的拙文,說道︰「你都博士畢業了,還時時對中學念茲在茲。難道你現在仍需要挾中學以自重,顯示自己有多厲害嗎?」我聞言後哭笑不得,深覺拔萃人自身和社會對於這所學校的某些觀感真是「一體兩面」,師長輩也未必能免俗。然而,我和穎聰關注拔萃校史,固然始於學生和校友的身分,卻也只是一個肇因。隨着在學界的長久棲居,我們已習慣以更抽離、更客觀的眼光來觀照這所學校,而非為追憶自身之舊遊、鼓吹母校之休明。何況晚清之世,情況與現在迥異。當時香港還沒有大學,許多高居津要者都只是中學畢業的學歷。如前文所言,皇仁、拔萃、聖保羅三所中學,乃是十九世紀香港社會的三個教育重鎮。拔萃的校史,就是香港史的縮影,亦即所謂微觀歷史(microhistory)吧。近年來,香港中學校史的著作一部接一部的問世,似乎證明我和穎聰當初的固執未嘗不是擇善──縱然我們兩個都沒有在歷史系工作。

由於穎聰和我各自有許多教研任務,對於拔萃校史純屬業餘興趣。自身時間精神有限,加上考慮到讀者的背景,我們的成果多數是中短篇散文形式。由於諸篇撰寫時間不一,這次整理主要以修改明顯的訛誤為主,兼及錯別字,其餘一仍舊觀。無法進一步修訂內容,與時俱進,雖遺憾也不得已。還望讀者見諒。

其次,多年下來,我們發現學界縱然對這些文字漸有關注,但徵引內容時往往不註明出處:是否因為散文(而非正式論文)的體裁不合於學術規範,所以也就不足掛齒,不得而知。雖云學術乃天下之公器,但看到多年的努力成果遭遇如此對待,畢竟不是滋味。因此,我除了將現有散文結集外,也終於開始撰寫論文。發表在台灣《思與言》2016年6月號的〈混血兒的身分認同與價值實現:香港報刊內外的施玉麒〉便是首度嘗試。2018年8月在新加坡南洋理工大學宣讀〈興衰女仔館:香港雙語教育史的一隅〉,則是再接再厲。形勢比人強,不想「不務正業」也沒有辦法。當然,這是後話了。

向所有慨然協助、支持過我們的朋友們致謝

2019年暑假結束前,再度登門拜會黎校長夫婦,聆聽兩位老人家的高見。臨行曾謅七律一首,謹迻錄於此以收結此文,並再次向所有慨然協助、支持過我們的朋友們致謝:

闌干迤邐隔蟬鳴。小巷幽深藤影輕。

新夢蘧蘧思舊夢,晚晴歷歷接朝晴。

其華重認玫瑰路,如晦尚聞風雨聲。

文獻足徵還細看,從來往復利艱貞。

2019年9月1日夤夜於壹言齋