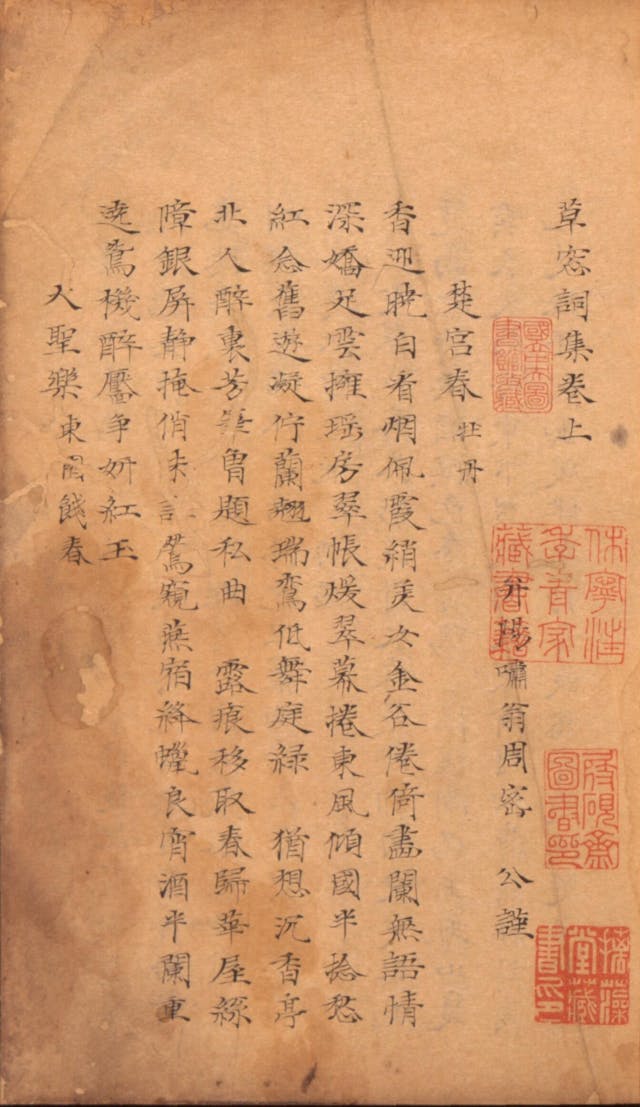

周密(草窗,1232–1298)在南宋,甚至在整個宋代的詞史上都是一個很重要的詞人,他的地位是不容忽視的。他的詞風獨特,個人面目鮮明,是很值得我們重視、研究和學習的。

草窗既然是「騷雅詞派」或「格律詞派」的重要分子,他的詞風自然是從姜白石(姜夔,約1155–約1221)而來,或說為受白石影響。白石詞清空騷雅,是「騷雅詞派」或「格律詞派」的始創者,影響後世至為深遠,從南宋開始,經元、明、清,直至現代而不衰。草窗詞,無論「思」或「筆」(即詞意和技巧方面)都顯而易見和毫無疑問地,受到白石詞影響。

白石詞、夢窗詞的影響

草窗詞不獨受白石詞影響,還受夢窗(吳文英,約1200–約1260)詞影響。這即是說,草窗詞不單止「清空」,而且「麗密」(夢窗詞以「麗密」見稱)。清代詞學聲律專家戈載(1786–1856)指出說:

「其詞盡洗靡曼,獨標清麗,有韶倩之色,有綿渺之思,與夢窗旨趣相侔,二窗並稱,允亦無忝。其於律亦極嚴謹……」(《宋七家詞選》)

同時代的著名詞家陳廷焯(1853–1892)則說得更為清楚:

「夢窗、草窗大致相同,……兩家之師白石,取法皆同」(《雲韶集》)

戈載和陳廷焯之言是與事實相符的,亦是頗為中肯的。的確,草窗詞的風格特色是「清麗」,而這「清麗」詞風的形成是受了白石詞和夢窗詞的影響。說得清楚一點,草窗詞的「清」是取自白石詞的「清空」,而其「麗」則取自夢窗的「麗密」。換言之,草窗將白石的「清空」(或「清空騷雅」)和夢窗的「麗密」(或「麗密精工」)融為一體,又能轉益多師,如同時向周邦彥(清真,1056–1121)甚至陳去非(1090–1138)學習(根據草窗《自銘》,他的長短句似陳去非),終於自成格調,創造出自己獨特的「清麗」詞風。清代著名詞論家周濟(1781–1839)便認為草窗詞「新妙無與為匹」(見《介存齋論詞雜論》)和「精妙絕倫」(見《宋四家詞選.序論》),說的都是草窗的「清麗」詞風。

於此不能不提的是,草窗的音樂修養甚高,因為他曾向當時的音律大師楊纘(約1241年前後在世)學習詩詞聲律之學。故此在其《草窗詞》(現存152篇)中「律韻兼精」(見戈載《宋七家詞選》語)的作品不少。

不獨有才,而且有學

草窗不獨精於填詞,更能寫詩,詩集有《草窗韻語》六卷。他學識淵博,才力富贍,又着意歷史,專心著書。筆記有《武林舊事》、《齊東野語》、《癸辛雜識》、《志雅堂雜抄》、《浩然齋雅談》、《雲煙過眼錄》等,俱為很有歷史價值的著作。他對詞學貢獻最大的是,曾編纂的《絕妙好詞》七卷。這本詞選收錄了南宋初期張孝祥(1132–1169)至宋末元初仇遠(1247–1326)等共132位詞家的作品,而以他自己的作品入選最多,共22首。其次為夢窗,16首;再其次為白石,13首。入選的標準是「雅詞」──符合草窗所謂「雅詞」的標準。雖然入選的詞人或作品或有待商榷,但南宋不少詞作卻能賴以保存,我認為這是此詞集的最大貢獻。

可見草窗不獨有才,而且有學,他是個「學藝雙攜」的大詞人,這一點是使到他成為當時文壇領袖的一個很重要因素。環繞着他的有不少當時的詩人、詞家和學者。單就詞人方面來說,有王沂孫(碧山,約1248–約1291)、張炎(玉田,1248–約1320)、仇遠(1247–1327)等十多名的一群詞家。他們都是南宋遺民,常常互相唱和,且寫過不少詠物詞。詞史上有名的詞籍《樂府補題》便收錄了他們14人(包括草窗)的詠物詞,共37首。詞中的龍涎香、白蓮、蓴、蟹、蟬等並非區區賦物而已,實際上皆寓其家國無窮之感。

草窗詞風的形式與內涵

草窗的「清麗」詞風是基於其兩大因素:一、形式,二、內涵。所謂「形式」指文字技巧和音律方面,「內涵」指詞境、詞意或寄興託意方面。過往不少詞學家都或多或少接觸到或指出過,只是他們說得較為抽象或不夠清楚而已。不過,無論如何,他們的評論是值得我們參考的。至少他們總算提出了對草窗的個人意見。例如:

楊纘說:「草窗樂府妙天下。因請其所賦觀之,不寧惟協比律呂,而意味迥不凡。」(見王橚《蘋洲漁笛譜》跋引)

周濟說:「公謹敲金戛玉,嚼雪盥花,新妙無與為匹。……才情詣力,色色絕人,終不能超然遐舉。」(見《介存齋論詞雜著》)又說:「草窗縷冰刻楮,精彩絕倫;但立意不高,取韻不遠,……」(見《宋四家詞選.序論》)

陳廷焯說:「草窗、西麓、碧山、玉田同時並出,人品亦不甚相遠,四家之詞,沉鬱至碧山止矣。……草窗雖工詞,而感遇不及三家之正。本原一薄,結構雖工,終非正聲也。」(見《白雨齋詞話》)又說:「草窗詞,風骨高,情韻深,有夜月秋雲之妙。」(見《雲韶集》)又說:「草窗詞亦是取法白石,而精深雅秀,盡有獨至處。……草窗亦不僅軒豁呈露,其骨韻之高,乃與夢窗無二,真一時兩雄也。」(同上)

王國維(國學大師,1877–1927)說:「朱子謂:『梅聖俞詩,不是平淡,乃是枯槁。』余謂草窗、玉田之詞亦然。」(見《人間詞話》)又說:「梅溪、夢窗、玉田、草窗、西麓諸家,詞雖不同,然同失之膚淺。雖時代使然,亦其才分有限也。」(同上)

陳匪石(著名詞學家,1884–1959)說:「蓋周氏在宋末,與夢窗、碧山、玉田諸人皆以淒婉綿麗為主,成一大派別。」(見《聲執》)

李慈銘(清末詩人,1830–1895)說:「南宋之末,終推草窗、夢窗兩家為此事眉目,非碧山、竹屋輩所可頡頏。」(見《孟學齋日記》)

綜觀以上對草窗的評論,大致上可以說,歷來詞學家對其技巧是肯定的,即是說,對其形式上的藝術成就評價是頗高的;但是,對其內涵(即詞意)的藝術成就是仍有保留的,換言之,他們大多數都認為不夠理想。我認為說得最切要精簡的是夏敬觀(著名詩人,1875–1953)。他說,草窗「詞才有餘,詞心不足」(《央庵詩集》)。所謂「詞才」是指填詞的技巧,而「詞心」是指填詞的心境。「詞心不足」,即是他所說的「內心不深」;由於「內心不深」,而引致「情味不永」。「不永」者,即不綿長也。故此,大體上說,草窗詞以技巧見稱,而淺於內涵。《論語》有這樣的一段說話:

「子謂《韶》,『盡美矣,又盡善也。』謂《武》,盡美矣,未盡善也。」

(見《八佾篇》)

《韶》是舜時的樂曲名,《武》是周武王時樂曲名。而今草窗詞,極其量只是「盡美矣,未盡善也」的周武王時的樂曲而已。說得清楚一點,草窗詞的「盡美」在其技巧形式,而其「未盡善」者卻是其內在的詞意、意境。

怎樣讀草窗?

無疑,草窗是宋代的一位大詞人,《草窗詞》是詞史上的一大傑作。所以,《草窗詞》自然值得我們珍惜、研究和細讀。現在的問題是,如果我們想成為一名詞人的話,我們是否應「學草窗」,或說走草窗一路,以草窗為終極的學習對象?如果真的如此的話,我認為我們的志向未免偏小,而我們應該有更大的志向,即應該走「向上一路」,如學夢窗、白石或清真(這當然指我們決心走「騷雅詞派」或「格律詞派」的路線),因為這三位詞人的成就都在草窗之上。這並不是我個人的意見,而是,或差不多是,天下之公言。

又如果我們決定不走草窗一路的話,那麼,我們又是否仍應該讀草窗?讀草窗是毫無可疑的,因為至少可以從中學到很多作詞的技巧,畢竟草窗是一大詞家。但,讀草窗總有一個方法,不能隨意地亂讀的。讀草窗的方法不是「如何」(how)的問題,而是「何時」(when)的問題。說得明白一點,當我們磨練自己,要成為一個詞人而讀過往詞家的作品時,我們應該在什麼時候或哪一個階段讀草窗?初期?中期?晚期?或隨時而不論什麼時期?這是很關鍵的,不應該掉以輕心的。且先看清朝詞論家周濟幾句詞評史上名句:

「問塗碧山,歷夢窗、稼軒,以還清真之渾化。余所望於世之為詞人者蓋如此。」

(見《宋四家詞選.序論》)

這是「常州派」詞人周濟所提出的學詞途徑。我頗為欣賞他的提議,但並不完全認同。我在拙著《宋七家詞精選語譯》中的一篇專論《宋七家的詞風、影響及其在詞史上的地位》作了一點修訂,提出我的看法:

「問途碧山,旁及草窗;歷夢窗、白石,參梅谿、玉田;以還清真之渾化。」

我所提出的學詞途徑,大體上仍沿襲周濟,只是多添了幾個詞人而已。其中的理由已詳見上述拙文,於此不再贅述了。讀者有興趣的話,自可找原文一讀。於此,我不厭其煩,只稍談論「問途碧山,旁及草窗」一環節。這是學詞的第一個環節,即是初學或入手學詞的第一個環節,所以是極為重要的。我認為,無論藝或學,入手的工夫至為緊要,故最宜關注,因為將來的發展是以這環節為基礎的。有基礎,將來自然有發展;基礎打得好,將來的發展自然順利,否則事倍功半,舉步維艱!

周濟的學詞手法

周濟提出學詞的最初環節:「問途碧山」是對的,是百分之百對的。為什麼?我同意他這樣評論碧山:「詞以思筆為入門階陛。碧山思筆,可謂雙絕。」(《宋四家詞選.序論》)所謂「思筆」是指詞意和技巧兩方面。既然碧山詞,內有詞意和外有技巧,當然是學詞者的學習對象,尤其是初學者,因為他們可從一個詞人中同時學到了兩種他們應該學習的東西!清人戈載也有相似的評論,說︰「其(指碧山)詞運意高遠,吐韻妍和。其氣清,故無沾滯之音;其筆超,故有宕往之趣。」(見《宋七家詞選》)晚清陳廷焯最推崇碧山,他說:「王碧山詞,品最高,味最厚,意境最深,力量最重,……碧山詞,觀其全體,固自高絕;即於一字一句間求之,亦無不工雅。」(見《白雨齋詞話》)這是周濟所說的「思筆雙絕」的進一步或更深入的闡述,故可知學詞者初從碧山入手是絕對正確的。

就算清末大詞人況周頤(1859–1926)也說:「初學詞,最宜讀《碧山樂府》……準繩規矩極佳。」(見《蕙風詞話》)但為什麼我認為「問途碧山」的同時要「旁及草窗」呢?換言之,為什麼學詞的人同時要從碧山和草窗兩人入手呢?是碧山不夠好嗎?不是。那麼,是什麼原因呢?原因是,「碧山饜心切理,言近指遠,……隸事處以意貫串,渾化無痕。」(周濟語,見《宋四家詞選.序論)又往往「運意高遠」(戈載語,見《宋七家詞選》)。碧山詞之所以能有如此高妙的詞境,直接與其語言技巧有關。很多時碧山用字造句都較為幽隱,大概這就是周濟所說,碧山詞之「幽折處」(見《宋四家詞選.序論》);而這「幽折處」比白石更甚(周濟說其「幽折處大勝白石」)!

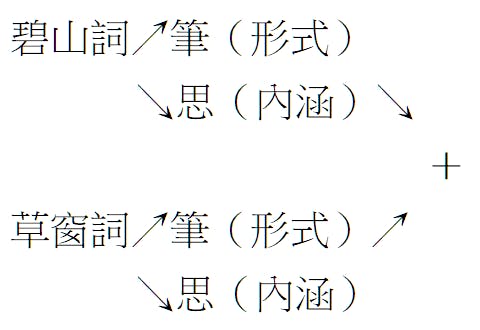

我認為初學詞的人應學碧山的「思」,即詞意;而不能勉強學他的「筆」,即文字技巧,因為它過於「幽折」,難於掌握。要學也學不來的,要勉強也勉強不來的。但是,詞是語言文字的藝術,於此重要關頭,草窗便大派用場了。草窗詞此際實有補救的作用。既然碧山之「筆」初學者學不來,那麼便應轉向草窗學習了。前文已指出過,草窗詞「盡洗靡曼,獨標清麗」(戈載語),「縷冰刻楮,精妙絕倫」(周濟語),是以語言文字技巧見稱的,故此最宜初學詞的人學習。畢竟,詞是語言文字藝術,故語言文字技巧一定要掌握得好,然後始能言其他。我們於此可以簡單地分析碧山詞與草窗詞如下:

初學者宜特別注意碧山詞之「思」和草窗詞之「筆」。我所說的「問途碧山,旁及草窗」,實際上是說以碧山為正,而以草窗為副;「正」是指「思」,「副」是「筆」。「思」是詞意,「筆」是技巧。詞意固然重要,但技巧同樣重要!沒有技巧,就算有詞意,亦不能表達出來。正如我們寫畫,縱然胸有成竹,手無筆墨亦屬枉然而已!

當然,一個大詞人,他的詞自然有「思」亦有「筆」,就碧山與草窗而言,碧山之「思」最深(陳廷焯說:「王碧山詞,……意境最深。」)但其筆較為「幽折」(周濟語)。草窗雖然「立意不高,取韻不遠」(周濟語,見《宋四家詞選.序論》)然而,草窗之「筆」「獨特清麗」(戈載語)「精妙絕倫」(周濟語)。可謂各有優劣。只要初學者善學,自然可以從中獲得所需營養,得其所哉!

記得《論語》有這樣一段說話:

「質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然後君子。」

如果,站在我們的立場,可以將「質」解作「內涵」或「思」的話,又可以將「文」解作「形式」或甚至「筆」的話,那麼,「文」和「質」,或說「形式」和「內涵」,或說「筆」和「思」兩者配合適當,這才是一篇美好的詞作!

拙文《宋七家的詞風、影響及其在詞史上的地位》有這樣一段說話:

「學習碧山詞固然好,但恐防它們『言近指遠』,又『運意高遠』(分別見周濟《宋四家詞選.序論》和戈載《宋七家詞選》),寄託遙深,學詞之人只顧其內,忽略其外,故以草窗之外在形式——『清麗』的語言技巧去補救,務使學詞之人內外兼顧,不偏於一端。這是學詞的第一步,是基本功,是道家或煉丹家所強調的『築基』功夫,至為要緊,不能隨便處之。」

不知讀者以為然否?

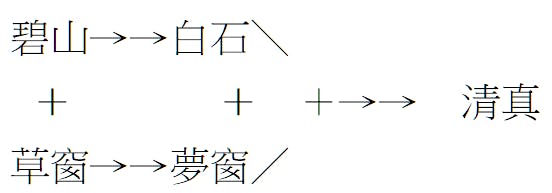

簡言之,涵養詞意(「思」)之同時,要盡量掌握技巧(「筆」);或說,學習碧山的同時,亦要學習草窗,這是詞人的第一步,或說入手處。做好了第一步,始能更進一步,或說第二步。從碧山可上追白石,從草窗可通到夢窗;再從白石與夢窗,便可通往清真了。或者,詞人可走以下的一條路徑:

即是說:「問途碧山、草窗,歷白石、夢窗,以還清真之渾化。」未知,如果泉下的周清真有知的話,他會同意否?

我很相信,研究學術,入手是很重要的。適當的入手,對將來的前進一定有大的幫助。學詞也不例外,學草窗可通往夢窗,再從夢窗便可通往我們學詞的終極目標清真了──「以還清真之渾化」!

原刊於《草窗詞全譯》序言,本社獲作者授權轉載。

書本簡介:

書名:《草窗詞全譯》

作者:黃兆漢

出版社:三聯書店

出版日期:2024年1月

黃兆漢簡介:

香港大學前中文系教授。香港大學一級榮譽文學士,香港大學文學碩士,澳洲國立大學哲學博士。曾任職於香港大學亞洲研究中心為高級研究助理(1969-1972),負責粵劇史及嶺南畫派兩項研究計劃。於70年代旅居澳洲期間,曾任中文系兼任導師(1973-1980)。1981年返香港中文系任教,為博士、碩士研究生指導教授,前後達18年之久。於1998年7月提早退休,現居澳洲塔斯曼尼亞省霍巴特,從事教授中國書畫及推廣中國文化藝術活動。任香港大學饒宗頤學術館名譽研究員、澳洲塔斯曼尼亞省博物藝術館名譽首席顧問(中國藝術及古物)、康樂文化事務署博物館專家顧問等公職。