編按:首次於香港舉辦的華文及比較文學協會雙年會(ACCL),本年度由香港中文大學、美國杜克大學、台灣中央研究院共同主辦。雙年會特別邀請香港中文大學李歐梵教授以「香港的寓言」為題,作開場主題演講,回溯及討論香港在文學創作及多媒體表演中被視為隱喻而呈現的不同面貌。本文為演講整理內容:

在文學研究,特別是後現代主義文學,沒有所謂真實的東西,基本上都是一種風格、一種形象創造出來的東西。既然香港本身的定義是“City of Disappearance”,是形象又不是形象的東西,怎麼才在形象上堆積形象,而達到一種小說的震撼性?

女性作家的香港書寫

香港的女作家在這方面特別值得推崇,一位是謝曉虹,另一位是韓麗珠。兩位女作家不約而同認為自己寫的東西不是現實主義(Realism),而是超現實主義(Surrealism),謝曉虹說:“Surrealism occupies a special place in Hong Kong”。香港的文學與超現實主義與五四的傳統定義,差別非常大。五四傳統批評現實主義、社會主義、模範現實主義;兩位則認為在香港生活本身就有一種荒謬性。

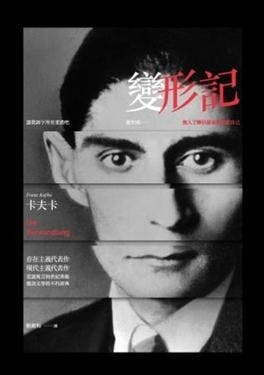

香港作家往往熱愛艾可、卡夫卡、卡爾維諾等等西方作家,其閱讀喜好與寫作常常呈現互文的關係。香港人對卡夫卡的迷戀程度,在華人之中極之少有,遠超過我做學生年代。不論戲劇、歌舞還是文學,都充滿卡夫卡的影子。何以卡夫卡在香港如此流行?這問題我到現在也很難解答。

韓麗珠和謝曉虹曾合寫《雙城辭典》(2012),或許與韓少功《馬橋辭典》(1996)有關係,像字典一樣,以關鍵詞來作索引,並以斷斷續續的形式描述出來。不過《雙城辭典》寫的「傷城」其實都是說香港,兩位作家以兩種不同的角度來描寫香港。

智海在序言特別提到廣東話的問題:假想一位香港作家的母語不是普通話,一面書寫正規的中文,一面用廣東話來默念自己寫出來的正規中文,廣東話的聲調多變、字義多變、情感強烈,書寫時就像在幽幽的草地上佈下地雷。有時很難避免把韓麗珠和謝曉虹筆下的城市當作「我城」,和「我城」的隱喻,可是如果只把小說看成隱喻,她們兩人就不用寫小說了。為何她們想寫小說呢?她們想寫一些傳統隱喻以外的東西。

謝曉虹的《好黑》呈現不安的感官世界,寫一個地方少年,有性慾高漲時割捨自己的器官換錢、以交易女性身體的少年;有在愛與傷害之中,淪為斷肢殘臂的情人。韓麗珠的故事經常牽涉到家庭,其中一部長篇作品《風箏家族》寫的都是生活在香港小房子的典型家庭。若沒有辦法以知識性的東西表現出來,語言也經過各種輪迴,只能把身體的形象帶出來。將身體的形象帶出來,正是二人寫作的驚人特點。

書寫風格殊途同歸

有年輕的作家不贊成這種過度隱喻化的寫法,他們要回歸小說寫實主義的實驗脈絡。年輕女作家李維怡第一部作品《沉香》就表明「寫作不是無中生有的創造,而是對現實世界的元素進行重新組織的創作」,寫作就是一種勞動。這與董啟章的創作觀很不一樣,他認為寫作是一種創造,像創造宇宙。李維怡認為自己是一個「文字耕作者」,不是一個作家,也沒有權力;董啟章認為作家在小說裹面是一位獨裁者。李維怡亦以「成長」和「傳承」為主題,正正是董啟章「三部曲」的《黑霧》前半段的主題,董啟章為她寫書序;二人風格看似不同,實則惺惺相惜。

李碧華的小說《胭脂扣》改編為電影,是香港電影中數一數二的佳作。為什麼如花從另外一個世界來到現實世界找十二少呢?這是不是香港的隱喻?故事本身有一個藝術的操作,把讀者帶到一個更高的境界。梅艷芳所唱《客途秋恨》一曲,點出了香港通俗文化、以及中下層人群極關心的一個主題:作為嶺南文化之代表的大戲。實際上,許多作品之中都有廣東南音《客途秋恨》的影子,其實是一種重現,懷念以前美好的事物。比如,董啟章寫於回歸前夕的《永盛街興衰史》,即藉其詞曲來追尋香港人的身份。嶺南文化中的雙城歷史非常值得探討,可是很多關心西方理論的作家或許把廣州與香港的這段歷史忘記了。

重組香港史的碎片

目前尚未有香港官方以中文寫的香港史,大多只由內地或殖民學者書寫。香港作家是用什麼方法來回顧他們的歷史呢?目前有幾位學者在這方面作出努力,包括:鄭樹森、黃繼持、盧瑋鑾(小思)編纂的《香港新文學年表(1950-1969)》(2000)強調南來文人脈絡下的豐富史料。我要特別提及,陳國球等人編纂12卷的《香港文學大系(1919-1949)》(2016)試圖用中國五四文學的模式建構香港文學之大系,的確是吃力不討好的工作。此等工作在香港卻無人問津,難以找到資金資助,反之其他地方卻願意投入大批資金作研究。

值得一提,1997年回歸之際,何慶基在香港藝術中心舉辦的展覽「香港三世書之再世書:盧亭考古新發」,這場展覽透過隱喻來創作與盧亭相關的「歷史」。相傳「盧亭」是魚頭人身,生活空間介乎水陸間的兩不像生物,更被趕到南方生活、置身於中國邊緣,被視為香港人的祖先。他們希望把寫歷史的權力留給民間和知識分子,展覽更是香港文化身份的隱喻,屬於反叛、邊緣、游離的另類歷史寫照。

我常常在想,為什麼香港文學不能推到19世紀?因為當時文學是沒有聲音,最後也要回歸到文學和文化的領域。今年2月香港藝術節的「世紀.香港」音樂會,以香港電車的形象,把香港的歷史串起來,融合了文學、詩歌、錄像、歌唱和音樂等元素,為這座城市自開埠至回歸20年後,譜寫一系列多媒體的香港史詩。

李歐梵談香港寓言系列文章:

香港的故事,為什麼這麼難說?(二之一)

香港被「隱喻」掉了嗎?(二之二)

李歐梵簡介

香港中文大學冼為堅中國文化講座教授、哈佛大學中國文學榮休教授、台灣中央研究院院士。七十年代初起先後任教於芝加哥大學、加州大學洛杉磯分校、印第安那大學、普林斯頓大學等美國院校。