港鐵屯馬線二期將於6月27日正式通車,當中宋皇臺站早前舉行開放日,吸引不少市民參觀。報載宋室趙氏後裔亦「拉隊」參觀宋皇臺站,足見「宋皇臺」三字在港人心中的地位。

聖山巨岩變了冷戰地標

城市大學中文及歷史學系韓子奇教授上周六(12日)應國史教育中心之邀出席「名家講座」演講,講題為「石頭記:宋皇臺回憶系統的演變」,闡述宋皇臺由一塊巨岩,變成遺老緬懷前清,反對民國的聚集地,再變成「冷戰地標」宋皇臺公園,以及這些變化對香港的影響。

韓子奇教授指出,歷史不是遙遠的過去,是我們的回憶。”It’s not about the past, the past never passes. “(「歷史非關過去,過去永不消逝」) ,這句話令人想起20世紀美國作家威廉‧福克納的名句「過去永遠不死,甚至從未結束」。(”The past is never dead. It’s not even past.”)

他講的「石頭記」,不是《紅樓夢》的回憶,「我們了解歷史,其實是要建構過去與現在聯繫的一個系統;這個系統的重心不是為着了解過去,而是要了解今天和將來。換言之,讀歷史不僅要了解過去,而且是為了放眼未來」。「過去的歷史,與我們今天的一切,通過『回憶系統』聯繫起來,而這個系統讓我們了解什麼是今天,給我們機會去嚮往將來」。

遺老緬懷舊日精神支柱

韓子奇教授表示,今日的宋皇臺已沒有了昔日的輝煌,只剩下一塊切割了的石頭,供人憑弔。不過,我們需要往後看,為的是重構21世紀的「宋皇臺回憶系統」。他說,這個「回憶系統」始建於1910至1920年代的「晚清遺老時期」;再建於1950至1970年代的「冷戰時期」,前者比後者重要。在這兩個「回憶系統」的影響下,我們仍困於1910至1920年代的「遺老記憶系統」裏!

宋皇臺站將迎來四方乘客,宋皇臺歷史也將揭開新一頁。不過,韓子奇斷言:「我們必須超越上述兩個『回憶系統』,才能建設新的香港和新的身份認同!」

他坦言,有一個問題令他思考多年──為什麼宋皇臺公園建在舊啟德機場的附近?這一幅恰像過去與未來交錯的圖景,很長時間令他感到困惑。

「1950年代韓戰結束後,以美國為首的西方陣營,希望香港發展成一個製造業中心,這牽涉到九龍灣的整體擴建規劃。」韓教授給自己一個答案。

第二個問題,宋皇臺公園內的〈九龍宋皇臺遺址碑記〉為何記載1915年,「香港大學教授賴際熙籲請政府劃地數畝,永作斯臺遺址,港紳李瑞琴贊勷其事,捐建石垣繚焉」?韓子奇認為,賴際熙、陳伯陶等人熱心玉成此事,牽涉到一個「遺老回憶系統」。

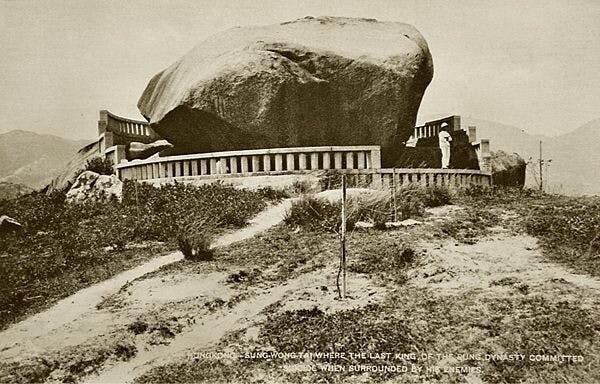

第三個問題,「冷戰」和「遺老」有沒有必然聯繫?韓子奇細說宋皇臺的來由,指出歷史記載,宋末有南宋宗室來到官富場(今日九龍城附近)居住,後來厓山一役,南宋滅亡。民眾為了紀念宋帝事蹟,遂在一塊巨石上刻上「宋王臺」三字,1807年(嘉慶12年,歲次丁卯)重修,此後,這塊巨石漸漸成為文人雅士郊遊流連之地。

前清遺老陳伯陶1917年在《宋臺秋唱》提及宋皇臺,這代表以賴際熙、陳伯陶等為首的清末遺老,在香港建立了一個「新系統」,即宋王臺成為緬懷清朝、反對民國的精神支柱。

1959年,「賴際熙籲請政府劃地數畝」,作為宋皇臺永久遺址,一時紳商協力,與趙氏宗親總會等「刊行專集」,《宋臺秋唱》亦收入紀念集,遂成為研究遺老思想系統最重要的文本。

研究宋皇臺的重要文本

今天,宋皇臺公園內的〈九龍宋皇臺遺址碑記〉也是研究宋皇臺重要文本之一。

韓子奇教授認為,今年應該是建構新的「宋皇臺回憶系統」重要一年,他提出以下幾個思考方向:

一、 宋皇臺公園在港督葛量洪任內(1947-1957年)籌建,而在柏立基任內(1959年)揭幕,時值「冷戰」,香港有「東方柏林」之稱,取其地理上靠近中國,經濟和意識形態決屬於西方,在這樣的定位下,宋皇臺文物、《宋臺秋唱》和《九龍宋皇臺遺址碑記》等文本的呈現,自有一番政治含意。「宋皇臺的故事,基本上就是一個抵抗(resistance)的故事,由南宋宗室抵抗元兵,到清末遺老抵抗民國,再到英殖香港反共,整個『回憶系統』的架構,都是基於resistance的角度,但每次都有『範式轉移』(paradigm shift),同一個主題,但內容各異」。

為什麼宋皇臺公園要建在鄰近啟德機場的地方?「其實九龍灣有三大地標:啟德機場(通向未來的橋樑)、宋皇臺(回到宋代的時光隧道),以及九龍寨城(通向中國主權的窗口)。如何打造東九龍的新地標,這是需要認真思考的問題」。

二、 1959年起形成的「宋皇臺回憶系統」,與1917年不同;1917年的《宋臺秋唱》,是文人雅士之間的酬唱,只代表上層人士厚古薄今之情;今日宋皇臺卻深入市民心中,因此建立一個多功能的公園十分重要,既可進行康樂活動,又是紀念公園,體驗不同往日。因此,如何打造21世紀的「宋皇臺回憶系統」,又是全新的挑戰。韓子奇認為,必須是全社會、全地域(從大灣區以至全球)的一種新體驗。宋皇臺站通車,正是思考「點、線、面、體」,重構宋皇臺歷史系統的機會。

他認為,歷史不能永遠向後看;以「後遺民」心態觀察歷史沒有出路,我們只能「藉着懷緬過去,向將來接軌」,具體來說,他呼籲要用時間的眼光,了解宋皇臺為什麼出現兩種「回憶系統」,了解這兩種「回憶系統」的特色,以及觀察其中的特色,看看有沒有重新演繹、重組的空間。

中國崛起顯出東方現代性

他說,前清遺老緬懷清朝和傳統,針對的是辛亥革命建立民國和五四運動。革命史觀和新文化運動貫穿了整個中國近代史的論述。然而,「傳統和現代並不總是對立的,今日中國的崛起,說明不僅有西方式的現代化,也有東方式的現代性。現代性(modernity)可以包容許多傳統的元素,可是沒有文化氣息就無所謂現代性」。

「晚清的改革,廢科舉、興學堂、建鐵路,是否真的一無是處,必須經過辛亥革命,中國才能重生呢?」韓子奇說:「遺老提出這個問題。他們看到革命後,政治上出現了許多動亂,他們提出這個問題不是無的放矢。」

「另外,傳統儒家思想儘管有這樣那樣的問題,但它強調社會穩定性,直到今天,不僅是中國,韓、日、新加坡等東亞、東南亞國家都受着儒家文化影響,那是否要將這些國家都變成歐美才叫現代化呢?如果不是,前清遺老當年指出的,今日看來完全是事實:我們有東方式的現代性。」

因此,韓子奇教授認為,前清遺老以宋皇臺作為地標,寄託他們的想法便是順理成章了。

到了1948至1958年葛量洪任港督的「冷戰時代」,由於爆發了韓戰,中國「抗美援朝」,與西方關係掉到了谷底;國際上也分成以美國為首的「西方集團」和以前蘇聯為首的「東方集團」兩個陣營,而香港屬於「西方集團」一員,因此被形容是「東方的柏林」。擴建後的啟德機場與宋皇臺公園靠在一起的玄機就在於此:一個是面向全球的交通樞紐;一個是「反共產革命」的地標。

重構「宋皇臺紀念系統」

他指出,今天的香港不再是「東方的柏林」,也不是西方放在中國的「特洛伊木馬」(Trojan Horse),而是「東方的華爾街」,因此,「宋皇臺紀念系統」也應重新鋪排。

「宋皇臺是一個為了高尚情懷可以犧牲所有的悲壯故事,明末背景的《帝女花》也是這樣的一個故事,同樣的忠烈情懷,You can kill my body, but you can’t kill my soul.(你可以殺死我,但你殺不死我的靈魂。)人雖死了,卻成為民眾的回憶;不爭一時爭千秋,這才是重點。」他說:「忠烈的重要性,就是宋皇臺紀念系統的重點。」

鄰近宋皇臺的「二王殿」、「金夫人墓」和侯王廟都是紀念系統的重要組成部分,這些宗室王侯都已隨時代湮滅,但精神卻長留民間,千秋萬代保祐着香港人。這就是紀念系統的目標。

韓子奇認為,構建新的紀念系統,需要打造新的地標,目前上址只有一個新的港鐵站,是否與宋皇臺公園連成一片,還須集思廣益。

宋皇臺紀念系統的「民族史觀」和「遺老史觀」不同之處,韓教授認為,主要是對傳統的不同看法,即是否保留帝皇制度、是否保留傳統文化的分歧,但彼此共通的則是「不屈不撓」的精神,而這也讓「遺老史觀」能夠一變而為「民族史觀」,這從公園裏的石刻〈碑記〉便可見一斑。

出於「冷戰」的政治需要,可看出「遺老史觀」的局限,在於使用詩詞歌賦的文體和文言文,比較小圈子;葛量洪政府的貢獻,則是讓「遺老史觀」接地氣,把零碎史料的點、線、面拼接起來,擴大、深化了這個記憶系統,例如紀念南宋名臣楊亮節的侯王廟,本與宋帝昺殉難無關,但陳伯陶在1917年寫過一篇〈侯王廟聖史碑記〉,指「亮節侯護駕並禦元軍」,於是侯王廟亦被收入宋皇臺紀念系統。

地標式交通樞紐聯繫全球

韓教授認為,香港史不必都視為1841年至1997年的殖民地歷史,「每個時代都有每個時代的特色。」他說:「辛亥革命後華資興起,香港已很不同;1950年後的香港,與1840年代更是兩碼子事,『殖民地香港』變成『冷戰中的香港』,已不完全按照英國人的想法,是『英國人帶路加入美國的戰略』,然而,香港也不是真正的『東方柏林』;這個城市沒有一分為二,只是與深圳的關係好比『東西柏林』,香港在意識形態和經濟架構上是Part of the West(西方的一部分),地理上卻位於東方,毗鄰『紅色中國』,這就是西方人眼中可作為『無間道』的香港。」

50年代後,香港成為東西方「文化冷戰」的中心,首要問題便是大批「難民」從大陸來港,「誰是我們的朋友,誰是我們的敵人」?這不僅是共產黨面對的問題,也是殖民地港英政府面對的問題,如何「團結朋友,對付敵人」?葛量洪想到擴建機場加上宋皇臺公園,成為新地標,一方面是為入歐入美,面向世界;另方面是拆除原來的聖山,切割宋皇臺石碑,加上簡又文手書碑記,放在「宋皇臺道」的公園裏,配合宋皇臺紀念集等文本,強化港人的身份認同,構成一整套具有「冷戰思維」的「民族大義」(反共)紀念系統,這在民國政治家梁寒操的一首詩中表露無遺,詩云:

「書生守志定難移,畏向蒼苔讀舊碑。

白日青天照遺墨,西台痛哭只編詩。

元末興亡俱已矣,九龍今又聚流亡。

要知地盡心難盡,萬古遺民此恨長……」

因此,韓教授建議,今天的特區政府,可以把宋皇臺公園與港鐵宋皇臺站連成一片,以物流運輸落實「宋皇臺」作為地標,聯繫整個大灣區,連結中國與歐洲,面向全世界,藉此重構宋皇臺的「歷史回憶系統」。