有民間俗說,某在外地幫傭之村姑,欲為其愛子娶媳,但卻家徒四壁,只得照實對媒人婆說,家中「也無田,也無地,也無荔枝畿」。但因鄉音重,非同鄉之媒人婆誤聽成「廿畝田,廿畝地,廿畝荔枝畿。」女家遂以為嫁得個金龜婿,怎知一入夫家,竟然是一貧如洗之超級大貧戶,頓使女家大為火惱,以為男家存心詐騙,幾乎鬧到對簿公堂。

這一俗說並沒有「結局」,猜想按往昔舊俗,既已拜過堂成了親,就認命了吧,反正嫁乞隨乞,嫁叟隨叟(俗用「隨雞隨雞,嫁狗隨狗」)。其實村姑之鄉音正正是古音——古音之「無」讀曰北語之「毛」(mao)。 南朝劉宋范曄《後漢書‧卷二十八上‧馮衍傳》: 「饑者毛食,寒者裸跣。」

唐懷章太子李賢(654~684)〈註〉: 「案《衍集》,毛作無,今俗語猶然,或古亦通乎,當讀如模。 」宋郭忠恕《佩觿》: 「河朔謂無曰毛。」明方以智《通雅》: 「江楚廣東呼無曰毛。」,可惜,世俗未察,以為村里多土語而輕忽之。 另外,閩南語謂毛,則讀曰「膜」(見明鄭璦 《井觀瑣言》)。故而,閩南語「無知影」(讀曰無宰羊,即不知道),似應作毛知影、或無知影。 (編按:近歿曹仁超先生常言的「木宰羊」正作此解。)

廣東吃火鍋俗曰打邊爐,實應作打甂爐。甂,是古時用的闊口鍋。如同閩南語曰吃飯,應為呷甏(瓮),甏,音 Pon,古烹具。

瀡滑梯之瀡(音「sir」),梁顧野王《玉篇》: 「瀡,滑也。」《禮記‧內則篇》: 「滫瀡以滑之。」〈註〉:「齊人滑曰瀡。」田螺有個厴(非掩),小腹兩旁曰小「月兼」。 急忙離開,俗曰「急急散」——散,應用「赸」,清嘉慶22年,周右、蔡復午撰《東台縣志》: 「既去而之曰赸。」

廣東南海九江鄉語亦多古音字,如整涊(音「撚」)隻手(把手弄髒了)。涊,《廣韻》、《韻會》作乃殄切,音「撚」。《博雅》:「淟涊,垢濁也。」西晉〈陸機文賦〉: 「謬玄黃之秩序,故淟涊而不鮮。」又如說很熱、很熱,則說:「熱到成個甑(音 jun,古大鼎)恁(咁)。」 罵孩童打也不怕,則說:抉(或作「手失」)都唔慄(音甩陽入四聲),都非關鄉音。古語也。

粵語小故事,能博君一粲:

近代學者梁啟超在其所著《飲冰室文集‧雜著類‧笑林》一篇中,錄有某廣東學究所作之粵詩一首〈賦得椎秦博浪沙〉: 「話說椎黃帝(秦始皇),如何膽嘴真(竟然來真的)? 果然渠(佢)好漢,怕乜(有何可怕)你強秦。 幾十多斤鐵,孤單一個人,攔腰搒(讀斑陰上三聲) 過去,錯眼打唔親(沒傷到)。 野仔 (世傳秦始皇為呂不韋之子)真行運,衰君白替身(誤中副車)。 險些都變鬼,快的去還神(酬謝神恩)。 兇手當堂趯 ( 音葉笛切,急遁也),差頭到處尋。 阿良(張良)真正笨,為恁 (咁)散清銀。」當堂,即時也,清我佛山人(吳趼人)《二十年目睹之怪現狀‧第41回》 : 「這是揚州戴春林的茶油筒子,……,講定了十來個錢一個,當堂點過,卻是九十九個都賣了。」

另一位近代學術大師胡適之,1935年元月,到香港大學接受名譽博士學位(時文學院長亦為名學者許地山,筆名落花生),因偶讀奇書《粵謳》而詩興大發,不禁也用粵語寫了一首〈黃花崗〉: 「黃花崗上自由神,手「手查」(拿)火把嚇乜(何)人,咪(靡)話火把唔夠亮,睇(看)佢(渠)嚇倒大將軍。」(可惜其時廣州中山大學中文系系主任魯直,謂呼籲新文化運動之胡適,破壞中國文化,要推行讀經運動之廣東陳濟堂政府,將南來之胡適施以極刑,為免生枝節,胡適遂急速離港。)

另一位近代語言學大師趙元任,因為在香港被人笑他不會「講廣東話」,因此下定決心,排除萬難,學講廣府話。 抗日戰爭前夕,他已信心滿滿,自以為廣府話嘛——也通。某天他跑入香港一家理髮店理髮,卻因為聽到理髮店事頭(老闆)幾句沒頭沒腦無厘頭的話,令他對自己講廣府話能力,「信心大失」。

事頭責罵負責扯(拉)人力風扇(human fan)的學徒說:「你扯(拉)就扯(拉),唔扯(拉)就 「足去」(滾蛋),扯( 拉)就唔使「足去」,唔扯(拉)就要「足去」。」一連八個同音「且」字,就把趙元任搞了個七葷八素,簡直丈八(二)金剛摸不著頭腦,廣府話就如此難倒了一代語言學大師。

《集韻》: 「『足去』,力者切,音且,身不就貌。」

(「足去」,原字係「路」之「足」旁,去「各」字 + 去。」 )

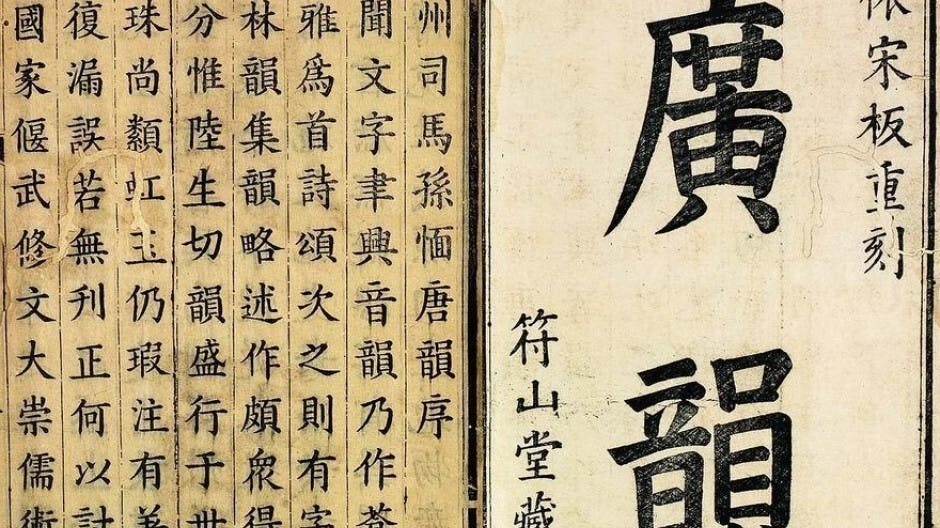

(封面圖片:網上圖片)