詩人瘂弦自台灣移居加拿大後,再沒有見過他了。

而詩人的妻子橋橋也就只見過兩次,一次在台灣,另一次在香港,多年前的事了。

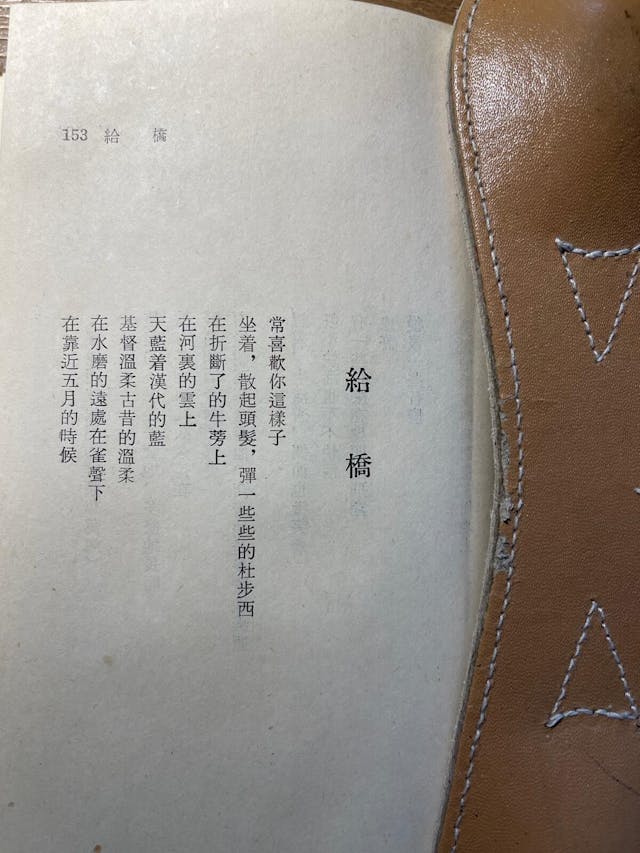

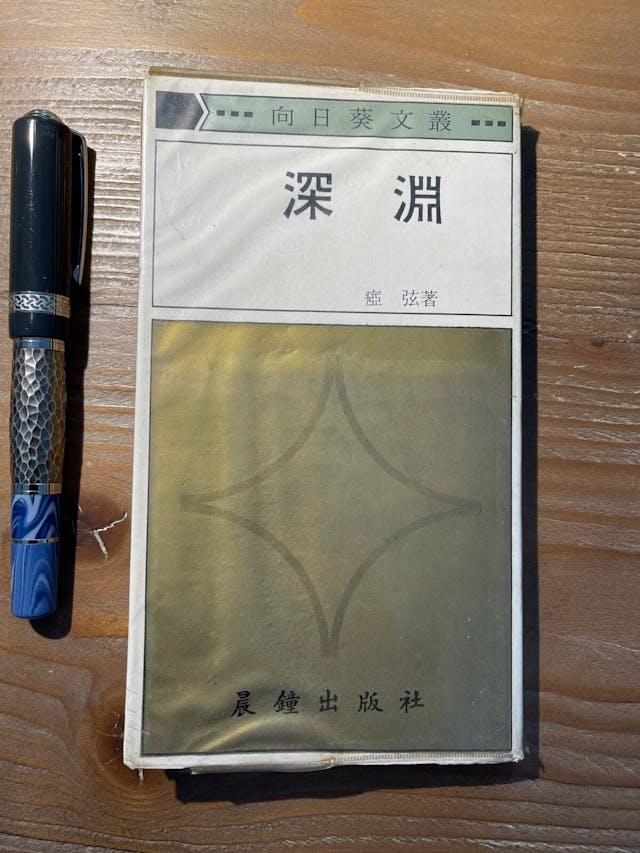

這個下午,翻看瘂弦當年寫給仍未當上他妻子的橋,詩就叫《給橋》。

其中一句:「整整的一生是多麼地、多麼地長啊」。

一生多麼地長

詩,寫給橋的時候,瘂弦還是那麼年輕。那時的橋,覺得瘂弦可不是她心目中的白馬王子(她喜歡高瘦青年,瘂弦的長相完全不是她心目中的一杯茶)。

1992年,瘂弦在台灣,接受我為港台《開卷樂》做的訪問,他說:「我開始寫詩在最年輕的日子,有的詩是獻給女孩子的。她們原來都是愛神。」

瘂弦笑着說:「在女子中間有這麼一種說法,要拒絕詩人,說詩人頭太大,詩人不走。說詩人個子太矮,詩人不走。說詩人太窮,詩人還是不走。就只有這麼一句:我不喜歡你的詩,詩人馬上就走。」

瘂弦不用走,橋橋喜歡詩人獻給她的那首詩《橋》。

瘂弦說:「我並不擅長情詩,真正經得起藝術考驗的,大概就只有這一首《給橋》。」

在詩人年輕的年代,生活可以是簡樸的,活得開心,夠充實的了。

「想着,生活着,偶爾也微笑着/既不快活也不不快活/有一些甚麼在你頭上飛翔/或許/從沒一些甚麼」

在台灣/香港見瘂弦和他的妻子橋橋。橋橋不怎樣愛說話,就是愛笑。不用問橋橋與瘂弦一起,「快活不快活?」

包括在內·在外

不再寫詩的瘂弦(在往後日子,大家仍稱他為詩人瘂弦),當上了《聯合報》副刊總編輯。

那時仍屬文青的我,曾投稿到《聯合報》,竟獲得瘂弦「破格」把文章刊登在副刊上。找到當年唯一一次出現在聯副的文章《走在樹林裏》,那是一趟到山林看紅葉的經驗:「秋天,林裏的落葉像軟綿綿的地毯,還是混雜着紅色、黃色、紫色的地毯呢。燦爛的落葉顏色,會發光似的,把整個樹林都點亮了。」

說瘂弦「破格」刊登我的文章,是一直以來,聯副刊登的多是成名作家/文化人的作品。我這名文青投稿,瘂弦肯採用,是對我的最大鼓勵,讓我日後有信心,繼續去寫我想寫的人與事。

10年後到台灣訪問瘂弦,對不再寫詩,詩人有話說:「一日詩人,一世詩人,希望我只是睡火山,而不是死火山,待我醒來時,在我的火山口還會冒火。」

「生命既短且長,就得看你如何支配。我對編輯工作無怨無悔,只是不能兩全。」

當上副刊總編輯,瘂弦應酬、飲酒、飯局可多。他說得對:「不能兩全。」不寫應酬詩、應酬文章,一個人仍可活得精彩。

張愛玲寫了篇短文《把我包括在外》,刊登在聯副。文壇,一如眾多文化人/作家,愛「圍爐取暖」,加入這個/那個組織。獨來獨往的張愛玲,把話說得清楚:「不要把我包括在內」,她的文章標題《把我包括在外》,很有黑色幽默。

瘂弦不再當總編輯,離開台灣,移居加拿大。與文壇告別了,瘂弦會不會也想說:「把我包括在外」呢?

疲倦·語字

據說自橋橋「走後」,瘂弦一下子就老了起來。記得最後一次見瘂弦,談起他的妻子橋,他說:「她的身體就是一直不怎樣好,我也不懂得怎樣照顧她。」

在《給橋》那首詩有這幾句:「下午總愛吟那闋《聲聲慢》/修着指甲,坐着飲茶/整整的一生是多麼長啊/在過去歲月的額上/在疲倦的語字間/整整一生是多麼長啊」

說一生有多麼長,回想起來不過瞬間,就都過去了。第一次到台灣,夜訪瘂弦,第一次見詩人和他的妻子橋,像是昨天的事,原來已是半個世紀前的見面了。

有時活着感到疲倦的,不光是肉身,原來所說的話、所用的文字,也一樣會讓人感到疲倦的。

詩人不再寫詩,或許再也找不到合適的字句來形容心中感覺,也許文字不足以表達內心感受了,也許文字一如言語,有這一刻,書寫不來。

自瘂弦移居加拿大後,我們沒有通信、沒有見面。有一趟路過溫哥華,朋友問:「想不想去探望居住在這裏的詩人?我可以找到他的住址。」

我說:「不用了,不好打擾他。」其實是怕大家見了面,無話可說。

一生,其實並不是想像那麼長的。詩人寫詩給橋橋的時候,他並不知道有這麼一天,他愛慕的女子成為他的妻子,為他生了兩個寶貝女兒,又先他走了。人的一生一世,就這樣都成為過去了。

「豎笛和低音簫們那裏/而從朝至暮念着他(她)/惦着他(她)是多麼地美麗」

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。