1976年9月初,我抵達威斯康辛大學麥迪遜(Madison),開始留學生涯。我的學習專業是比較文學,導師和系中其他教授都是美國人,專長皆為歐美文學。然而我考慮的研究方向是中西比較文學,必得求教東亞系教授,與劉紹銘先生因而結緣。

當時劉先生已是港台學界及報界聞人。精於翻譯之外,他的小說《二殘遊記》寫盡一個世代華人學者的眾生百態,謔而不虐,尤能引起讀者共鳴。而那時期威斯康辛大學可謂人文薈萃。以五四研究馳名的周策縱先生、紅學專家趙岡先生、地理學大師段義孚先生,還有以自由主義享譽的林毓生先生都在此任教,加上校友諸如顏元叔、鍾玲先生等對母校的捧場,吸引眾多學子如我者前來朝聖。

港台學界及報界聞人

初見劉先生是忐忑的。他的辦公室位於Van Hise大廈12樓。猶記當時房門虛掩,有如空城計,敲門後好一會兒,劉先生探出頭示意進門。如今想來那時的劉先生才40出頭,好不年輕。他個頭不高,衣履光潔,最引人注意的是手中的煙斗和滿室煙草香味。先生一口廣東國語,講得快了,頗有「囫圇吞棗」之姿,問起我的背景,頓時親切起來:我們同出身台大外文系。但劉先生當年在台大和白先勇、李歐梵、葉維廉、陳若曦等合辦《現代文學》的丰采,後之來者的我們簡直望塵莫及。

《現代文學》那張有名的編輯群合照中,劉先生端坐中央,白先勇、歐陽子各居左右,可以見出他在同學心目中的位置。劉先生年紀稍長於其他同學,神情也凝重一些。後來閱讀《吃馬鈴薯的日子》,才明白劉先生早年謀生求學的艱辛,對他日後必有深遠影響。他幼失怙恃,小學畢業即輟學,在印刷所、書店、的士站打工糊口,但不減向學之心。當他輾轉以僑生身份進入台大時(1956),與他同年(1934)的學生已經畢業了。1960年,劉先生畢業後回港任職編譯。《現代文學》那張照片應該是畢業前所攝,1961年他獲朋友資助赴西雅圖華盛頓大學英語系進修,之後轉印第安納大學專攻比較文學。

劉先生1966年獲得博士學位,短短幾年歷經威斯康辛,香港崇基學院,新加坡國大、夏威夷大學後又回到麥迪遜,異動頻率驚人。他似乎在尋尋覓覓,找尋安頓自己的地方。的確,當時的劉先生不論姿態多麼平易近人,總好像有些侷促不安的因子藏在心中。他的散文機鋒處處,冷雋幽默,但本人卻習慣性的蹙額顰眉,言談之間甚至有種明天不知如何是好的迫切感。他喜歡的民國才女不是有名言:「個人即使等得及,時代是倉促的……」。久而久之,學生給他取了個外號──劉着急。

言談之間 有種迫切感

劉先生到底着急些什麼呢?我常常想:是我們學生用功不夠,反應遲鈍?是美國漢學界乏善可陳?是他的「老殘」情結,家事國事天下事,事事非其所願?二殘連老殘的時候也沒趕上?還是過早進入社會,錯過了生命中的青春機會,再怎麼追也追不回來?眾人皆曰劉先生的幽默獨具一格,我總以為他的幽默裏還有些別的,只能說是冷眼旁觀的澀味。或曰劉先生講義氣,是非分明,焉知他的冷眼之中沒有一種格格不入的偏執?

劉先生在台大期間的老師是夏濟安先生,師徒情誼深厚,劉先生到西雅圖華大,未嘗不是衝着曾駐該校的恩師而去的。1965年濟安先生猝逝,夏志清順理成章接收乃兄的學生。小夏先生和劉先生外加李歐梵合作的《現代中國小說英譯》,堪稱是英語學界最風行的教讀本,夏氏兄弟史觀和批評信念盡現於此。劉先生不愧是夏氏昆仲的衣缽傳人。他擔任夏志清《現代中國小說史》中譯本主編,其中「感時憂國」(Obsession with China) 名言即出自他的手筆。

學問之外,夏志清先生和劉先生的個性可謂南轅北轍。劉先生拘謹仗義,但有自己的脾氣。夏先生是有名的老頑童,出言無狀,而且人愈多愈是手舞足蹈。他們著名的對話包括劉先生所記〈夏公賜我魚屁股〉,典出一次宴會兩人為一條魚尾巴唇槍舌劍的公案,活脫是《世說新語》的場景。

腹笥寬闊 鑒賞力驚人

最難忘的一次應該是1980年,夏先生應邀到麥迪遜演講,講題《玉梨魂》,由劉先生主持。只記得開場沒幾分鐘夏先生就已離題,硬是把哀艷感人的鴛鴦蝴蝶嫁接到好萊塢西部牛仔片外加馬龍白蘭度,全場哄堂大笑,劉先生坐立難安,夏先生也就愈發得意。好戲還在後頭。晚上劉先生在家大宴賓客,學生也在受邀之列──我也名列其中。但見夏先生滿場飛舞,歡樂無限,甚至調侃我的洋人導師貌似保羅紐曼,應該從影。劉先生坐在一旁愁眉苦臉,拿着他的Martini straight up觀賞師叔的驚人表演。多年以後劉先生和我聊到那晚,還是哭笑不得的說,無地自容!但劉先生對夏先生畢竟是包容的。夏先生不只一次提到,學生輩就是劉紹銘最為忠誠。

劉先生腹笥寬闊,鑒賞力驚人,但教書談不上特別的魅力。這也許和學生人數偏少,而且背景參差有關。但遇到精彩的題目和作品,他總是興奮的國粵英語三管齊下。他對俠義小說裏「報」的觀念有獨到見解,對傳統作品中女性的遭遇也深表同情。他教〈陳多壽生死夫妻〉(《醒世恆言》)、〈麻瘋女邱麗玉〉(《夜雨秋燈錄》),強調其中所謂的節義觀和愛情觀一經渲染,其實遮蔽了內裏的荒謬恐怖;他甚至以〈陳多壽生死夫妻〉為取材依據,創作了小說〈烈女〉。

我的博士論文寫茅盾、老舍和他們的英法文學淵源,劉先生僅表示樂觀其成。他對30年代左翼文學敬而遠之,對毛八股尤其深惡痛絕。但80年代中期一次見面,他談到阿城的《棋王》讚不絕口,謂之當代小說一大突破。這一方面他呼應了兩位夏先生對文學的態度:政治背景是一回事,作品對世路人情的練達,對生命百態的矜惜,永遠是判斷的標準。他自謂老派,對當代理論敬而遠之,他景仰像萊諾.崔靈 (Lionel Trilling) 這樣的批評家,重視創作的誠(sincerity)與真 (authenticity)。

離開威斯康辛後,我和劉先生的關係反而更為密切。不論是在美國,台灣,或香港,不論是會議或私人聚會,總有機會見到,他明顯的比以往放鬆,言談更為老辣。1989年我第一次任教哈佛時,有機會休假半年,決定回到母校小駐並作研究。劉先生幾乎每兩三星期就請我到學校的教授俱樂部喝酒聊天。坐在面朝大湖Lake Mendota的落地窗前,永遠是一杯他喜歡的Martini straight up,熟悉的長吁短歎,打開話夾子便天南地北的閒聊文學人、文學事,之後開車載我回家晚餐,再開車送我回住處。

那時他得知我有意離開哈佛,立刻積極安排為我謀職。恰巧葛浩文(Howard Goldblatt)教授任教的科羅拉多大學開缺,我面試後順利入選,正考慮簽約之際,夏志清先生突然來電告知退休在即,堅持我必須前往哥倫比亞面試。劉先生原本為我運籌帷幄,對夏先生的半路殺出頗不以為然。但最後兩人達成共識,成全了我。這是30多年前的事了,如今回顧,仍然慚愧得一身冷汗。

回港後不再着急

90年代以後,劉先生回到香港客座,亞洲、美洲來來去去,我們時有見面機會,聽聽他對人對事犀利的點評,妙語如珠,更見豁達。再過幾年,聽說他決定自威斯康辛提早退休,接受嶺南大學教職。消息傳來,很多人不解。尤其在97回歸的陰影下,怎麼劉先生逆向而行,反而離開一般人心目中的好地方?但只要細讀他早年的《二殘遊記》,也許答案就在其中。

回到香港之後的劉先生感覺上比在美國更自在些。年紀漸長,他對外在的一切似乎看得也更淡了。風雨平生,香港是他自小熟悉的地方,也是艱難成長的所在,他決心終老於此,彷彿與他的身世作出和解。

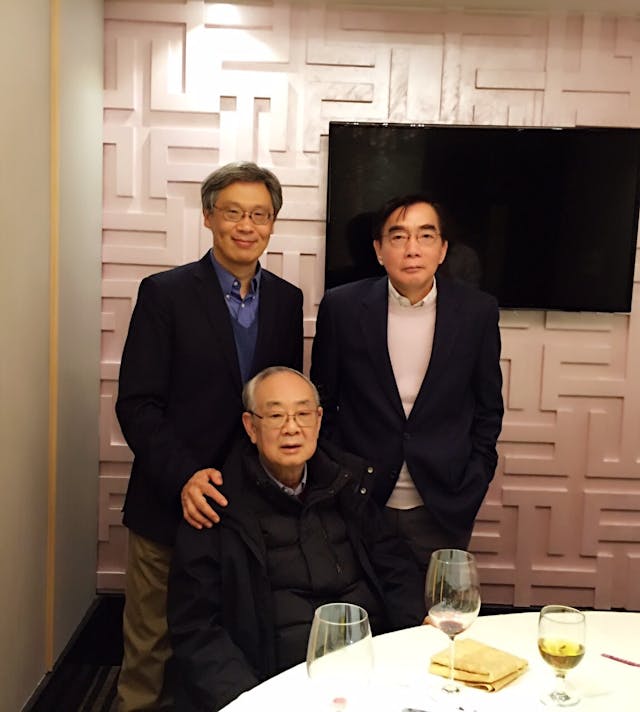

2015年冬天我到香港,又一次和劉先生見面,約在屯門海天酒樓吃飯,他親自在酒樓旁的魚肆點選海鮮。席間的劉先生依舊談笑風生,但酒喝得少了。那晚在座的還有鄭樹森教授,和我的兩個學生高嘉謙、魏艷教授,儼然是三代同堂的聚會,賓主盡歡。

之後我和劉先生還見過幾次面,但那晚的印象最為深刻。記得離去時的殷殷道別,扶着他緩步坐進出租車,心中特別有所感觸。我的老師80多了。回旅館的路上想着,在海外40年,劉先生總是看著有點莫名的着急。回來香港這些年的劉着急先生,現在終於不着急了。