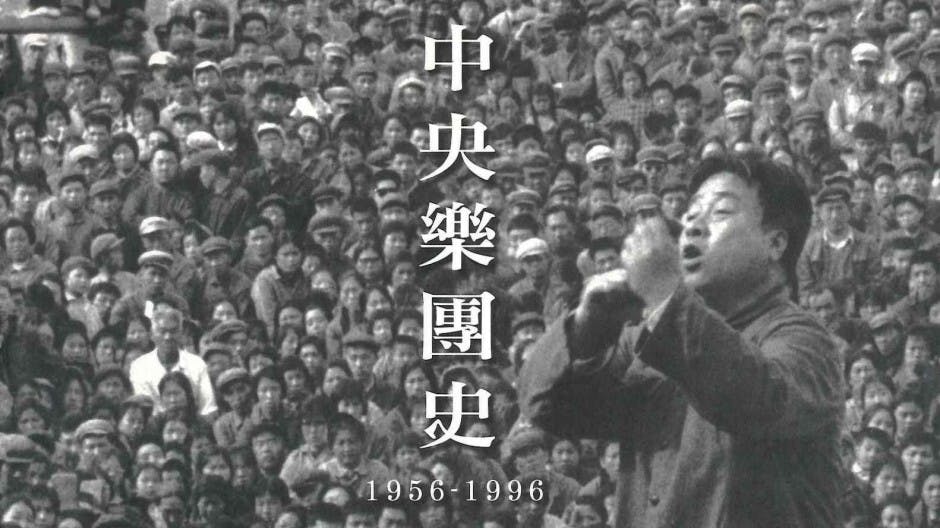

封面圖片:《中央樂團史(1956-1996)》書影。(香港三聯書店)

周光蓁的力作還原了一個樂團的真實歷史,也折射中國政治的變幻。

周光蓁的《中央樂團史(1956-1996)》(香港三聯書店)終於問世,這本洋洋巨作長達700多頁,並附有數百幅圖片,可謂是嘔心之作,值得向所有音樂從業人士和樂迷推薦。

我和光蓁的緣分始於香港大學:本世紀初我到港大客座一年,在比較文學系任教。光蓁有一天敲門來訪,我們大談音樂,一見如故,引為知音。不久他邀請我作他的博士口試的考試委員,我也欣然答應,這才有機會仔細閱讀他以英文寫成的博士論文,發現內容詳盡,不勝佩服。這本書雖根據他的博士論文改寫,但資料更豐富,內容琳瑯滿目,遠遠超過論文之上,這是作者花了將近十年工夫,遠涉五湖四海,訪問了不下百餘位當事人,收集了更多資料後的研究成果,有目共睹。用一個英文字來形容,這本中央樂團的傳記,絕對是「definitive」。

為一個知名的音樂團體寫傳記的先例,不是沒有。然而放在現代中國的領域中來看,此書可能還是第一本。它既全面,又不「官方」,真是難能可貴。「官方」這個字眼,在中共建國六十年的歷史脈絡中,當然脫離不了政治和意識形態,對中央樂團而言,更牽扯到所謂「土洋之爭」,因為交響樂和樂隊是一個「洋」玩意兒,和毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》意旨不符。簡而言之,它不符合革命所要求的「民族形式」。然而,自從20世紀初西樂傳進中國以後,中國的現代音樂教育基本上就是以西方音樂為主(家父母當年在南京中央大學音樂系求學時,教授如唐學詠、馬思聰等都是留學法國的,他們又特聘了幾位德國籍的洋教授來客座,教授指揮和作曲法,訓練完全出自十九世紀以降的西洋音樂傳統)。西式的交響樂團成立,應是順理成章的事,況且在上世紀30年代上海的「工部局樂隊」(隊員全是洋人),已經為此打下一個基礎。

但是問題在於,中共革命的路向是從城市走進鄉村,並以農村包圍城市,剛剛打下的西樂基礎,到了延安就面臨巨大的考驗:農民還聽什麼交響樂?這完全是城市——特別是「十里洋場」的上海——文化的「頹廢」產物。這一段中央樂團的「史前史」,已經足以驚心動魄了。誠然,「洋為中用」不失為一條可行之法。在延安時代,至少部分人士也作過嘗試(如把二胡、口琴和小提琴等樂器放在一起演奏秧歌和《黃河頌》),但在整風影響之下,又如何得以發展?

歌詠抗敵愛國之情

1949年建國後,中央樂團在1956年成立,這本身就是一件大事,自始就是在矛盾中求生存之舉。我不知內情,但猜想蘇聯「老大哥」的典範可能是成立樂團的原因之一。當時還是中蘇友好之時,蘇聯有莫斯科愛樂樂團和列寧格勒愛樂樂團,中國豈能沒有一個中央交響樂團?這個蘇聯的「參照系統」,我認為大有意義。蘇聯在二次大戰最困難的時候,列寧格勒被德軍圍攻,數十萬人在饑餓的邊緣,但依然有蕭斯達高維奇作《第七交響曲》,也依然有列寧格勒愛樂的樂師們為之首演,鼓舞士氣,甚至以擴音器向城外廣播,宣傳俄國人同仇敵愾的決心。

中國也有這種英雄例子。抗戰時期主要以歌曲和歌詠的形式來宣揚抗敵愛國之情;然而50年代末以後,政治風氣大變,交響樂隊只能作文工歌舞團的附庸,茍延殘喘。在那種艱難的歲月中,中央樂團仍然能大膽演奏貝多芬和西貝遼士,實在了不起。「文革」期間,雖有樣板戲的伴奏,以中西合璧的方式演出,但畢竟不是長遠之計。樂團能否獨立生存或開音樂會?演奏曲目是否「政治正確」?是否不受「有關當局」檢查干擾?樂師們如何在各種運動和鬥爭中備受折磨,從「反右」到「文革」到清除「資本主義精神污染」,一波接一波,接踵而來。倖存之餘,如何在一己的心靈中保持一點音樂空間?這一切都不是西方任何樂隊的成員可以想像得到的(即使是納粹統治下的柏林愛樂樂團也備受尊重,而且指揮富文格勒聲譽大增),本書皆有十分詳盡的描述,甚至把中央樂團四十年的每一場音樂會的節目、演奏家按年月日羅列於本書附錄,極難能可貴,即使是為了保存這一段「人的歷史」,已經彌足珍貴了。

至於最近十數年該團的演變(現在改名為中國交響樂團,部分原來團員被另一個新成立的樂團挖角),反而成了司空見慣的事。然而和當今的西洋樂團比較之下,這一段當代史也自有其意義,因為當代中國的古典音樂市場方興未艾,有龐大的年輕聽眾群。如何在「小資」式的消費社會建立品牌,在全球化的潮流中和世界其他名樂團和平競爭,是否可以演出「中國特色」、或成為這一代中國作曲家的試驗場,這一切都是新的挑戰。

作為光蓁的朋友和樂迷,我義不容辭地支持此書的出版,並希望不久即可出簡體字版、在海內外廣為流傳,樂迷們更應該人手一冊。