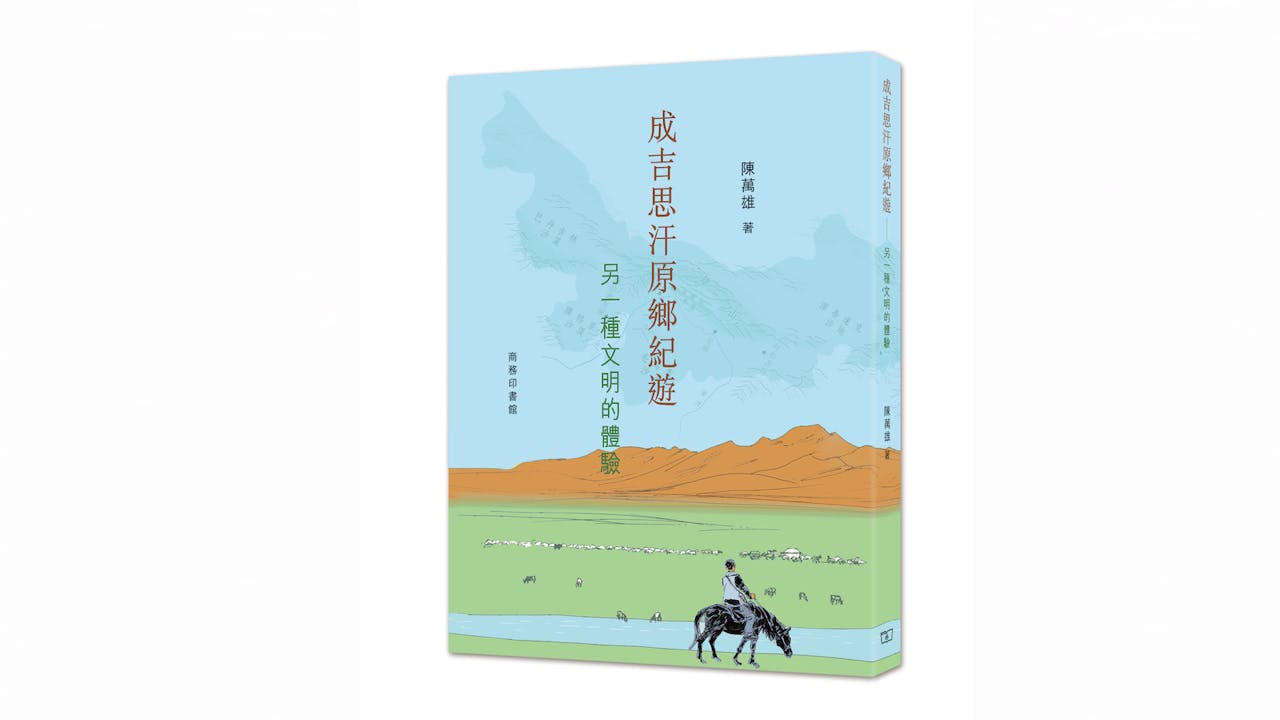

遷延了近20年,這本小著終於寫成出版。

這只是一本紀遊小著,非學術著作。但是,由寫作的蘊釀,以至最終的寫成,一方面是自己出版生涯重要一頁的記錄;另方面反映了個人一生傾注中國歷史文化的探索和思考的心路歷程。

上世紀80年代初起,拓展中國文明史圖錄的編輯出版,是我出版志業的重心所在,並樂此不疲。諸緣輻湊,時代賜予的機遇,像封了塵的中國文明史一些長卷,讓我有幸一手一手的打開,一段一段的映入眼簾,太新奇了,太神奇了,亦太迷人了。每一手、每一段的展開,都禁不住要將自己發現的驚嘆、喜悅,全心盡意的傳遞給社會大眾。恍眼間,就過了幾十年了。翻動了內蒙古高原的這一個畫卷,游目其間,令我太陶醉了。它的展現,令我對中國歷史和中華文明有重新的認識和理解。

大洋中的海浪

大學時代,我鍾愛上王德昭教授的課,因為他所開設的課程,總給我們開拓了歷史的視野,提高了歷史認識的眼界。在他的《中西交通史》課程中,不但教導我們認識幾千年來的中西交通和交流史,更誘導我們從中國史去理解世界史,從世界史去理解中國史。在那個年代,這種誘導,是中國歷史認識的新視野,發聾振瞶。在他的《中西交通史》的課程中,曾講述到歐亞間的遊牧民族的歷史。是囿於時代知識的局限,或由於自己的忽略,對他講授的這段歷史,印象不深。但他堂上的一段說話,卻深深而生動的留在我腦海中。他說,歐亞大草原,雖東西逾萬里,但歐亞之間在草原上的來往交通,遠比後人所認識的,來的早,來的頻密。因為歐亞遊牧民族,以馬匹為工具,在遼闊的大草原上移動,彷如大洋中的海浪,後浪推前浪,一波逐一波的,無遠弗屆。這是我對草原歷史的第一個認識。

80年代開始,由於編輯出版的工作,得以跑遍了塞外江南,目睹風土,覽遊勝跡,觀賞文物。拜識歷史學者專家以外,再得親灸了一眾文物博物家,考古學家,目染耳聞,對中國歷史文明,映現了新圖像,遂萌生探究的念頭。從過往文物或藝術為切入點的編輯出版角度,轉而以歷史文化為切入點,策劃了《紫禁城宮殿》、《國寶》、《宮廷生活》和《千年古都西安》等畫冊的出版,就是新認識下的嘗試。繼之策畫的《圖錄中國地域文化系列》,是結合文獻研究成果和考古發現,以區域文化為範圍,去建構中國文明的歷史全貌,又是另一種新認識下的嘗試。《草原文化》就是該系列的一種。我之走進內蒙古草原,因該書而起,也因游走內蒙古的體驗,而對中國歷史文明有始料不及的新認識。

重遊內蒙草原

得益於歐亞草原地區考古的成績,世界歷史觀念為之轉變,長久以來、根深蒂固的「歐洲中心史觀」與「農業文明史觀」漸被打破。到了上世紀80年代初,「草原文明」的學術研究,漸蔚成世界歷史研究的顯學,世界史新圖像也漸之出現。同樣,50年來考古的豐碩成果,促進了中國文明史新研究視野的萌芽。《圖錄中國地域文化系列》是在這樣的學術背景下,適逢其會,醞釀而成的。長期浸淫在因襲已久的中國文化史格局下的我們,因《草原文化》的策劃出版,置身其間,過程之新奇、新鮮,感受之深刻,反思之強烈,可想而知。在《草原文化》畫冊剛出版,就承主編之約,在香港《明報月刊》,以紀遊形式,發文連載。可惜終因工作太忙而罷,前後只刊登載了七、八篇。其間,雖屢曾有繼續撰寫下去的念頭,或忙於他事,或恐昔日黃花,一擱近20年矣。去年重遊大興安嶺和呼倫貝爾大草原,勾起舊憶,喚發了感情,又以退休之身,重新動筆,遂成此作。

在策劃和進行《草原文化》與《成吉思汗的崛起》(電視片)的出版過程中,首先得到了內蒙古文化廳,內蒙古博物館、內蒙古考古所的鼎立支持合作。為做好這兩項出版,我們雙方動用了大量人力物力,全力施為。從出版經營的回報,可能不算理想。作為主要策劃者的我,不無歉意。但是,作為文化的影響,不囿於出版,包括在香港舉辦多次「騎馬民族」和「草原文明」為主題的展覽,聲聞於外。20年過去了,對在內蒙古的朋友,衷心的協作,愉快的相處,結下的情誼,已溢出工作同伴所限,終身難忘。事過境遷,雖然各自忙碌,少所聯繫,在內蒙的一眾朋友,趙芳志廳長、蘇俊處長、王大方處長、邵清隆館長、考古所劉所長、搭拉副所長、魏堅教授、傳寧先生、黃雪寅女士、滿勇先生、攝影師孔羣先生、陶師傅等,以及內蒙地方上文博界朋友,在這裏衷心的說句多謝,並視之為難以忘懷的朋友。至於在香港,不管是否已離開商務印書館,他們在不同崗位曾參與的同事,我是感激的。尤其是張倩儀女士,她是這項目的策劃者和執行者,更要說聲多謝。

最後,小著只是一本紀遊,但曾參閱過大量中外有關著作,領益良多。書中的一些觀點和看法,相信得益於協作同行者不少啟發。都無法一一注明。謹申謝忱。