自從那部據說是蕭斯達高維契(Dmitri Shostakovich)口述的回憶錄《見證》(Testimony)於1979年問世後,此書真偽於學界掀起了一浪接一浪的爭辯。以Laural Fay為首的批評者,考據當中內容的出處,企圖證明全書不過是自稱為「筆錄者」的伏爾科夫(Solomon Volkov)一方面拼湊現成資料加以編輯、另一方面對蕭氏的政見立場予以杜撰而成。支持的一方,卻也能找到各種證據,說明蕭斯達高維契臨終前幾年,的確曾跟這位「非常熟悉他作品的年輕人」經常會面,而伏爾科夫的原稿,亦每一章開首都有蕭氏親筆簽署以表同意;其餘像Ian MacDonald等學者,甚至能依據《見證》提供的說法,按圖索驥地解剖了一些蕭斯達高維契作品的意義和理念。

對蕭斯達高維契的爭議

由對《見證》真偽的辯論,無可避免地引發出蕭斯達高維契於歷史上扮演何種角色的疑問:究竟他是在史太林政權下趨炎附勢、甘願充當宣傳工具的「保皇派」,抑是飽受政治逼害而不得不作出妥協,卻一直通過音樂來表達其憤怒和指責的「異見人士」?40年來爭辯無休,始終莫衷一是,兩方陣營都未能提出令對方無可反駁的有力論據。然而,人生的事,往往不是黑白分明。我們既不能謬然排除《見證》是伏爾科夫筆錄蕭氏親述其作品意義和對政權內心取態等的真確性,亦同樣不能單純地認為只要是蕭氏說的就是真實。伏爾科夫可以聽過蕭斯達高維契的說法後,另外找來一些資料補充,令此書讀來更為紮實豐富;蕭斯達高維契也可以因自覺死之將至,希望死後於國際間享有崇高聲譽,故誇大部分記事,以贏取對他暗下竭盡所能反對暴政的掌聲。也許,書中部分描述確有其事,但譁眾失實的地方是否全無?

學者近年搜集的蕭斯達高維契的私人書信,以及他親友的訪問,似乎傾向證實《見證》所謂蕭氏「平反」的觀點。說蕭斯達高維契為「俄羅斯良心」,可能有點太過,但確有不少學人,接受用俄文中的「yurodivy」一詞來形容他──所謂「yurodivy」,直譯為「癲僧」,但其言「僧」者,只是一種譬喻,實際乃指思想出類拔萃者,雖洞悉世態,卻因社會環境關係,佯作瘋癲以求自保。作曲家穆索爾斯基(Modest Mussorgsky)為當中佼佼者,而蕭斯達高維契亦被視為對史太林表面奉承,暗地諸般反諷、以其藝術為人民發聲的異見者。

筆者較為傾向相信《見證》一書,剖述了蕭斯達高維契的內心世界,以及有關其各部大作的創作意圖。畢竟,我們不能以現今香港「黃藍分明」的政治環境,來臆測蕭氏屬「建制」抑或「反建制」。在那個動輒被殺害清算的高壓氛圍內,對於這位被史太林親自點名為國家服務和宣傳的作曲家而言,有何能力不按分派的任務辦事?像蕭氏那樣隱晦地通過音樂來表達人民的恐懼、控訴極權統治的殘害,已是他所能做到的極致了。例如他的《第七號交響曲》,裏面刻劃「入侵」的音樂主題,熟悉他的友儕都知道那是早年創作的樂思,但他留待兩國戰爭開打後才寫進這首交響曲內。樂曲被史太林政府高調用為喚起國人的愛國精神,但其實當中真正控訴的,不僅是希特拉,還有史太林!這首交響曲以《列寧格勒》為名,反映他心繫的昔日文化之都列寧格勒,先被史太林的崛起而毀掉,而希特拉則繼之而來,似要把這個城市徹底消滅。這重隱喻,便如一齣惡作劇,作曲家心裏的訕笑,亦是讓他捱過種種上壓下煎而不致被逼瘋的一服鎮靜劑。

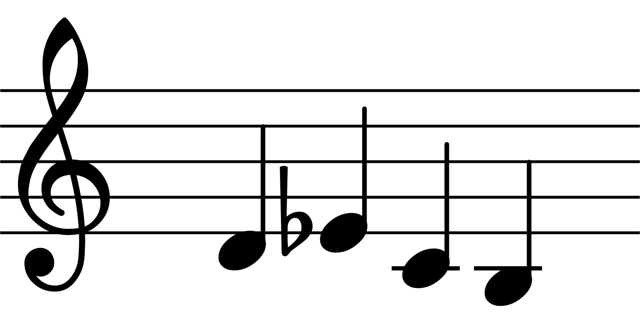

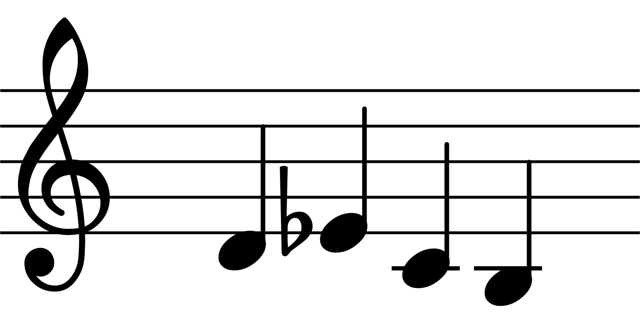

另一例子,是他於1960年6月被逼成為共產黨員之時,那份令他窒息的壓力,幾令他踏上自殺之途。7月份他走訪過剛遭戰火蹂躪的德累斯頓(Dresden),回來用了三天時間,寫成了他的第八號弦樂四重奏。樂曲表面上是題獻給於戰爭死去的無辜亡靈,實際卻是他的個人「自傳式」作品,不但將自己的名字於德語的拼法Dmitri SC Hostakowitsch的代表字母DSCH,崁進音樂裏面而成D – E flat – C – B 四個音高,作為一個表達自我的音樂動機;此外,還大量引用自己的作品,包括導致他獲批鬥的《馬克白夫人》(Lady Macbeth)、第一及第五交響曲等,以總攝一生的藝術創作,視之為準備結束生命而留給世人的遺作。他最後沒有選擇自殺,但當中經歷的驚心動魄的情緒轉折,說明了他表裏不一的極端心理鬥爭。

幾年前看過一齣紀錄片,當中特寫蕭斯達高維契的片段,至今難忘。這個謎一樣的人物,嘴唇緊呡、臉頰繃緊,圓框眼鏡後的雙目,內斂而發出精光,不苟言笑,一副時刻都把警覺性置於最高戒備狀態的神情;舉手投足,都異常的直接迅捷,猶如軍人操演似的,無一分多餘動作。他的心頭,彷彿長期被千斤巨石壓着,但外觀上則像極力表現得顧盼自若,然那股深沉的氛圍,還是無可掩飾地散發出來。在那個話不敢言、人不敢信的年代,音樂創作成為蕭斯達高維契宣洩各種無形壓力的唯一渠道。

無可否認,蕭斯達高維契在鐵幕政權前「跪下」了,像他的第五交響曲便是藝術生命受到嚴重威脅時寫下的妥協之作,樂曲有如一道悔過書,而他儘量配合蘇共當時文藝政策的投誠,正好被拿來當作「榜樣」。但維護蕭氏的,總覺這首交響曲愈是澎湃振奮和壯麗高昂,便愈是故意淺薄和諷刺,就像面對國家領導人時,當其他人都歡喜雀躍地奉承,他則木無表情地跟他們一起鼓掌,但卻比任何人都拍得大聲。其餘的不少交響曲,如上來提及的第七號,以及接着寫的第八、第九兩首,雖被統稱為「戰爭三部曲」,被用作為反德國納粹的「樣板曲」,但內裏隱含對史太林獨裁統治的無聲抗議、對戰爭的深切反思、對傷亡的悲哀無奈等,在蕭氏筆下都化成一種戲謔式的諷刺。

蕭斯達高維契的「雙面人生」,也反映到他的音樂作品之上。他的15首交響曲,都是在蘇共政府官員金睛火眼盯着下寫成,務不犯上「形式主義」(Formalism)的過錯、內容主調都配合政策發展,是故只能處處布滿「密碼」作為隱喻式反抗,算是對自己的一種精神交代。史太林死後寫作的第十交響曲,當中的哀愁樂段表面是為史太林的逝世而寫,但其哀嚎,其實乃為幾千萬受他塗炭的生靈而發;而一再激昂地帶出的DSCH主題,正是為公告天下他的自我意識和個人良知終能抬頭,戰勝了史太林的專制暴政。

將名字於德語的拼法Dmitri SCHostakowitsch的代表字母DSCH(Wikimedia Commons)

十五首弦樂四重奏貼近真實內心世界

相對而言,他的15首弦樂四重奏,則因為沒被用作宣傳工具,創作上有更多自由,也是遠為貼近蕭氏真實的內心世界。交響曲與四重奏,兩種形式,分別表徵了蕭斯達高維契的表與裏,一者往外張弛、另一深思內省,將之並立,宛若其人生寫照。

他的15首弦樂四重奏,都是環繞身邊的人和事寫成。第1首是於愛子Maxim出生前創作,也是他因《馬克白夫人》而第一次受到批鬥後,避免寫作大型管弦音樂的「私人」作品。第2首題獻給認識20年的摯友、著名作曲家舍巴林(Vissarion Vakovlevich Shebalin),其中也反映了他對屠殺猶太人的哀思。第3首寫於二戰之後、史太林委任日丹諾夫(Andrei Zhdanov)整肅逼害文藝界之前,乃蕭斯達高維契視為代表作之一,樂曲內斂自省、精神昇華,是他題獻給「貝多芬四重奏樂團」(Beethoven Quartet)的作品。第4首寫於冷戰時期,正當他繼續受到批評謂作品與黨的路線不一致、未能為人民的團結帶來希望,反而充滿譏諷、着力描繪人生的醜陋等。但蕭氏深惡一直被逼譜寫「政治正確」的音樂,立意寫下這首明知在史太林有生之年沒可能發表的作品,內容仍是是環繞對「反猶太」的控訴、仍是充斥着諷刺與醜陋。

從第5首開始,蕭斯達高維契為弦樂四重奏注入了更為深邃的個人情感,首度用上往後作品一再出現DSCH的主題。第五首也是獻給貝多芬四重奏樂團,內容似置現實殘酷政治環境於不顧,而於反觀人生真義、內心藝術境界中馳騁。哀傷而寧靜的第6首,寫於母親和妻子雙雙離世之後,樂曲充滿不和諧的和弦,甚至引用了普羅哥菲耶夫(Sergei Prokofiev)的第二號弦樂四重奏的片段,組織成曲中的「死亡」主題。第7首仍繼續這方面的探求、繼續為死去的妻子哀痛,而樂曲就是題獻給這位第一任妻子。上來提到的第8首,寫於人生低潮,為個人生存與自我誠信之間,作出極其痛苦的選擇,幾陷自殺邊緣,可說是寫給自己的樂曲。第9首則是送給第三任妻子的作品。如是第7到第9三首,自成一系列,不但是為自己和伴侶而寫,還呈現了如貝多芬Op. 131那種樂章之間不作停歇、一奏到底的形式。

致送給作曲家魏因貝格(Mieczysław Weinberg)的第10首,是為導往最後五首四重奏的一道橋樑,樂章之間表現出較以往更戲劇性的境界差距。至於第11到最後第15首,乃作曲家自覺死之將至,藉通過這類型來探討死亡的意義的作品。期間,蕭斯達高維契經歷過兩次嚴重心臟病,其後發現的小兒麻痹症也令他活動能力日漸衰弱,最後的日子則確診肺癌。晚期的作品,都是環繞死亡的出題出發,作品氣象亦漸趨寂寥孤高。此外,他跟後來的伯恩斯坦(Leonard Bernstein)一樣,對無調性、十二音技法的發展不以為然,但於晚年的作品中,卻每每活用上這種早年摒棄的技法,用以表徵死亡和衰敗。這種傾向,應用於最後五首四重奏,尤為明顯。

第11首四重奏,題獻對象為剛離世的好友、組建貝多芬四重奏樂團的發起人思林斯基(Vasili Pyotrovich Shirinsky)。此首樂曲充滿苦澀的哀思和預示樂團解散的碎裂感。往後第12到第14首,獻給貝多芬四重奏樂團的其餘三位成員。幾首作品也一如貝多芬晚期的弦樂四重奏,愈益孤高艱澀、昇華內省,抑且返璞歸真,從對殘酷現實的多愁善感,轉往對愛、死亡、存在等永恆命題的探索,不為媚眾討好、不為政權服務,純為一己的人生體會。最後的第15首,是寫給自己的安魂曲。全曲沒多寫一句演奏上的指示,僅有音符。這首作品,融攝了他最後的省思,對人生的種種苦難、委曲求全的掙扎、大時代的瘋狂、道德上的責任和底線、精神領域的昇華等,都通過音樂作出總結。當被問及如何演奏這闋最後作品時,蕭斯達高維契回答說:「就把第一樂章演奏得令蒼蠅於半空猝死、令觀眾按捺不住那份呆悶而紛紛離開音樂廳吧!」這份最私人的情感、對生命最深切的體會,就以一章葬禮進行曲作為終結。

從蕭斯達高維契的人生,反觀今天的環境,令筆者不禁低吟嗟嘆。時代巨輪不斷轉動,世事變遷有如滄海桑田,但人性的表現卻似乎絲毫不變。還不到80年前的二戰時期,竟有特工冒險把蕭斯達高維契的第七交響曲總譜,以微型菲林幾經轉折偷運到美國,而交響曲首演之時,不少蘇聯人民和聯軍將領,都在收音機前被樂曲深深感動而鬥志高昂;往後的多首交響曲於蘇聯演出,據說都令在場觀眾紛紛潸然淚下。那是音樂仍能感動人心的年代,今天國際間有任何戰事,誰還會關注一首交響曲的首演?我們關心的,是具體的形象、實在的數字,已缺乏能受抽象音樂鼓舞的情懷。

至於不變的,是政治舞台上識時務的俊傑、那種忙不迭地對崛起政權阿諛奉承的諂媚嘴臉,面對有利條件時,即使背棄誠信和理念亦在所不惜,還會堆起各種堂而皇之的理由;另一端,則永遠有一些為理想、為抗暴、為正義、為公平而發出異見聲音的人士,卻往往一下子便被猛烈政治的漩渦吞噬,還背負着阻礙國家發展、空談理想而不理人民生計等罪名。但最悲哀的,還是蕭斯達高維契這類人物,一切所作都違背自己良心,但仰望參天的高牆時,卻又覺得不值得把自己和親人的生命,當作雞蛋般往擲、作出輕於鴻毛的犧牲。面對這種無可左右逢源的極端矛盾,蕭斯達高維契選擇放棄自己的名聲,當上蘇共政權的發言人,甚至多次獲國家頒發榮譽獎章、晉身最高蘇維埃。他攀得愈高,心理壓力亦愈大。如果《見證》真為蕭斯達高維契的私人回憶錄的話,我們可以從中窺見這位二十世紀其中一位最偉大的作曲家,臨終時深心所繫的,除藝術上的創作外,便是希望世人能諒解他的處境、看穿其作品隱含的反抗密語,而不以「擁護蘇維埃政權者」的眼光視之。嗚呼?!蕭斯達高維契的音樂中,我聽到的盡是遺憾。